去年因为工作和搬家太忙,忽略了档期,就一直在等流媒体上映,没想到现在居然重映了,立刻冲了电影院。

我以为电影院会人满为患,但现实却是寥寥无几,网上一查票房,更是少得可怜,重映半个月票房只有109万,不说和其他电影比,这也仅为首映时5225万的零头不到。从之前受万人追捧,为何现在却如此冷淡?难道喜欢都只是一时的?

具体原因暂不分析,我们先聊聊这部电影本身。

电影从故宫的文物修复工作者的视角带我们展开画卷,壮阔的千里江山、绚烂的青绿配色无一不惊艳世人。

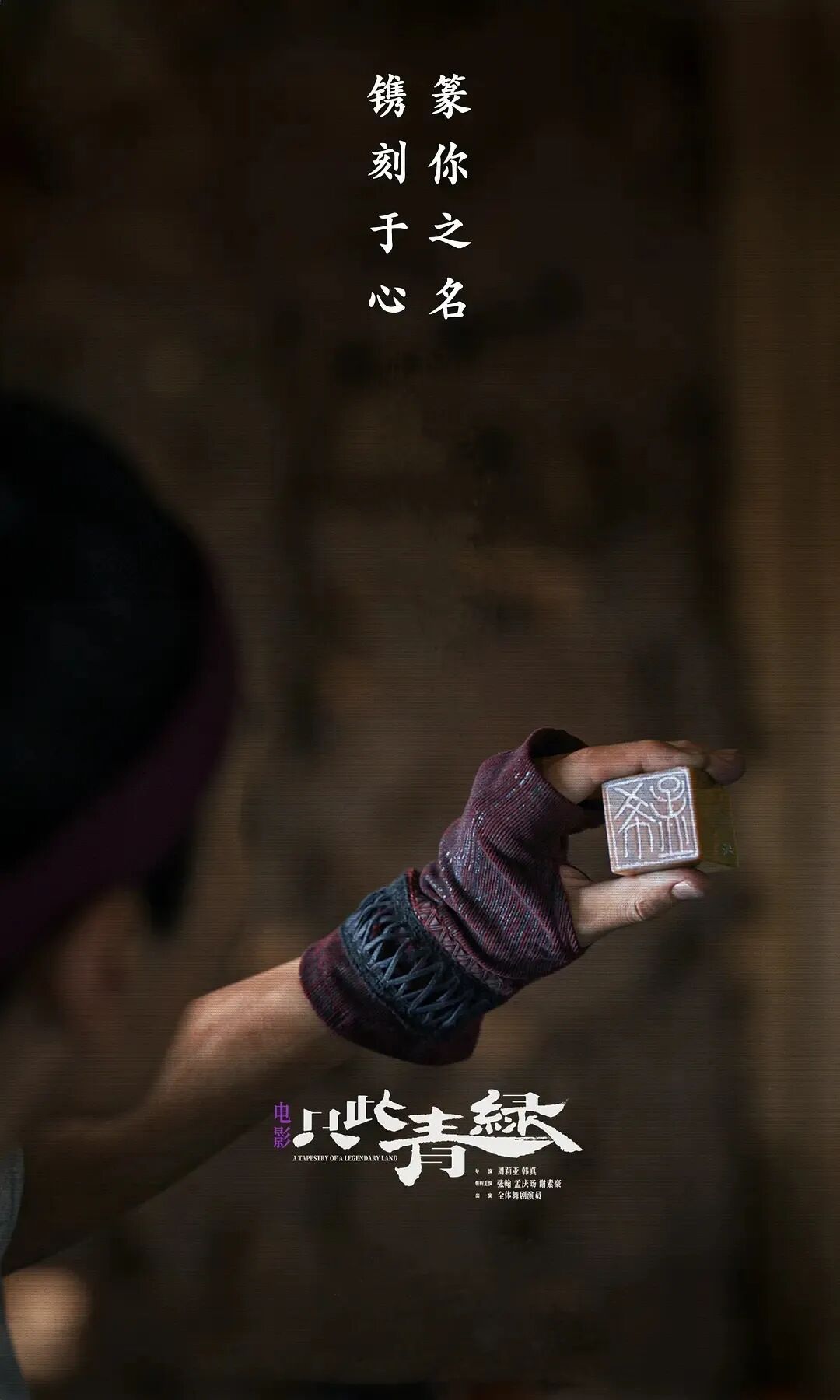

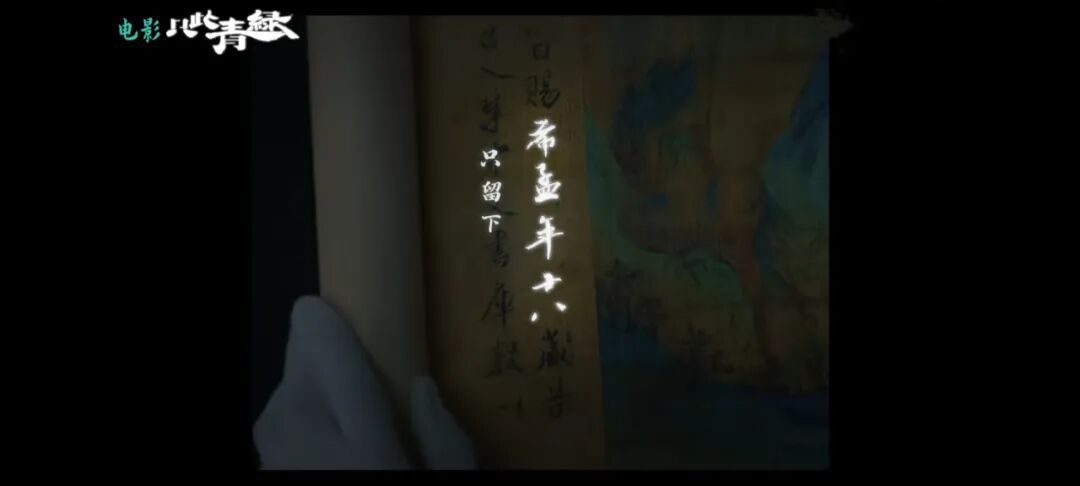

但是更令人惊奇的是作者,画卷是没有留下作者的落款和名章,最终还是在侧边的题跋中知道了作者叫希孟,历史上对其记载接近于无,能看到这个名字的也只有画中的题跋,有人想帮他刻一枚名章,印在这幅画上。

因为在后来的史书上找不到关于他的记载,也没见他再更新作品,于是有人推测他画出这幅画后不久便与世长辞。

希孟神秘的身世让人不自觉想起梵高、陈子庄、黄秋园等艺术大家,生前作品无人问津,后来随着时代变迁,人们审美发生改变,又或者因为遇到真正欣赏的人,于是这些画作的价值突然被看到并推崇,便回归到他原本应有的位置上。

画作虽得宰相蔡京题跋,但对于这些大人物来说,一幅画院学生画作算不得什么,家里的名人字画多如牛毛,过完这场晚宴,等第二天酒醒,后续就忘记存在仓库吃灰的画了。

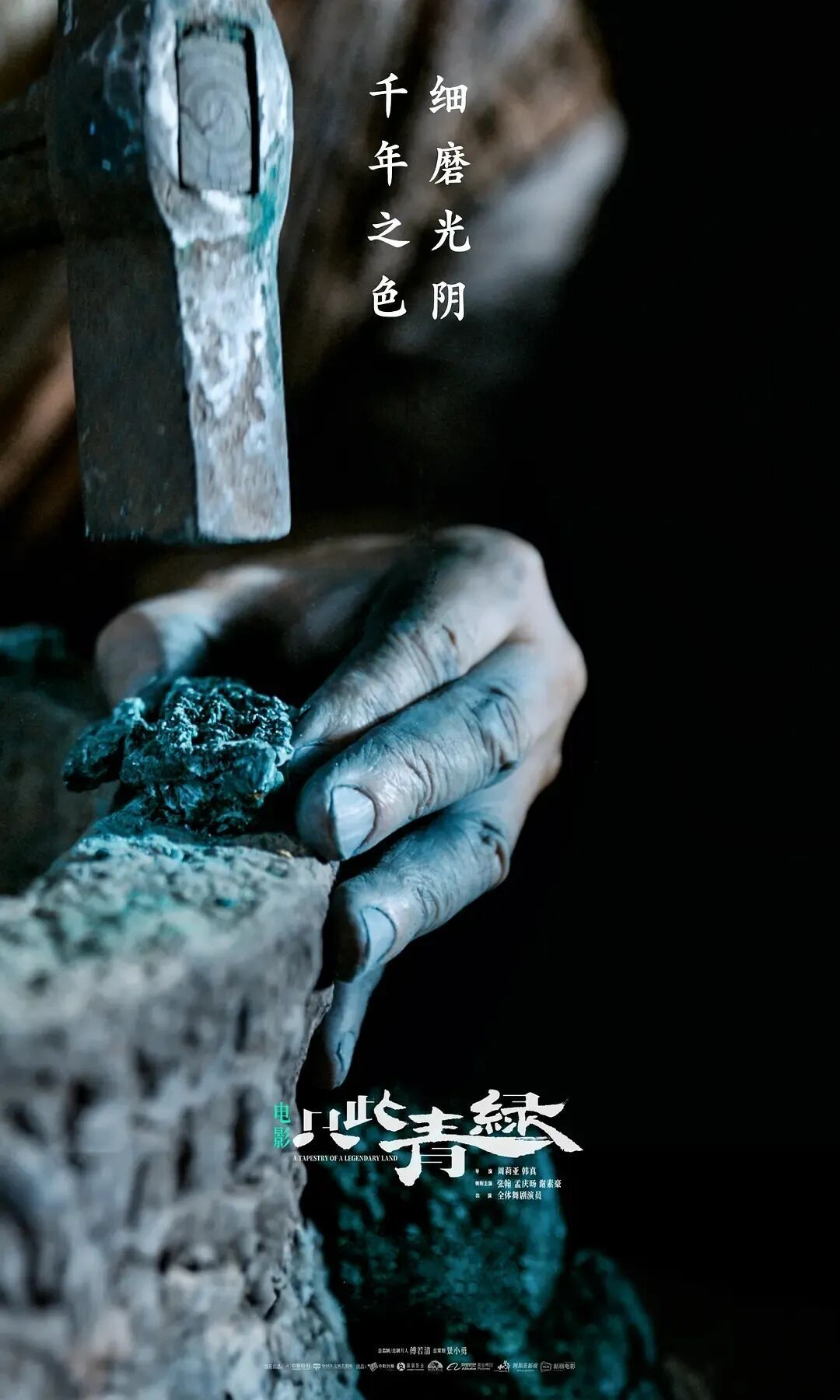

而对于希孟来说,这幅成名作耗尽了他全部的心血,画卷采用的是北宋上等的宫绢,调色所采用的颜料来自石青、石绿、赭石等矿石,磨石人需跋山涉水在山林间寻找并研磨成粉,勾勒图案用的各种尺寸的羊毫笔价值不菲,制墨人采用古法熬制的墨价格自不必多说,作为一个小小的画院学生他又能凑出一幅画的材料已是不易。

就和我们现在不少公司一样,可能你熬了很多个夜,费尽心机写出来的材料,领导看了一眼嘴上说着不错,实际丢在一边,精心制作的PPT也是会议上走了个过场就结束了。

大概是当时无人看重这幅画,希孟或许觉得很失落,便逐渐“泯然众人矣”,变得黯淡无光。

可是金子总会发光的,元朝书法家溥光评价其“自可独步千载”,清代乾隆也是为其题跋“江山千里望无垠”。正如电影主题曲所唱:莫愁无知己,当我见画便见你。

到了近百年,虽然只对外展出过四次,但一次比一次火热,越来越多的人被这幅画吸引和喜爱,可惜的是,千年的时光使得蚕丝画绢很脆弱,画上的矿物颜料也极易脱落,不得以严格限制展出次数来避免对画卷本身的损伤。

幸好如今有了以《千里江山图》为蓝本创作的舞剧和电影,我们可以以另一种方式去走进欣赏这幅画作。

电影《只此青绿》的导演韩真在分享创作经历时说道:“我们在创作的时候,不断寻找这幅画的生命历程,我们看到无数像希孟一样无名无款的人,这幅画的份量真的是越来越重了,所以《只此青绿》是为千里江山而作的,是为希孟而作的,也是为中华五千年文明而作的。”

电影拍摄时还邀请国画颜料、徽墨、宣笔、双林绫绢等制作技艺的代表性传承人为剧中手艺人的饰演者进行示范教学,同时邀请国家级“非遗”项目传人亲身参与拍摄指导。

电影精雕细琢,狠狠地向《千里江山图》作者希孟致敬,且不谈论他的绘画天分,光是投入半年时间去写生习笔入画,这份专研投入就值得人钦佩。

到如今在这个套路得人心,万事只求快的时代,还有多少人会喜欢这种纯粹的,沉浸地投入一件事。在电影《只此青绿》里我看到了这份热爱的专研。

最后,我也向希孟老师说一句:或许无人知晓你的过往,但永远有人记得你和你的《千里江山图》。

群山巍巍 江水泱泱

贺你我遇知己 当潇洒同行

绘烟雨绘太平 绘江山千里

END

文字/INC呀

图片/网络,侵删

编辑/希遇

你点的每一个赞,我都认真当成了支持