文 | 家庭心理师徐伟伟

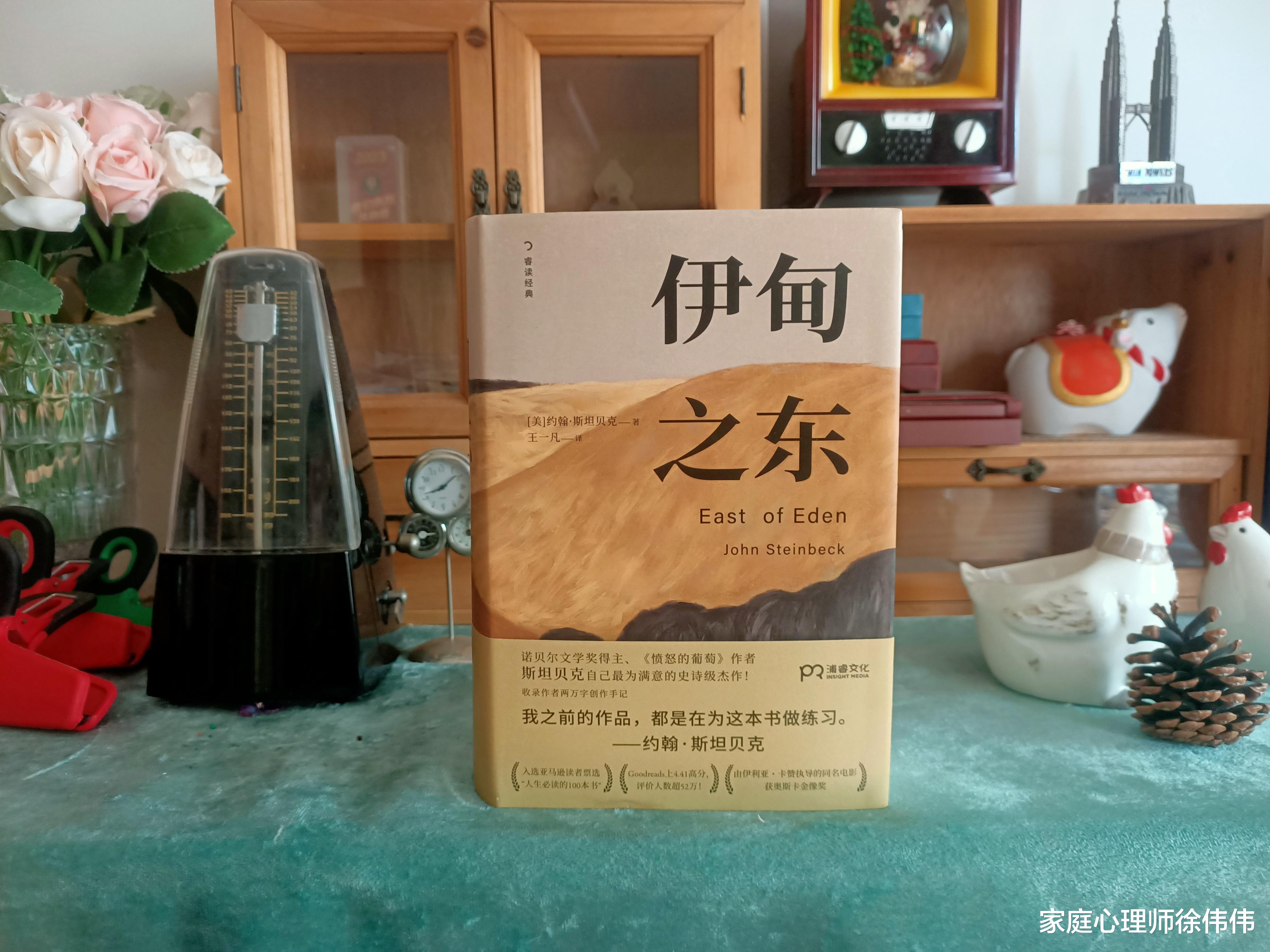

作为一名心理咨询师,我对人性“善恶双生”的特点从不陌生,但从一部文学作品中如此深刻得感受到这一点还是很不容易,而这部作品就是诺贝尔文学奖获得者斯坦贝克的《伊甸之东》。

如果说《百年孤独》是马尔克斯用魔幻书写家族轮回,那斯坦贝克的《伊甸之东》就是用最粗粝的现实,撕开了“美国梦”光鲜表皮下的血肉模糊。这部被作者称为“前半生所有作品的集大成者”,用43万字的篇幅,在加州萨利纳斯河谷的阳光下,铺展了一幅关于欲望、救赎与自由的家族史诗。

1. 从“鲁冰花”到“欲望之河”:被自然反噬的叙事

开篇那片“蓝色鲁冰花铺满河谷”的描写,与其说是风景,不如说是命运的隐喻——看似纯净的生命底色,实则藏着“干旱时忘丰年,雨多时失旱年”的生存悖论。

斯坦贝克像个冷静的解剖师,让萨利纳斯河谷成为人性的试炼场:亚当·特拉斯克的果园象征“伊甸园”的虚妄,而凯茜的罪恶则像一场突如其来的暴雨,将所有伪装冲刷殆尽。

2. 凯茜:被“他者化”的恶之容器

这个“十岁诱拐教师、十四岁弑亲焚家”的女人,在男权视角下被定义为“妖妇”,但斯坦贝克没有简单将其脸谱化。

她的恶是“不被看见的自我”的极端爆发——当社会将女性异化为“生育工具”与“财产符号”,她便用最原始的暴力完成对“他者”身份的反抗。当她对儿子说“到死,除了kujia谁都不要爱”,读者看到的不是恶魔,而是被命运碾碎的灵魂。

这种“恶的合理性”,让《伊甸之东》的道德困境比《红字》更锋利:你如何审判一个从未被“善”滋养过的灵魂?

3. 父子与兄弟:在“爱与缺失”中打转的男人

亚当·特拉斯克的“父爱盲目”与查尔斯的“暴力自卑”,构成了家族悲剧的双重镜像。当亚当将对亡妻的执念投射到儿子阿伦身上,当查尔斯用拳头掩盖对父亲的嫉妒,他们都成了“被爱绑架的囚徒”。

迦尔是典型的“失败者”:他厌恶父亲的虚伪,却在嫉妒中亲手摧毁弟弟;他想证明自己,却被财富与偏见吞噬。

斯坦贝克用近乎残忍的写实笔触,撕开了传统家庭伦理的温情面纱:“爱不是枷锁,却总被我们打造成镣铐”。但斯坦贝克还是让迦尔在最后获得“宽恕”——这不是救赎,而是让每个读者直面:我们是否也在重复别人的悲剧?

4. 创作手记里的秘密

2024年新版《伊甸之东》首次收录的两万字创作手记,暴露了斯坦贝克的野心:他本想写一部“比《愤怒的葡萄》更微妙”的作品,却在人物群像中意外触及了“人类永恒的自由意志”命题。那些关于“如何让每个角色都带着时代的温度”的日记,让我们看到:伟大的作品从不是“天才的灵光乍现”,而是作家与自己的灵魂反复角力的结果。

5. 为什么2025年我们还需要读它?

曾有读者评论:“2025年重读,发现这不是旧时代的故事——当我们为名利互相倾轧时,和100年前的特拉斯克家,又有什么不同?”

在“成功学”盛行的今天,《伊甸之东》最刺痛人的,是它对“身份焦虑”的预言:亚当·特拉斯克一生追逐“完美父亲”的人设,却在谎言中耗尽生命;凯茜用恶对抗不公,最终困在自己制造的地狱。这像一面镜子——我们是否也在为“符合期待”而活?

我相信读完这本书,你会更好地认识自己,了解人性,也能够对人生有更清醒的目标。

斯坦贝克曾说:“作家的责任是把‘阴暗凶险的梦打捞出来’”。《伊甸之东》不是一本让人“读完爽”的书,它像一把钝刀,割开你我内心的“善恶双生”——但正是这种“不完美”,让它成为永恒的经典。如果你想在浮躁的时代里,找到一份关于“真实活着”的勇气,这本书值得你沉下心来读。