八十年前的这一天,台北街头人潮涌动。

一位母亲抱着刚会走路的孩子,挤在基隆港码头的人群里。她指着远处缓缓靠岸的船,对孩子轻声说:“我们的人回来了。”

为什么这一天值得被记住?

如果你翻开当年的老照片,会看到这样的画面:人们举着临时手写的标语,脸上是抑制不住的笑容。八十岁的老爷爷拄着拐杖也要上街,就为了亲眼见证这一刻。

回家的路,走了五十年

时间倒回1895年。清朝在甲午战争中战败,被迫将台湾割让给日本。

有位叫林祖密的台湾士绅,做出了一个让人意外的决定。他放弃了在台湾的庞大家产,选择恢复中国国籍。他说:“我是大汉之民,不能因为财富就向倭奴低头。”他成了1911年后第一个主动恢复中国国籍的台湾人。

国际社会怎么看?

1943年,中美英三国发表《开罗宣言》,明确表示日本必须将台湾归还中国。两年后的《波茨坦公告》再次确认了这一点。

这些文件可能听起来有些遥远,但它们构成了一个清晰的逻辑链:从国际法的角度看,台湾回归中国是二战后的既定安排。

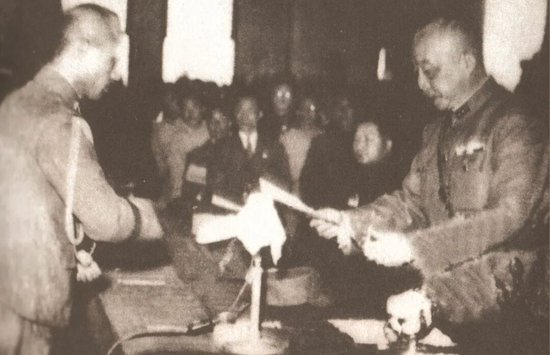

1945年10月25日,中国政府在台北举行受降仪式。从那天起,台湾在法律和事实上都回到了祖国怀抱。

今天的我们,如何看这段历史?

历史不是冷冰冰的日期和条约,而是一代代人的真实经历。

有位研究抗战史的朋友告诉我,他在档案馆看到过一张照片——1946年,一群台湾同胞专程回到陕西黄帝陵祭祖。照片上的人们神情庄重,那是游子归乡的神情。

这种情感连接,或许比任何法律条文都更持久。

思考

八十年前,台湾同胞为回归欢欣鼓舞;八十年后,我们设立纪念日来铭记这一刻。

这不是为了煽动什么,而是为了记住一个基本事实:无论经历什么,台湾与大陆始终血脉相连。这种联系,不会因为时间或海峡而改变。

历史告诉我们,分裂带来的只有伤痛,而团结才能创造未来。这可能是这个纪念日最值得思考的意义。