2025年11月,杨国福麻辣烫自选台上的绿豆芽,以2.88元50克的价格引爆了社交媒体。瞬间换算,28.8元一斤。这个数字在社交媒体上炸开。对比山姆会员超市的有机豆芽价格,杨国福的定价足足高出了3.5倍,"价格刺客"的称号迅速刷屏。

但这不仅仅是一次定价失策的舆论风暴。这是一根豆芽刺破的,是一个时代的信号——消费者正在觉醒。他们开始主动进行"换算",质疑数字背后的真实价值,拒绝被"定价幻觉"所蒙蔽。

对于杨国福来说,这根豆芽刺穿的不仅是营销失误,更是其商业帝国赖以生存的"标准化"幻觉。

崛起:从街头到标准化帝国 (2003-2015)街头生存哲学:骨汤与薄利多销2003年,杨国福在哈尔滨街头创立了"杨记"麻辣烫。面对严酷的竞争,他对传统麻辣烫进行了改良:

●汤底创新:他在汤底中加入了骨汤,降低了油和辣的比重,同时增添了"补气""暖胃"的心理暗示。这个改变来自他对底层消费者心理的深刻理解。

●商业逻辑:在街头竞争中,杨国福学到的第一个商业逻辑就是"薄利多销"。他不追求单碗高毛利,而是通过极致性价比来获取持续客流。

标准化之路:从手艺人到系统设计者2004年,杨国福更名并开放加盟权。这个决定的本质,是一个"手艺人"向"系统设计者"的转变。加盟模式为他打开了指数级扩张的大门,将资本投入和运营风险转嫁给了加盟商。

为保证产品一致性,杨国福在2007年前后做出了关键战略:建设中央厨房,生产标准化的料包。这意味着他通过工业化生产替代了厨师经验,从而掌控了供应链:

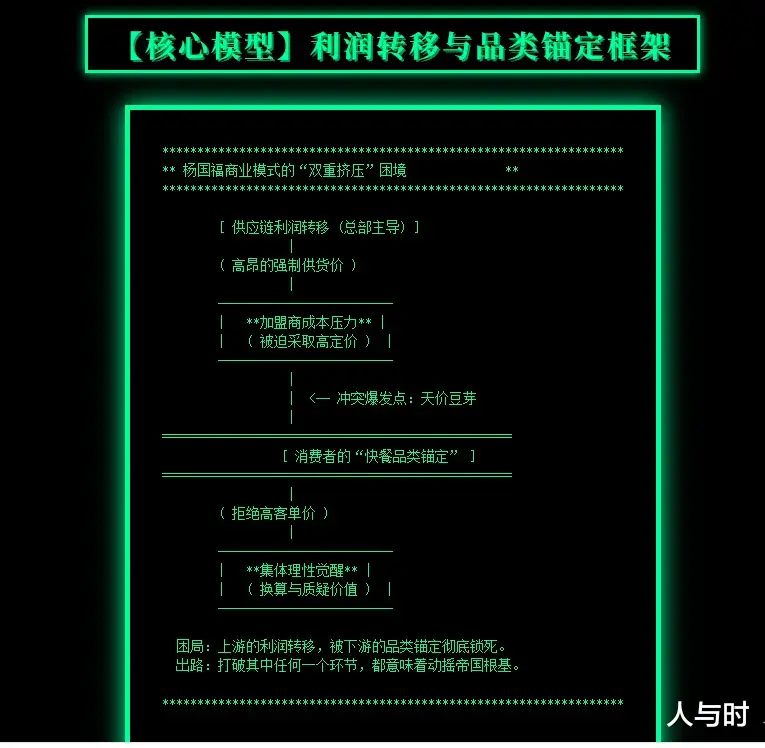

●供应链控制:加盟商必须从总部采购所有的料包,无法自主采购,也就无法有议价的空间。

●利润模式:招股书显示,杨国福总收入的90.9%来自于向加盟商销售食材、调味料等货品。这揭示了一个秘密:杨国福从加盟商身上获取的,已经不是加盟费这样的显性收入,而是通过供应链控制获取的持续分红。

加盟模式:隐形成本与利润转移到2021年9月,杨国福拥有5780家加盟店和仅有3家自营店。这个比例反映了:杨国福的商业帝国,本质上是建立在加盟商的投资基础之上的。

这种模式将成本压力逐步转嫁给了加盟商,总部可以通过"成本上升"名义调整料包价格,而加盟商没有议价权。一个隐形的成本压力系统正在形成。

转型迷途:从制造商到资本市场 (2015-2023)黑灯工厂:重资产的野心与代价2018年前后,杨国福投资约5亿元建设高度自动化的"黑灯工厂"。这个投资决策标志着杨国福从"品牌方"向"制造商"身份的转变。其战略意图是掌控上游供应链,提高毛利率。

然而,这一投资带来了固定成本的大幅上升。这意味着:产品的价格必须持续上升,以维持投资回报率。这一逻辑在当时看似合理,却在后来的豆芽风波中暴露了脆弱性。

资本重压:IPO下的利润焦虑2022年2月,杨国福提交招股书寻求上市,这反映了他通过资本市场变现的野心。IPO不仅要求规模,更要求利润率。为了提升客单价和毛利率,杨国福启动了"品类升级"战略:

●门店升级:装修升级,推行自选称重。

●品质强调:突出"骨汤"品质,将麻辣烫重新定位为"品质餐饮"。

然而,这个战略与消费者的认知发生了根本性矛盾。

品类锚定:麻辣烫的"快餐"宿命麻辣烫在中国消费者心中具有特殊的"快餐"标签。即使杨国福投入巨资升级产品和门店,消费者对"麻辣烫"这个品类的认知是极度固化的。当客单价从30元上升到50元甚至更高时,消费者的反应是"为什么一个麻辣烫要这么贵"。

这反映了一个深层心理学现象——品类认知的"锚定效应"。消费者对品类的认知一旦形成,就很难被改写。试图通过产品升级来改变品类认知,往往导致"花了钱却得不到回报"。这正是杨国福面临的困境。

数字幻术:克重计价与定价盲点在这个阶段,杨国福系统性地采用克重计价模式,试图弱化消费者对单价的敏感度。自选称重模式正是这种策略的体现。

通过克数计价这样的模糊计量单位,品牌可以在消费者的认知中制造"单价感知的盲点"。

然而,这种策略在经济下行时期面临挑战:当经济下行、消费者变得更加理性时,这种试探就会失效。

围城:豆芽事件与时代觉醒真相:豆芽刺破的商业幻象2025年11月7日的豆芽事件,集中体现了"多层冲突":

●加盟模式下的成本压力转嫁问题:加盟商被迫通过高定价来维持生存。

●"品类升级"的幻想破灭:消费者对麻辣烫的认知仍停留在"快餐"。

●消费者集体觉醒:对价格与价值的理性审视被唤醒。

从加盟商角度看,高价豆芽可能是加盟商在被压垮前的最后一次"自救"。他们面临高昂的加盟费、强制统一采购、低净利润等困境。

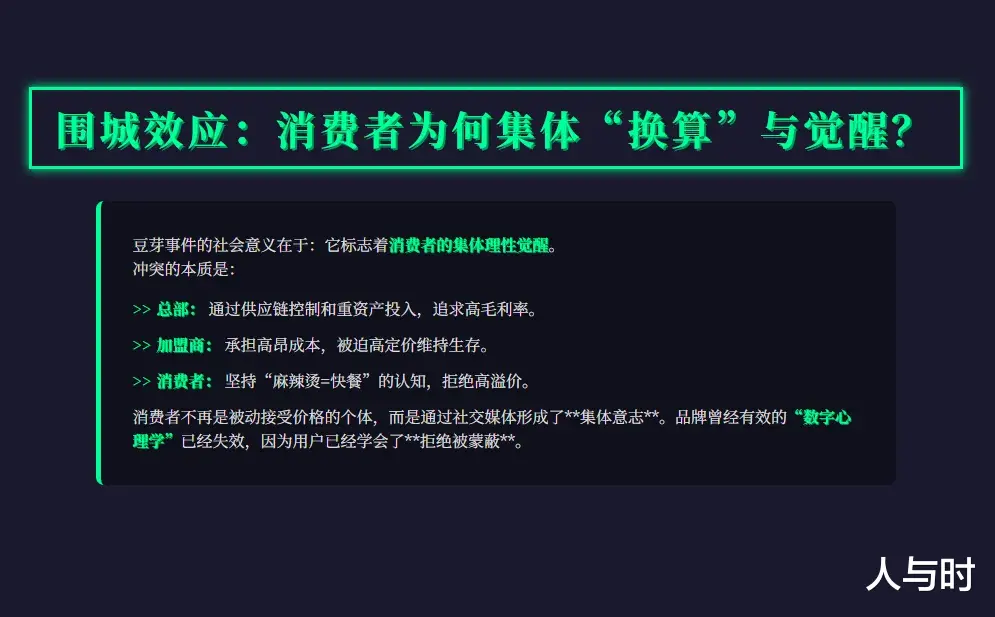

豆芽事件的社会意义远超一家企业的定价失策。它标志着一个更深层的转变——消费者的集体理性觉醒。

这种转变背后有几个推动因素:

●经济周期的变化:2024年进入经济下行,消费者对"价格与价值"的匹配度空前敏感,"烟火气"重新成为消费关键词。

●信息对称性的提升:社交媒体让价格对比变得极其容易,削弱了品牌的定价权。

●社交媒体赋予了个体集体发声的力量:豆芽事件正是这种集体觉醒的结果——不是某个权威媒体指出了问题,而是消费者自发地发现、讨论、质疑、表达。

这表明:品牌曾经依赖的"数字心理学"已经失效了。消费者已经学会了"换算",已经拒绝被蒙蔽。

系统困境:成功逻辑的失效对杨国福而言,豆芽风波是意外,也是必然。豆芽只是那个最不幸的触发点,它最廉价、最容易对比、最容易激发"不公平感"。

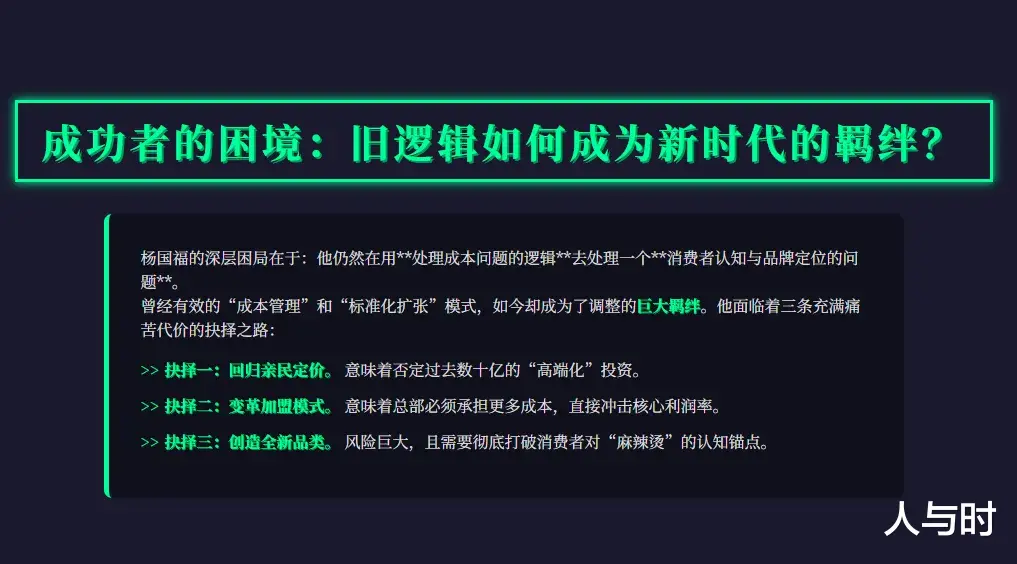

这反映了杨国福的深层困局:杨国福用处理成本问题的逻辑去处理这些新问题,结果就是事倍功半。

他继续提升定价、强化"品质升级"叙事、依赖加盟模式,殊不知这些策略正在激怒消费者,并使加盟模式摇摇欲坠。已有的模式不再适用。

抉择:未来之路,步步维艰杨国福面临着充满痛苦代价的选择:

●回归亲民定价:否定过去数十亿的"高端化"改造。

●变革加盟模式:总部承担更多成本,压低供货价,直接影响利润率。

●创造全新品类:巨大成本且风险不明。

每一个选择都充满了痛苦的代价。

豆芽事件是杨国福的危机,也是整个餐饮行业的转折点。它标志着一个时代的结束——消费者已经不再愿意被"定价幻觉"所欺骗,品牌曾经有效的数字心理学正在失效。

杨国福的成功源于对"成本管理"的深刻理解。但当外部环境改变时,曾经有效的规律也会变成羁绊。如何在变化中调整自己,而不是被变化所淘汰,这才是真正的考验。杨国福还有时间做出选择,但时间已经不多了。