近日,厦门的租房客发现,一本《房屋租赁登记备案证明》竟成了落户敲门砖。岛外四区只需租房备案半年+社保3个月,岛内两年租房+两年社保,即可全家落户——这个曾以高房价闻名的海滨城市,正式向"买房落户"时代告别。新政实施首月,厦门市公安局数据显示,通过租房落户的外来人口环比激增370%,其中35岁以下青年占比超60%。

这场看似突然的户籍改革,实则是中国城市人口竞争白热化的缩影。从2022年全国人口负增长开始,厦门常住人口增速从2021年的10万跌至2024年的2.3万,人才流失压力倒逼政策松绑。正如当地中介所言:"以前租客问能不能落户,现在直接甩政策文件——户口真的不值钱了。"

图源:厦门市人民政府官网

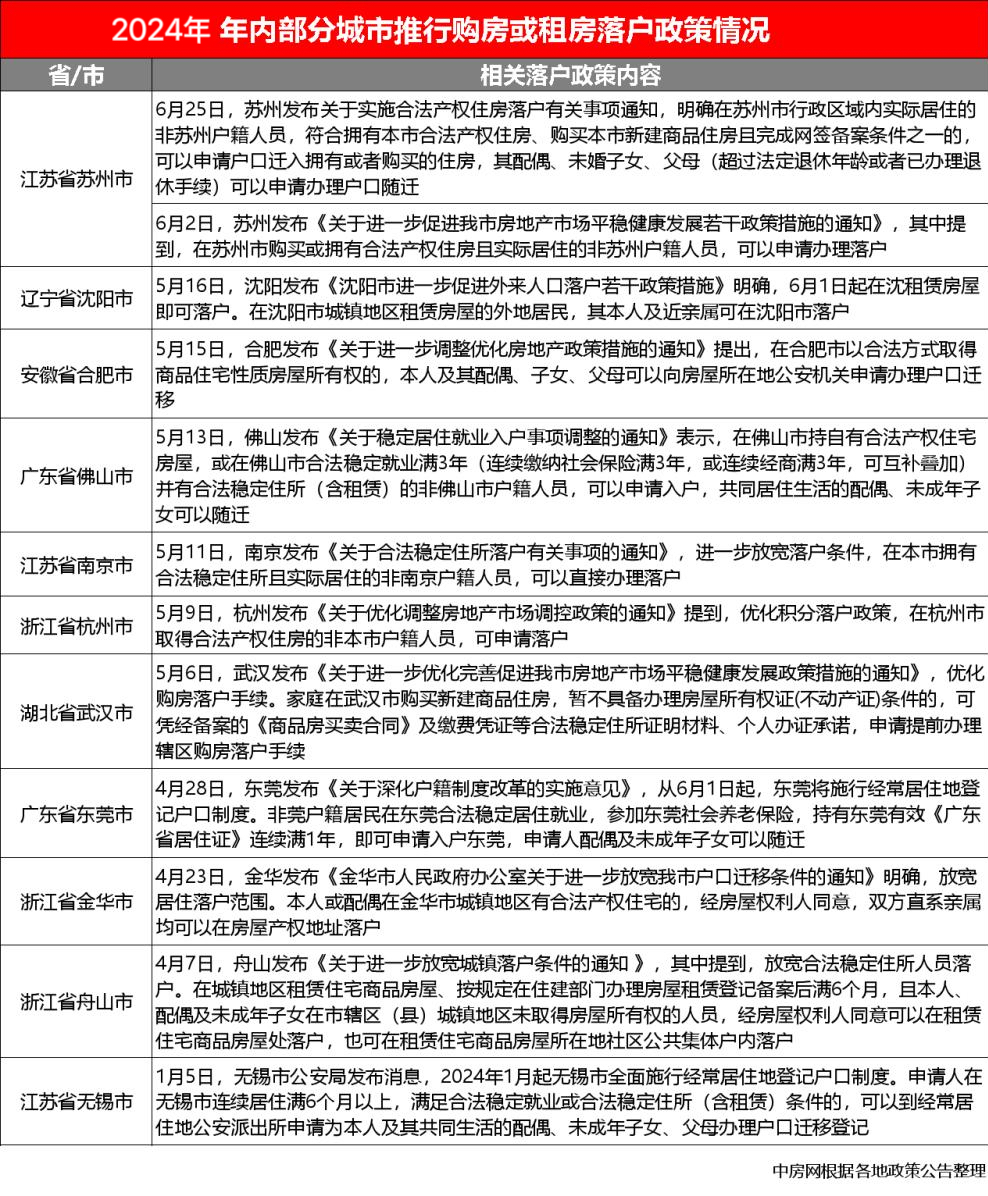

一、全国23城租房落户政策全景:从特大城市到省会城市的抢人竞赛

当厦门撕开租房落户的口子,全国已有23个城市形成"租房落户矩阵"。这其中的一些主要城市大致可分为三类:

1. 强二线城市:降低身段抢增量

• 苏州:2024年6月明确,租房备案满1年可落社区集体户,直系亲属均可随迁。

• 杭州:积分落户中租房年限纳入加分,每满1年积6分,最高30分,与自有住房分值持平,变相承认租购同权。

• 武汉:租房落户需社保满2年,重点吸引光谷科技从业者,2024年人口增量3.51万。

2. 特大城市:从"抢人才"到"抢人口"

• 青岛:2023年首开特大城市租房落户先河,无房者备案租房即可落集体户,近亲属范围扩大至兄弟姐妹,但2024年人口仅增7.1万,增速放缓。

• 郑州:2023年全面取消租房落户社保限制,2024年人口增量7.8万,低于预期。

• 沈阳:2024年新政允许"租房落家庭户",需房主同意,实际落地中70%选择社区集体户。

3. 新一线城市:政策创新与产业协同

• 成都:2021年首推"职住同权",租房落户与就业区域挂钩,高新区租房+电子信息产业就业可缩短社保年限,2024年人口增量7.1万,产业人口占比超60%。

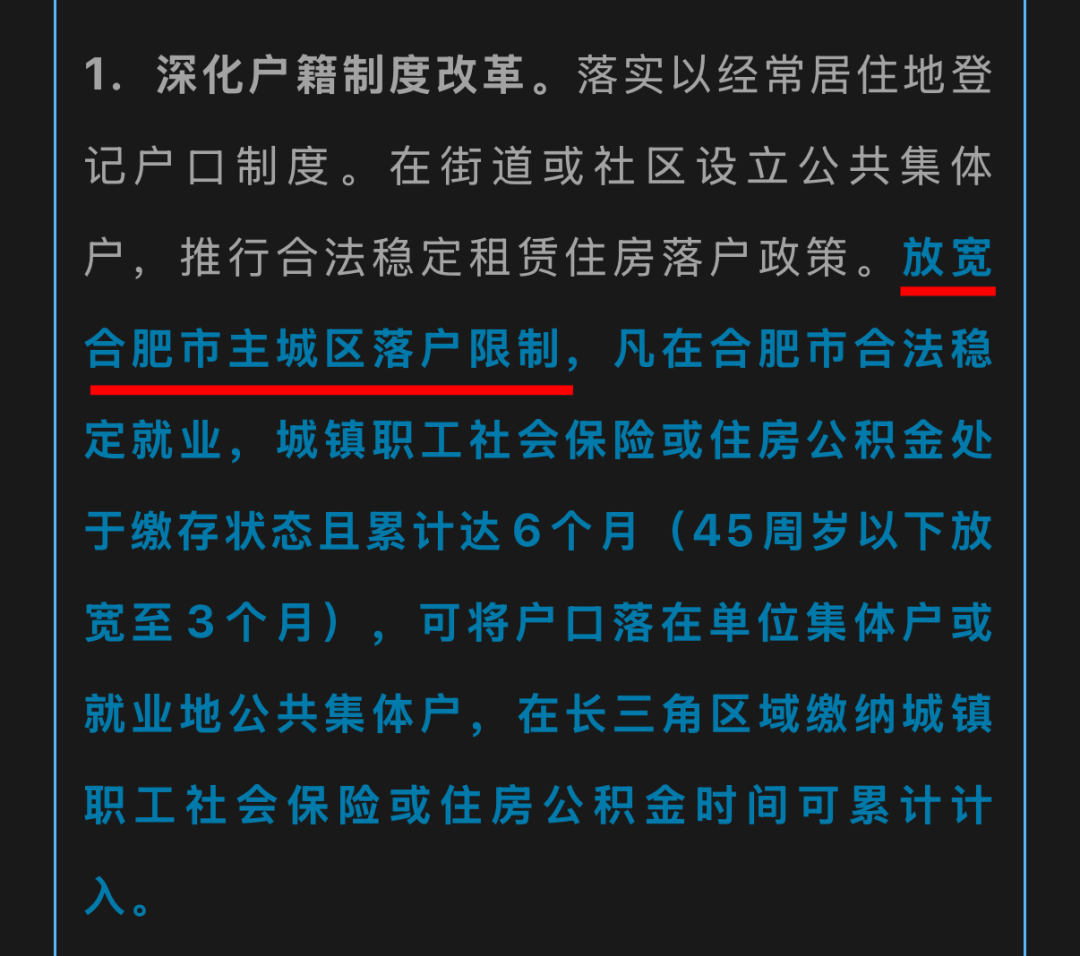

• 合肥:2024年购房/租房均可落户,叠加科大硅谷人才政策,2024年人口激增14.9万,增量全国第三,显示科创产业+户籍松绑的乘数效应。

• 东莞:2024年实施"居住证+社保"双满1年落户,制造业工人占落户群体62%,2024年人口增长8.55万,印证"世界工厂"的人口吸附力。

图源:中房网

二、人口数据背后的冷热不均:租房落户的"马太效应"

如果对照2024年全国人口流动版图,会发现在23个公布数据的省区市中,仅7地正增长,14地负增长。而「租房落户」的政策效果,在人口增量表上形成鲜明对比:

政策有效组(人口增量超10万)

• 深圳(+19.94万):租房落户+高新产业,32.5岁平均年龄冠绝全国。

• 合肥(+14.9万):科大讯飞、京东方等龙头带动,租房落户中35%流向经开区。

• 杭州(+10.2万):数字经济吸纳28万从业者,租房落户者超4成进入阿里系。

政策平淡组

• 天津(0增长):虽租房落户门槛低,但反响平平。

• 青岛(+7.1万):租房落户者60%为周边县市低技能务工者。

• 郑州(+7.8万):租房落户者中23%半年内再次迁出。

上述两组数据背后的规律非常清晰——产业"造血能力"才是关键变量。正如泽平宏观报告指出:"租房落户是门票,产业饭碗才是留人的正餐。"

图源:安徽省人民政府官网

三、产业磁场:当户口成为"纸",什么才是城市的硬通货?

2024年春节,在合肥高新区的人才公寓里,来自哈尔滨的程序员张明算了笔账:在老家租房落户每月赚5000,在合肥科大讯飞年薪25万,"户口不重要,能交得起首付才重要"。这种选择折射出人口流动的本质逻辑——

1. 就业密度决定落户粘性。杭州滨江区每平方公里承载2.1万数字经济从业者,租房落户者中78%在3公里内就业;而东北某工业城市,租房落户者通勤距离超15公里的占41%,产业空心化导致"落户即失业"。

2. 技能溢价重塑人口流向。深圳南山区租房落户者中,本科以上占比63%,平均月薪1.8万;当东莞松山湖华为基地周边,出现"企业统一租赁人才公寓+集体落户"的新模式,印证了"高薪岗位在哪里,人口就流向哪里"。

3. 产业周期比户籍政策更重要。2024年贵阳大数据产业产值突破6000亿,带动人口增量登顶全国;而某中部省会虽放宽租房落户,却因房地产暴雷导致建筑行业裁员12万,直接抵消落户政策红利。国家发改委数据显示,人口净流入城市中,战略性新兴产业占比均超35%。

四、未来猜想:如果户口消失,我们如何选择城市?

站在2025年的节点,厦门租房落户的新政,或许正是中国户籍制度2000年变革的缩影。当东莞的制造业工人、合肥的科创青年都能凭租赁合同扎根,户口本上的"农业"与"非农"标签,或终将成为历史名词。但人口流动的规律从未改变——2024年深圳人口增量19.94万,不是因为落户宽松,而是这里每天诞生112家科技企业;贵阳的人口激增,源于大数据交易所的1782家会员单位。未来的城市竞争,将是"政策杠杆+产业底盘+服务生态"的综合较量。

或许正如住建部专家所言:"当租房落户成为标配,户口就像水电气开户——重要,但决定生活质量的,永远是水龙头里流出来的是什么。"当我们的下一代选择城市时,户口本上的公章不再重要,写字楼的灯光、学校的操场、医院的急诊室,才是真正的"落户凭证"。

(注:文中数据来源:国家统计局、各城市2024年统计公报、泽平宏观报告,政策截至2025年10月)

原创作者:上海产业转型发展研究院常务副院长

责任编辑:胡珊毓

策划审核:夏 雨