站在东京市区东南方向的东京国际展场,拿起手机拍了一张标志性的双椎体楼的照片,发给昔日的同事——上次来东京车展还是十年前——那一年,这里还叫东京车展。

记得那年整个展台上最耀眼的展品是雷克萨斯LF-LC概念车(LS雏形),也就是在那一年,我把那辆车的设计上所呈现出来的以立体曲面呈现品牌图案的设计逐一分析了一遍,也就是从那个时候开始,越来越多的品牌开始去思考车身侧面的形体曲面关系和品牌图案化特征之间的关系。

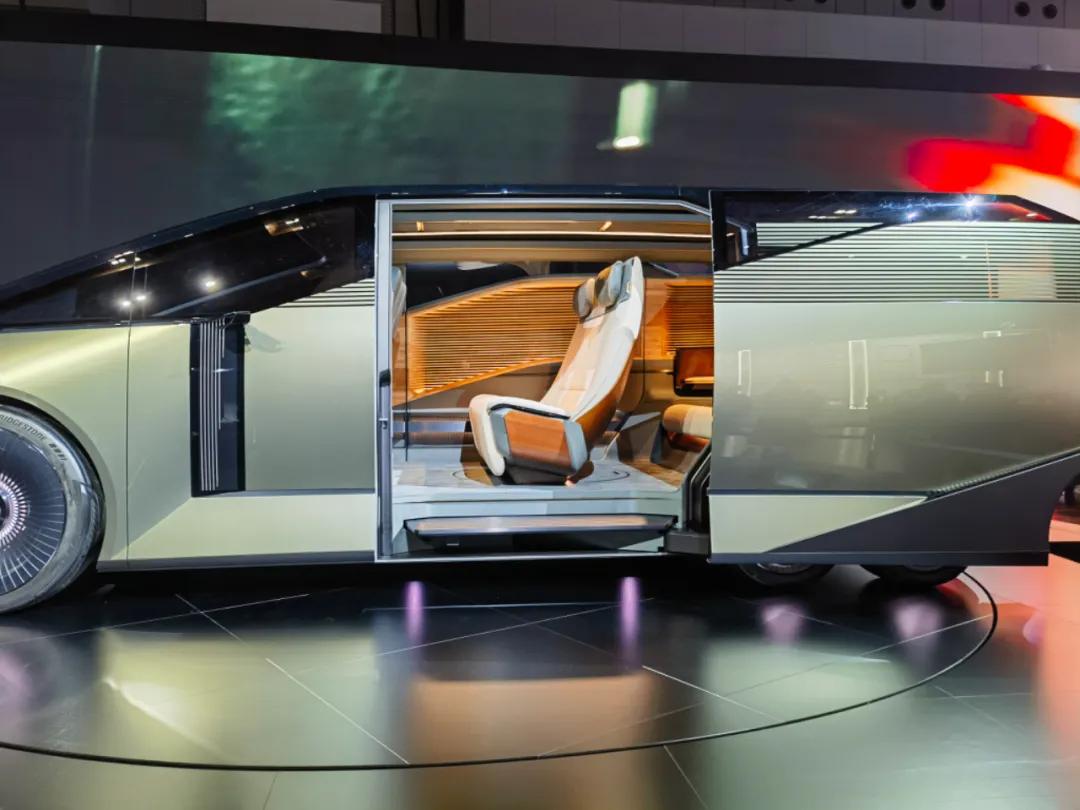

不过有意思的是,十年之后的日本移动出行展上,耀眼的依旧是雷克萨斯LS概念车。不过不同的是,这一次呈现出来的雷克萨斯LS的概念,已经不再是局限于一辆三厢轿车以及某一种形体的曲面构成关系,而是从一个更高维度的出行空间概念,去打造了一辆六轮的MPV。没错,新的雷克萨斯LS概念车变成了一辆六轮的MPV。

六轮所带来的优势对于这样一辆强调空间属性的概念车而言是显而易见的,后桥的两个小轮胎巧妙的把原来一个轮胎所要承载的质量一分为二,由此带来的结果就是后轮的轮包高度被大幅度的降低,结合上MPV的侧滑门以及现在电动车都越来越厚的底盘,这样的小轮包设计,基本上就不会再给车内的第三排产生什么不利的影响——基本上地板就是全平了。

在今年的日本移动出行展上,置身于那些我们熟悉的日系品牌的展台,带来的感觉就像是十年之后再到日本的感觉一样——又新又旧的。

它们的展车所带来的最强烈的感受,并非是来自于算力、屏幕尺寸、激光雷达数量,还有那种500万以内最好的自信。相反的是,带来的是一种久违的温度感和故事性,这一点对于我来说,挺受触动的。

从某种意义上来讲,这些看上去一点也不智能,也不越级的新车,才是设计这件事最应该有的样子——设计不是无休止的添加,而是精准地拿捏什么是真正必要的。

当中国市场的设计竞赛聚焦于如何将「移动终端」做得更酷、更冷、更未来的时候,日系品牌却集体转向,探讨汽车如何成为「移动的居所」、「情感的伙伴」与「文化的载体」——这TM的真的就有点意思了。

比如说新一代的卡罗拉概念车,虽然还只是停留在概念车的阶段,但是这辆概念车基本上和即将登场的量产车大差不差了。那么,你在这辆概念车上会找到一个什么样的关于真正的国民汽车应该有的设计呢?

一个更低的窗框线条,带来的并不是欧洲跑车和现在国内的轿车所追求的那种夜店式的包裹感和氛围感,相反的是带来了像家里阳台那个大落地窗一样的通透感,明亮感——这在此之前,没有人会想过这样的设计。

但是你看,卡罗拉概念车因为这样的设计变得不运动了吗?恰恰相反,平行的特征曲面切割,让新一代卡罗拉概念车的姿态变得比以往任何时候都要凶悍运动。拉开车门之后,薄到极致的仪表台甚至已经没有了中控台的位置——中控台真的变成了中控台,一个独立于仪表的区域。

而那个薄到不能再薄的仪表板也由此为副驾带来了无以伦比的腿部空间和极大的空间感,最重要的是,即便是这种多个分块的内饰主体,也丝毫没有影响到大屏幕的科技感——这确实是要比单纯的去堆叠好几个屏幕高级多了。

以前我们总在说,屏幕越多越好,这样省得我们设计内饰了,现在看来,这话TM的说的有点满了。

你以为这单纯的就只是造型理念的突破和升级?怎么可能?但凡是负责侧碰安全的白车身工程师不去思考新的车门加强版结构和门槛结构,卡罗拉上这个压那么低的窗框线,肯定是过不了侧碰的。同样的,你以为仪表板说做薄就做薄?仪表板横梁但凡要延续现在的设计理念,那这个造型就如同是刚刚毕业的大学生做出来的天马行空设计一样稚嫩。

当然,还有全新的FJ,讲真,这辆车确实不算好看,前悬太长,但是如果了解了此前丰田在东南亚市场推出的海拉克斯Champ和IMV平台的低成本理念,或许你就会豁然开朗——低成本的获得越野的乐趣,除了它,你还能想到其他的吗?

你看,在我们都在卷各种豪华配置的时候,还有谁想过好玩和成本的关系呢?当然这里讲到的成本不只是企业的成本,这样总是会有人说企业过于重视成本等同于偷工减料。我这里要说的是,你作为车主用起来的成本。

我就举一个最简单的例子,现在咱们车里经常用到的那些高级的柔软的甚至是白色的内饰,新车时候看着倒是挺高级,但你想过没有低成本的使用呢?玩脏了,孩子尿了,可乐爆了,垃圾堆上了之后,会是什么样子?清洗的成本,时间成本,心情成本,这些谁考虑过呢?

那么,日本移动出行展上的这些新车因此变得没有魅力了吗?那你还是看看马自达,我一直认为,马自达是所有日系品牌里最懂设计的,今年的两台概念车,无论是颜色还是形体还是图案,无一例外,都代表着极高的水平——有独创性的设计逻辑,也有极富质感的表达。

有意思的是,马自达和斯巴鲁的展台还挨着,一个最强调设计的魅力品牌和一个最不强调设计的魅力品牌,用红色和蓝色构成了一道靓丽的风景线。

写在后面:当前中国市场的设计主流可概括为“科技极简主义”:超大屏幕、隐藏式门把手、极简线条、无实体按键、贯穿式灯带……其底层逻辑是效率、纯净与对未来科技的崇拜。

而本次日系展呈现的理念则可概括为「情感共生主义」:有机形态、场景化空间、温暖材质、品牌传承……其底层逻辑是慰藉、共鸣与对生活本质的关怀。

这两种路径并无绝对优劣,而是反映了不同市场发展阶段和社会文化心态。中国市场的「快」与「新」,推动了技术的快速普及;日本社会的「成熟」与「内敛」,则催生了对精神需求的深度挖掘。

然而,一个危险的信号是:当电动化技术趋同,如果所有中国品牌都陷入「科技极简」的内卷,我们将面临严重的审美疲劳和情感价值缺失。 日系设计此时的出现,恰如一次及时的「清醒剂」,提醒我们汽车最终是服务于「人」的,而非技术本身。