北周的朝堂上,年轻的武帝宇文邕高踞龙椅,目光如炬。阶下,一名臣子因罪被执,引颈待戮。满朝文武噤若寒蝉,唯有一位青年官员,昂首而出,他身姿挺拔,目光锐利如鹰,竟在殿上高声抗辩:

“臣事无道天子,死得其分!”

满朝皆惊,武帝却为之动容。这胆大包天之徒,名叫杨素。他不仅未被处死,反而因其不凡的气魄与才华被破格擢升。乱世之中,非常之人行非常之事,杨素的传奇,自此拉开序幕。

江陵水畔,初露锋芒

杨素出身弘农杨氏,名门之后,却非纨绔子弟。他博览群书,文采斐然,更有一身超凡的武略。投于北周丞相杨坚麾下后,他很快成为其最锋利的剑。

隋朝开国,江南陈朝偏安一隅,倚仗长江天堑,做着“玉树后庭花”的美梦。杨坚欲一统天下,打造水军的重任,落在了杨素肩上。

那几年的长江上游,日夜响彻着斧凿之声。杨素坐镇永安,督造艨艟巨舰。他设计的“五牙”大舰,起楼五层,高百余尺,可容士卒八百,船身遍布拍竿,形如移动的城堡。当这支前所未有的舰队顺流东下,陈朝守军望风披靡。

峡口之战,陈将吕仲肃据险固守,江岸弩石如雨。隋军前锋受挫,士卒逡巡不前。杨素亲乘“五牙”巨舰,于乱军中锁定敌军主舰,一声令下,巨型拍竿轰然砸落,敌舰顷刻粉碎。他身先士卒,挥剑斩敌,如战神临凡。江水为之染赤,陈军防线彻底崩溃。**“杨素”二字,自此成为江南的噩梦,小儿闻之止啼。**

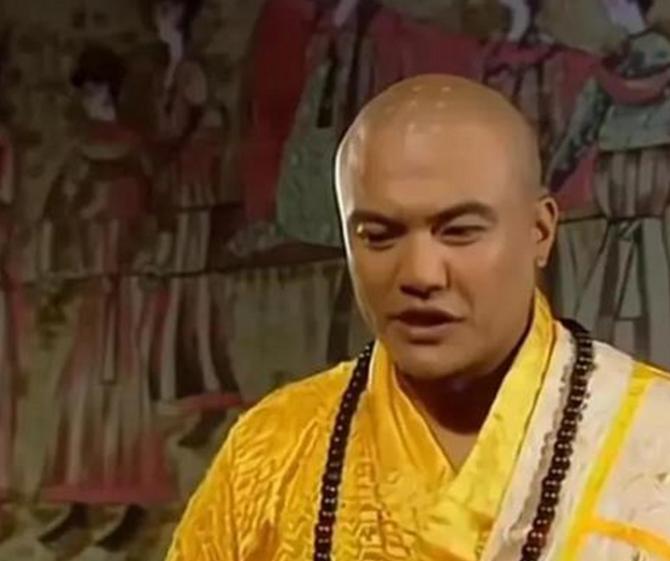

严酷军神,菩萨心肠

杨素治军,法度森严,近乎残酷。对阵之时,他必令一二百人先行冲锋,若突破敌阵则赏,若败退回营,则无论剩下多少,立斩不赦。继而再派二三百人冲锋,循环往复,直至敌军阵脚动摇。将士们在他麾下,皆怀必死之心,因为后退是死,前进或可生,甚至能博得功名。故而,杨素之军,战斗力冠绝天下,人称“冷面阎罗”。

然而,这“阎罗”面具之下,却藏着一丝不易察觉的菩萨心肠。每逢大战之后,他必会亲自巡视战场,命人仔细甄别,将尚有气息的己方伤兵尽数抬回医治。对阵亡者,无论官职高低,他都会沉默地看着他们的名字被记录在册,妥善安葬,并厚抚其家属。他深知,慈不掌兵,但亦知,士为知己者死。这份恩威并施,让将士们对他既惧且敬,甘愿效死。

朝堂暗流,拥立晋王

天下既定,功高震主。杨素深谙兔死狗烹之理,在朝堂之上愈发谨慎,也将家族的未来,押在了一次惊天的政治豪赌上。

当时,太子杨勇宽厚失于疏阔,晋王杨广矫饰而怀大志。杨素凭借敏锐的政治嗅觉,选择了更具野心的杨广。他在文帝杨坚和皇后独孤伽罗面前,巧妙构陷,罗织罪名,终使杨勇被废,杨广入主东宫。

这并非简单的站队,而是一次精密的算计。他洞察了文帝对权臣的猜忌、独孤后对长子的失望,以及杨广对皇位的渴望。他如同一名高明的棋手,在帝国的权力棋局上,落下了最关键的一子。

横扫突厥,帝国铁壁

开皇十九年,北疆烽烟再起。突厥达头可汗率十万铁骑南下,蹄声如雷,震动山河。边关告急,杨素再次挂帅出征。

以往隋军对突厥,多以车步骑混合结阵,谨慎防御。但杨素至军,一反常态,下令:“结阵,乃固守之道,非取胜之方。”他决定以骑兵对骑兵,与突厥人进行最硬碰硬的野战。

两军对圆于草原,达头可汗见隋军竟敢放弃擅长的守势,喜曰:“此天助我也!”策动全军冲锋,万马奔腾,势若排山倒海。

隋军诸将面露忧色,杨素却神色冷峻。他望向身旁的次子杨玄感,以及大将周罗睺,平静下令:“破敌,就在今日。”

待突厥骑兵进入射程,他令旗一挥,预先布置的精锐骑兵分为两翼,如利剑出鞘,侧击敌军腰肋。同时,阵中强弩齐发,箭如飞蝗,射住敌军前锋。杨素亲率主力中军,如一道钢铁洪流,正面撞入了突厥骑阵!

他年过半百,须发已染霜,但马槊在手,勇悍不减当年。这一战,杀声震天,尸横遍野。隋军铁骑在杨素的指挥下,硬生生将不可一世的突厥骑兵冲得七零八落。达头可汗身负重伤,仓皇北遁,塞外诸部闻杨素之名,数年不敢南顾。

功高盖主,身后苍茫

炀帝杨广登基,杨素居功至伟,官至司徒,权倾朝野,恩宠无以复加。然而,他比任何人都清楚“飞鸟尽,良弓藏”的道理。他位极人臣,却也走到了功高震主的悬崖边缘。

晚年,杨广对他礼遇愈隆,赏赐愈厚,而杨素却愈发病重不起。御医赐药,内侍问安,络绎不绝。他躺在病榻之上,面对皇帝送来的名贵药材,眼神深邃,对家人叹道:“我岂须更活?”

大业二年,这位为隋朝开疆拓土、奠定一统的“冷面阎罗”,薨逝于长安。杨广追赠其太尉公,谥号“景武”,极尽哀荣。

他的一生,是传奇的集合:他是战场上百战百胜的无敌统帅,是朝堂上翻云覆雨的权谋家,是严苛与仁慈并存的复杂人物。他用自己的文韬武略,亲手参与铸造了一个强大的帝国,却也隐隐预见了这个帝国未来倾覆的轨迹——其子杨玄感后来的反叛,仿佛为这个家族的命运添上了最后一笔浓重的注脚。

杨素,如同隋朝这块巨大帝国基座上最坚硬、也最冰冷的一块巨石,承载着无上荣光,也浸透着无尽的权谋与孤寂。