你喜欢吃螃蟹吗?

敲开红彤彤的蟹壳,露出诱人的蟹黄和饱满的蟹肉,再蘸上一点姜醋,一口塞进嘴里,那是何等的满足?

那么,你知道千百年前的古人,是如何享用螃蟹的呢?

古人吃螃蟹,那可真的是仪式感满满。

从《周礼》中记载的“蟹胥”,到《红楼梦》里的蟹宴赋诗,一只小小的螃蟹,在中国的饮食史上有着举足轻重的地位。

早在西周时期,螃蟹已出现在贵族的餐桌上。《周礼·天官·庖人》记载的“共祭祀之好羞”,据东汉郑玄注解,就包括了螃蟹制成的“蟹胥”(蟹醢/蟹酱)。

到了魏晋南北朝,吃蟹成为文人雅士的风尚。晋朝名士毕卓那句名言:“得酒满数百斛船,四时甘味置两头,右手持酒杯,左手持蟹螯,拍浮酒船中,便足了一生矣”,勾勒出令人神往的逍遥画面。“左手持杯,右手持螯”也因此成为后世文人追求的极致风雅。

唐宋时期,食蟹文化更是蓬勃发展。李白笔下“蟹螯即金液,糟丘是蓬莱”,将蟹螯比作仙药;苏轼更是“一诗换得两尖团”,为蟹写诗,以诗换蟹。

宋代还出现了“蟹八件”的雏形,吃蟹变得更加精细。

明清时代,食蟹之风达到鼎盛。“蟹八件”已臻完善,包括锤、镦、钳、铲、匙、叉、刮、针等工具,吃蟹过程成了一场精巧的手工艺术。

《红楼梦》第三十八回的“蟹宴”将食蟹的文化内涵推向极致,众人品蟹、饮酒、赋诗,让我们一窥贵族生活的雅致。

古人的蟹馔丰富多样,既有原味清蒸,也有尽显创意的制法。

先说清蒸。自唐宋以来,清蒸螃蟹就成了主流做法,因为这能最大程度地保证螃蟹的鲜甜。

南宋林洪在《山家清供》中记载的“持螯供”,就是只蒸不煮,蘸“酒+醋+葱+芹”食用,认为这样“何异乎拍浮于湖海之滨”。

宋代还有一道螃蟹名菜,那就是“蟹酿橙”。它的做法相当别致:取当季橙子,截顶去瓤,留少许橙汁,将蟹肉、蟹黄填入,用酒、醋、水蒸熟。林洪称赞其“味香而鲜,使人有新酒菊花、香橙螃蟹之兴”。

蟹酿橙并不是最风雅的,还有一道“全行蒸”更是在其之上。它的做法是整只蒸好,“旋剥旋食”,配菊花、黄酒、作诗,称它“不加醋盐而五味俱全”。

要说最奢侈的螃蟹做法那要数糖蟹和缕金龙凤蟹了。糖蟹是隋唐时期的一道贡品,把螃蟹浸泡在糖蜜中供应。

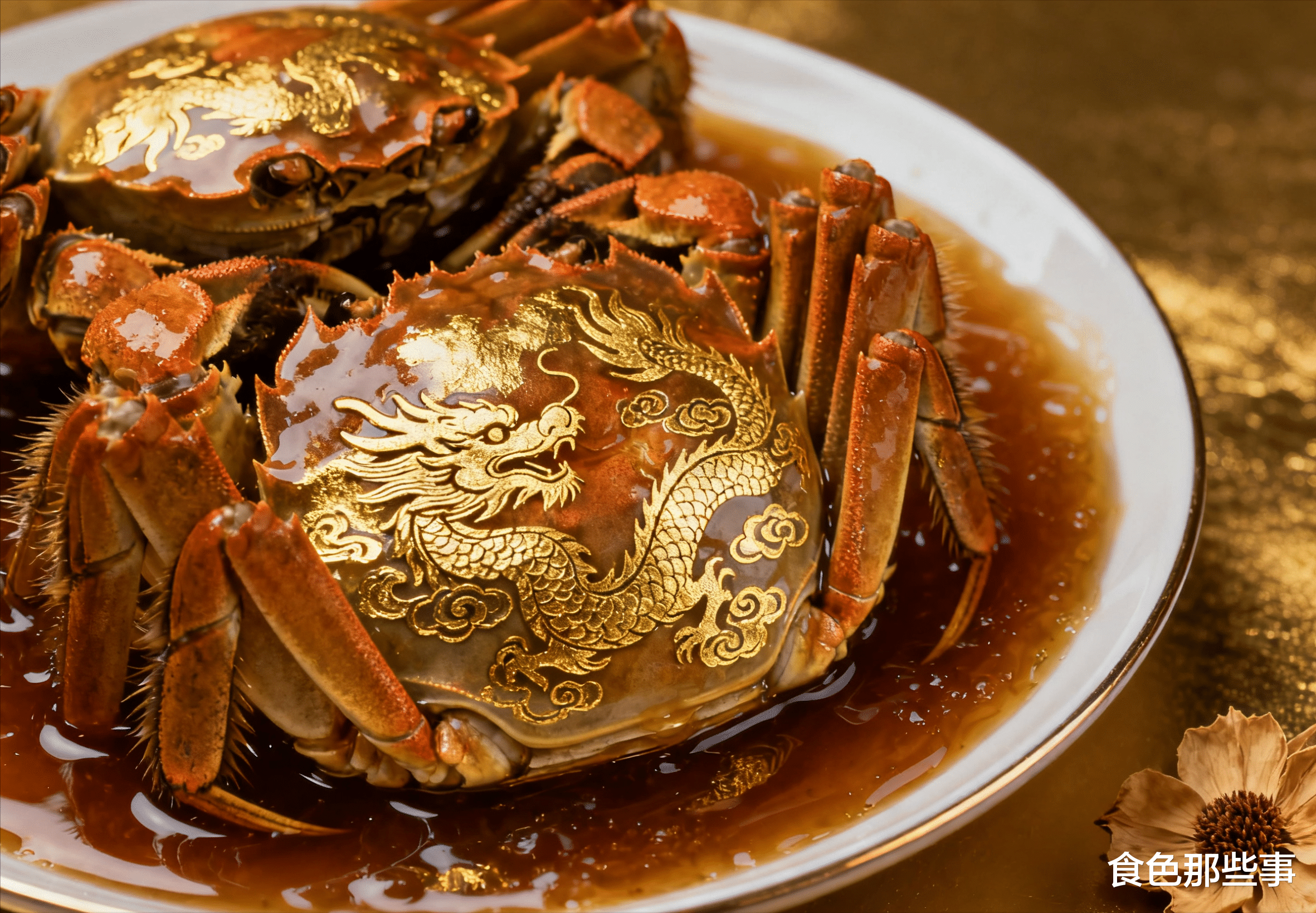

镂金龙凤蟹则是隋炀帝喜欢的一道菜,先是用糖腌渍螃蟹,然后在蟹壳表面贴附金箔镂刻的龙凤云纹图案。

古人对吃蟹的时节极为讲究。

在月份上,遵循“九雌十雄”的民谚,也就是说农历九月吃团脐(雌蟹),十月吃尖脐(雄蟹)。

在时辰上,还要强调“朝雾未起”时捕蟹最肥。

李渔对此也有心得:“先一夜以稻草裹蟹,喷以清酒,翌朝蒸之”,意思是晚上用稻草裹住螃蟹,再喷上清酒,第二天早上上锅蒸——这个做法可以让螃蟹自己吐出泥沙,肉也会甘甜。

在螃蟹的搭配上,通常都是要配上菊花、黄酒和姜醋。

黄庭坚有一首诗里提到“解缚华堂一座倾,忍堪支解见姜橙”,指的就是橙子和姜能去寒提鲜。

同时,古人早就知道螃蟹不能和柿子同吃,比如宋人提到“蟹柿同食成痢疾”。

古人挑蟹自有一套方法,可以归纳为:

掂:重的蟹更肥。

辨:团脐是雌蟹、尖脐是雄蟹;同时,必须壳青腹白、八足两螯齐全。

逗:逗引螃蟹的螯,能快速去夹的说明比较壮实。

照:对着灯烛去照,蟹壳无暗影,则空壳的少。

清朝《调鼎集》又补充道:壳色应“青而发亮”,翻过来“白肚中央有自然红晕”者最肥。

螃蟹激发了无数文人的创作灵感:

上文提到的李白把蟹鳌比作仙药:“蟹螯即金液,糟丘是蓬莱,且须饮美酒,乘月醉高台。”

苏轼诗里提到:“溪边石蟹小如钱,喜见轮囷赤玉盘。半壳含黄宜点酒,两螯斫雪劝加餐。”

“蟹痴”李渔每年从螃蟹上市开始,就存钱准备买蟹,称此为“买命钱”。他嗜蟹如命,甚至说“螃蟹终身一日皆不能忘之……无论终身,一日亦不能忘”。

再来看看明末清初的张岱在《陶庵梦忆》中记载的他与朋友组织的“蟹会”——席间每个人能分到六只现煮河蟹,还要配上腊鸭、乳酪、醉蚶等时令菜肴,再用玉壶冰酒和新余杭米饭佐餐,吃完螃蟹要用兰雪茶漱口。整套流程有着严谨的顺序和仪式感——一只螃蟹吃到这里也已经尽了。

看到这里,你会发现,古人吃螃蟹,吃出了礼仪、吃出了诗词、吃出了工艺,也吃出了人情冷暖。

今天我们的“九雌十雄”口诀、“橙姜醋”的搭配、“蒸后再拆”的步骤,全是古人一次次试错后留给我们的“礼物”。

金秋正好,持螯把盏,我们不妨也效仿古人,拆蟹食肉,美美地吃上一顿吧~