【产学研视点】为什么经典都无法超越?从八大红色经典看艺术不朽的密码

在新中国文艺史上,现代样板戏京剧《智取威虎山》《海港》《红灯记》《沙家浜》《奇袭白虎团》,芭蕾舞剧《红色娘子军》《白毛女》,交响音乐《沙家浜》这八大剧目,早已超越艺术作品本身的范畴,成为一代人的集体记忆,更成为后世难以企及的艺术高峰。有人疑惑,当代创作技术更先进、资源更充沛,为何这些经典始终无法被超越?答案藏在经典诞生的时代土壤、创作初心与艺术特质之中,藏在它们与民族精神的深层联结里。

一、时代精神的精准锚定:经典是历史的精神镜像

经典的核心生命力,在于精准捕捉并升华特定时代的精神内核。八大红色经典诞生于新中国成立后,彼时国家正处于百废待兴的建设时期,民族凝聚力空前高涨,“奋斗”“忠诚”“正义”“家国情怀”成为全社会的精神共识。这些作品并非凭空创作,而是将时代的精神诉求转化为具体的艺术形象,让观众在剧情中看到自己的信念与追求。

与历史进程同频共振

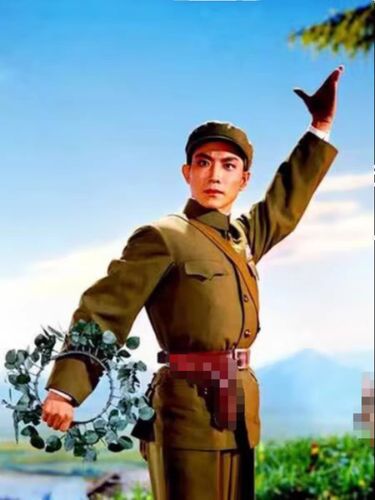

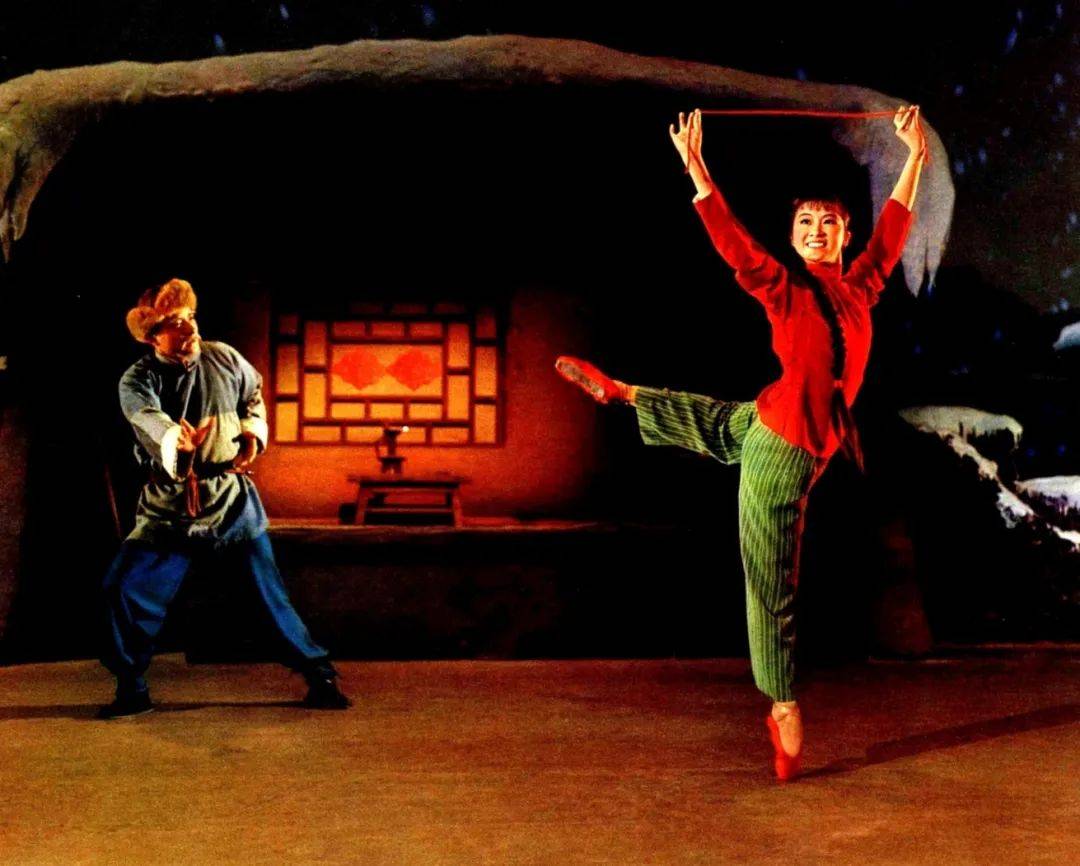

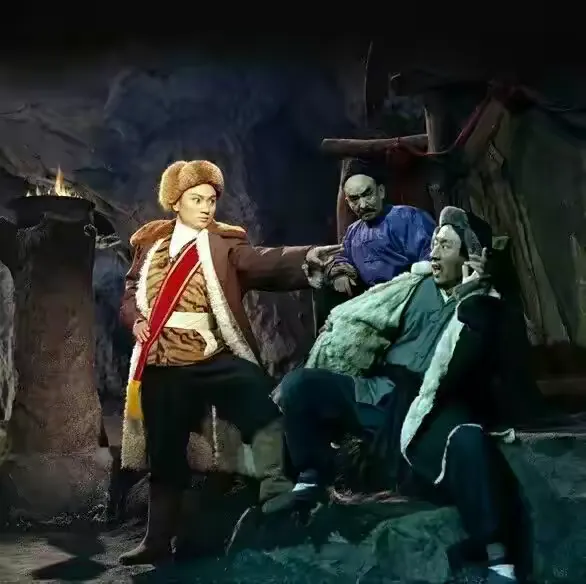

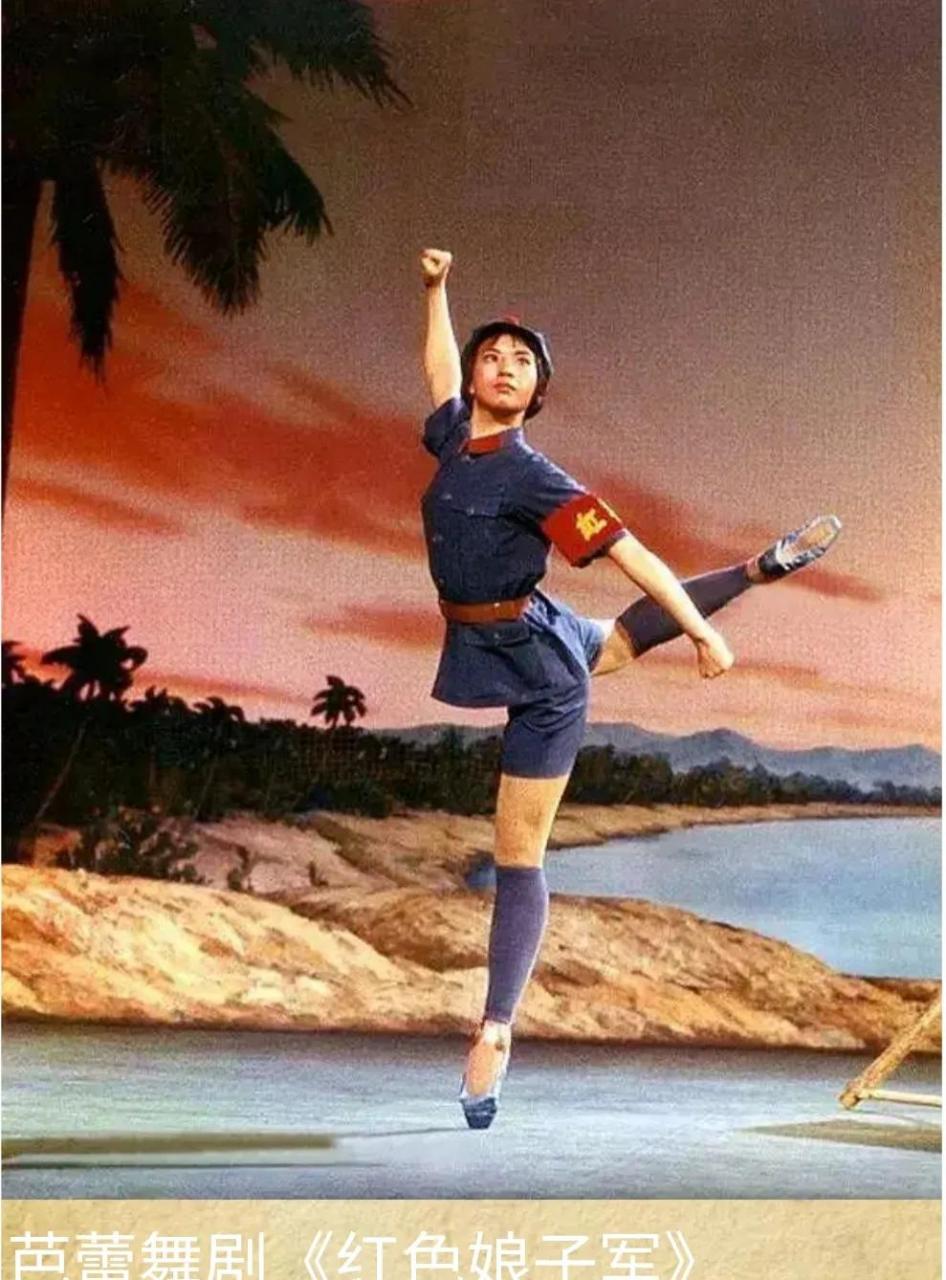

八大经典的题材均源于真实历史或时代典型。《智取威虎山》改编自东北剿匪的真实事迹,杨子荣“明知山有虎,偏向虎山行”的勇气,呼应了新中国成立初期肃清残余势力、巩固政权的时代需求;《红色娘子军》以海南琼崖纵队女子特务连的故事为蓝本,吴琼花从奴隶到革命战士的蜕变,折射出女性解放与阶级觉醒的历史进程;《海港》聚焦建国初期外贸港口的建设,方海珍“为国家分忧愁”的坚守,契合了全国人民投身国家建设的热情。

这些作品不回避时代课题,也不渲染虚假繁荣,而是将时代的矛盾、奋斗与希望浓缩于舞台。它们不是对历史的简单复刻,而是提炼出历史中的精神力量,让作品与时代形成“共生”关系——时代赋予作品生命力,作品又反过来凝聚时代精神。这种与历史进程的深度绑定,让经典成为时代的“精神镜像”,后世作品若脱离特定的时代语境,仅靠模仿题材,自然无法复刻这份精神共鸣。

回应大众的精神渴求

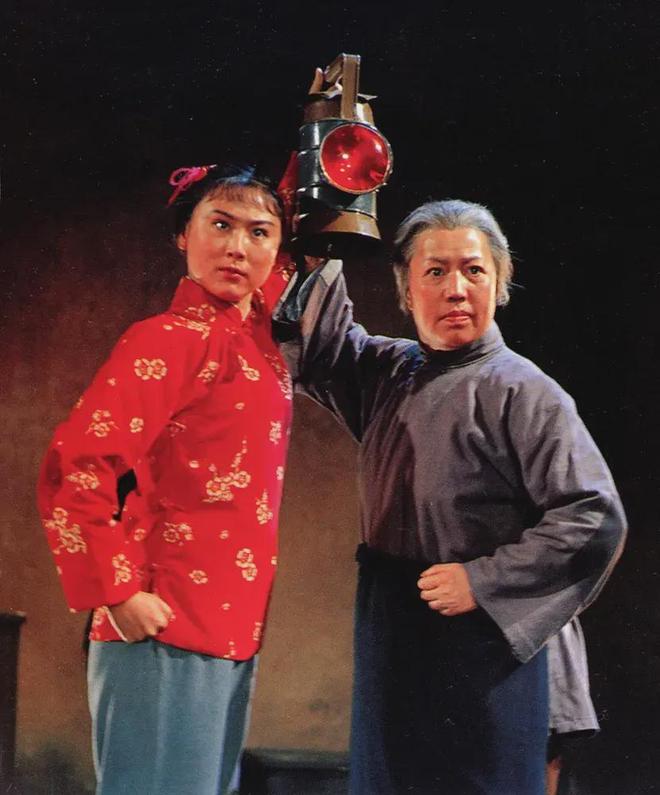

新中国成立初期,民众对“光明”“正义”“集体荣誉”有着强烈的精神渴求,八大经典恰好精准回应了这种需求。《红灯记》中李玉和一家“祖孙三代不寻常”,为传递密电码舍生取义,诠释了“忠诚”的重量;《沙家浜》里阿庆嫂与新四军“军民鱼水情”,展现了集体力量的伟大;《奇袭白虎团》中严伟才带领尖刀班深入敌营,彰显了保家卫国的决心。

这些作品中的英雄形象,没有“完美到不真实”的悬浮感,而是带着普通人的情感温度。李玉和临刑前对母亲的牵挂、吴琼花对压迫者的仇恨、阿庆嫂面对敌人的机智从容,都是民众情感的集中表达。当观众在舞台上看到自己的情感与信念被具象化,作品便不再是单纯的艺术表演,而是成为精神寄托。当代创作若仅追求“流量”“猎奇”,忽视大众深层的精神需求,自然难以触及经典的高度。

二、艺术创作的极致匠心:把每一个细节磨成精品

八大红色经典的“无法超越”,更源于创作团队近乎严苛的艺术匠心。当时的创作没有“快餐化”思维,没有“流量至上”的浮躁,创作者们以“十年磨一剑”的态度打磨作品,从剧本台词到唱腔设计,从舞蹈动作到舞台布景,每一个细节都追求“精准”与“极致”,这种匠心造就了作品的艺术质感。

京剧程式的创造性转化

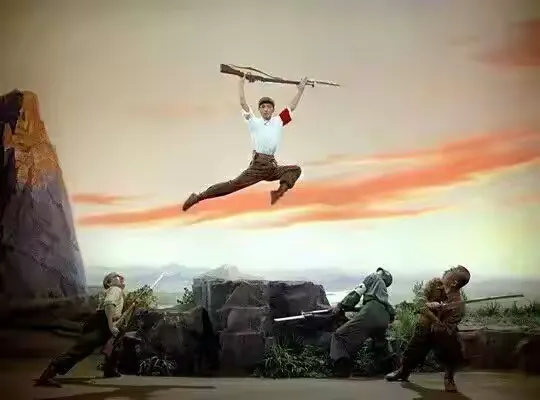

五大京剧样板戏在坚守京剧艺术本质的基础上,完成了程式化表演的创造性转化,让传统艺术与现代题材完美融合。《智取威虎山》中杨子荣“打虎上山”的片段,是京剧武生程式与现代英雄形象结合的典范——创作者保留了京剧“毯子功”“把子功”的核心技巧,却摒弃了传统戏中过于繁琐的程式套路,杨子荣的身段既展现出武生的刚劲有力,又凸显出革命英雄的豪迈气概,没有一丝多余动作。

唱腔设计更是精益求精。《红灯记》中李玉和的“临行喝妈一碗酒”,采用京剧老生的唱腔基调,却融入了激昂的旋律,“酒热血涌心头”的唱词与拖腔结合,将人物的悲壮与坚定表现得淋漓尽致;《沙家浜》中阿庆嫂的“垒起七星灶”,以京剧花旦的唱腔为基础,加入生活化的语气,既保留了京剧的韵味,又让角色更贴近民众。

创作团队为了一个唱腔、一个身段,往往反复打磨数月。演员们既要扎实掌握京剧传统功底,又要深入体验角色的精神世界,这种“传统与现代”的深度融合,让京剧样板戏既“姓京”又“姓新”,既满足了老戏迷的审美需求,又吸引了年轻观众,这种艺术创新的难度,后世鲜有作品能及。

芭蕾舞的民族化突破

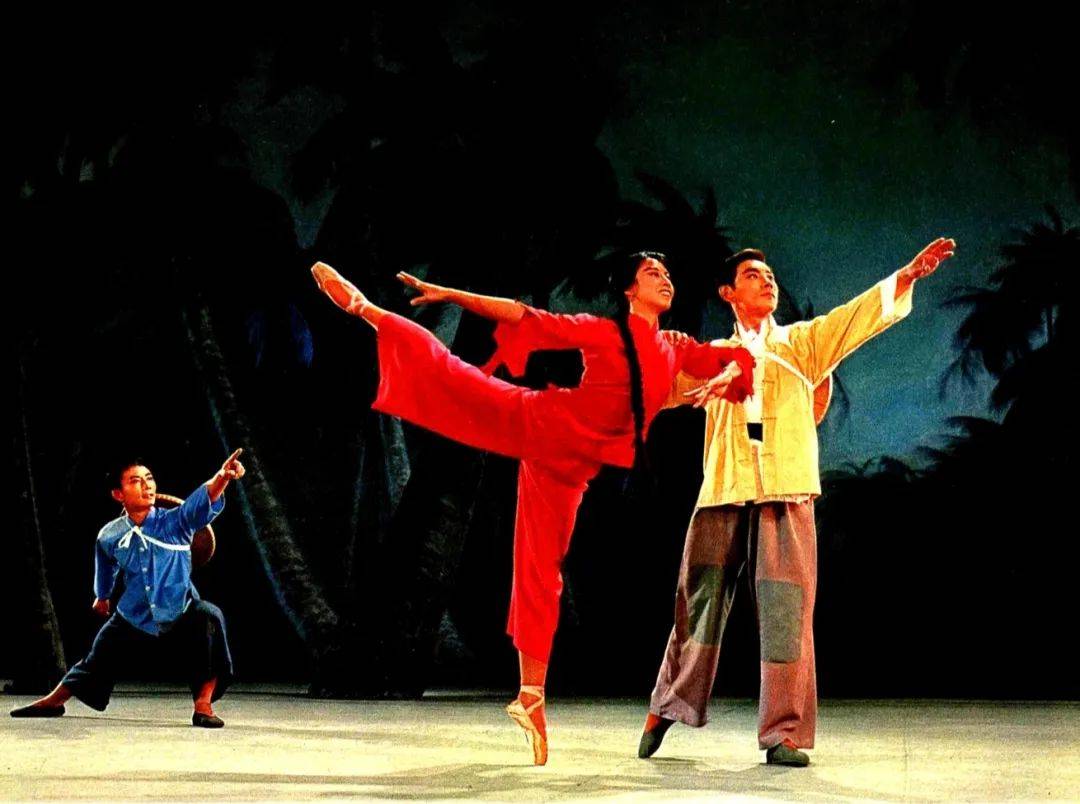

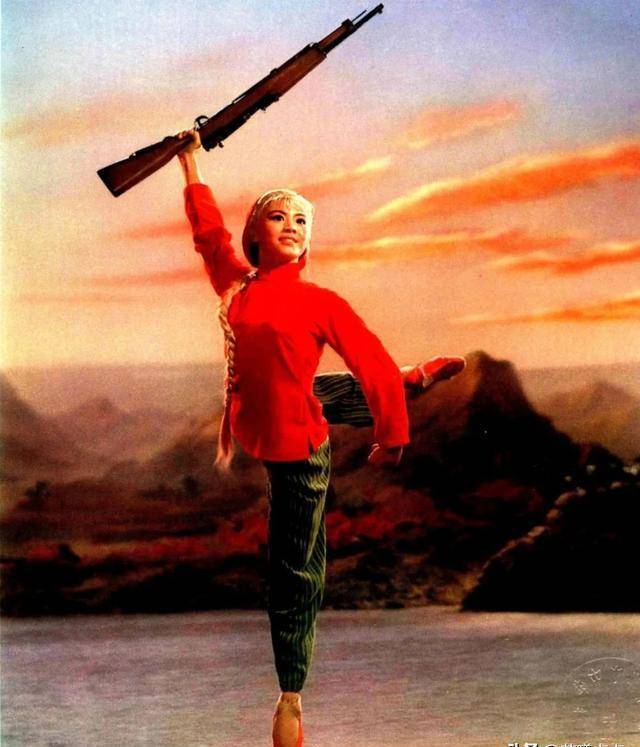

《红色娘子军》《白毛女》两大芭蕾舞剧,打破了西方芭蕾舞“王子与公主”的传统叙事,完成了芭蕾舞的民族化革命,这是世界芭蕾艺术史上的重要突破。西方芭蕾舞以优雅、柔美为主要特质,而中国创作者却将其与中国革命题材结合,赋予芭蕾舞“刚劲”“昂扬”的新气质。

《红色娘子军》中吴琼花的舞蹈设计,是民族化突破的核心。创作者保留了芭蕾舞足尖舞的技巧,却融入了中国民间舞蹈的动作元素——吴琼花反抗南霸天时的“劈叉”“踢腿”,既有芭蕾舞的舒展,又有中国武术的刚劲;“常青指路”片段中,集体舞的编排借鉴了中国民间舞的队形变化,让芭蕾舞从“个人炫技”转向“集体叙事”,凸显了革命集体的力量。

《白毛女》通过舞蹈语言展现人物的情感蜕变。喜儿在黄家遭受压迫时,舞蹈动作蜷缩、压抑,足尖舞的技巧被用来表现她的脆弱与无助;成为“白毛女”后,动作变得舒展、刚劲,“剑舞”的融入展现她的反抗精神。这种“以芭蕾为形,以民族精神为魂”的创作,让西方艺术形式在中国落地生根,形成了独特的艺术风格,后世改编若仅追求技巧复刻,必然失去灵魂。

交响乐的叙事革新

交响音乐《沙家浜》是中国交响乐发展的里程碑,它打破了西方交响乐“纯器乐叙事”的传统,将京剧唱腔与交响乐结合,实现了“器乐与人声的共生”,让交响乐成为讲述中国故事的载体。作品以《沙家浜》的剧情为线索,分为“序曲”“军民鱼水情”“敌寇入侵”“智斗”等段落,每个段落都有明确的叙事主题。

创作者巧妙地将京剧的“西皮”“二黄”唱腔转化为交响乐的旋律动机。“智斗”段落中,阿庆嫂、胡传魁、刁德一的京剧唱腔与管弦乐交织,弦乐的紧张节奏衬托出三人的心理博弈,铜管乐的厚重则凸显出矛盾的尖锐,让听众仅通过音乐就能清晰感知剧情发展。这种“叙事性交响乐”的创新,既保留了交响乐的宏大质感,又融入了京剧的民族特色,解决了西方交响乐“中国化”的核心难题。

当时的创作团队由作曲家、京剧演员、交响乐团演奏家组成,三方反复磨合,仅“智斗”段落就修改了数十次,只为实现“唱腔与器乐的无缝衔接”。这种跨领域的深度协作与极致打磨,让作品既具备专业的艺术水准,又拥有广泛的群众基础,后世同类创作很难再投入如此大的精力进行细节打磨。

三、价值内核的永恒生命力:跨越时代的精神共鸣

经典之所以能超越时间,核心在于其蕴含的价值内核具有永恒性。八大红色经典所倡导的“忠诚”“正义”“勇气”“家国情怀”“集体主义”,不是特定时代的“专属品”,而是人类共同追求的精神品质,这种永恒的价值内核,让作品在不同时代都能引发观众的共鸣。

家国情怀的永恒共鸣

家国情怀是八大经典最核心的价值内核,也是中华民族的精神基因。《智取威虎山》中杨子荣为“解放东北人民”深入匪巢,《奇袭白虎团》中严伟才为“保家卫国”奔赴战场,《海港》中方海珍为“国家外贸事业”坚守岗位,这些角色的行为背后,都是“个人命运与国家命运紧密相连”的信念。

这种家国情怀不是空洞的口号,而是通过具体的细节展现。李玉和传递密电码时,没有喊“为了国家”的豪言壮语,而是用“妈,您要挺住”的叮嘱,将对母亲的爱与对国家的忠诚结合;阿庆嫂掩护新四军,不是靠“超能力”,而是靠“与群众的紧密联系”,用生活化的智慧完成任务。这种“大情怀”与“小细节”的结合,让家国情怀变得真实可感,无论时代如何变化,观众都能从这些细节中感受到家国情怀的重量。

当代社会,从抗疫一线的医护人员到脱贫攻坚的驻村干部,从守卫边疆的军人到投身科技攻关的科研人员,他们身上的“坚守与奉献”,与八大经典中的英雄精神一脉相承。当观众在当代生活中看到这些精神的延续,自然会回头从经典中寻找精神源头,这种跨越时代的呼应,让经典始终保持生命力。

人性光辉的持久照耀

八大经典的英雄形象,不是“神化”的符号,而是充满人性光辉的“普通人”,他们的恐惧、牵挂、成长,让观众产生强烈的情感认同,这种“人性化”的塑造,是作品跨越时代的关键。杨子荣在打虎时也有紧张,李玉和临刑前也会思念母亲,吴琼花在面对敌人时也有过犹豫,这些“不完美”的细节,让英雄形象更贴近生活。

《白毛女》中喜儿的蜕变最具代表性。她最初只是渴望“安稳生活”的农家女,被黄世仁压迫后,从“绝望”到“反抗”,再到成为“为劳苦大众奋斗”的革命战士,她的成长轨迹符合人性的逻辑。观众能从喜儿的遭遇中感受到“压迫与反抗”的人性本能,从她的成长中看到“希望与力量”,这种人性的共鸣,不会因时代变化而消失。

当代创作中,许多英雄形象往往陷入“完美化”的误区,缺乏人性的温度,难以让观众产生共鸣。而八大经典中的英雄,既有着“超越常人”的勇气,又有着“贴近常人”的情感,这种“神性与人性的平衡”,正是其艺术魅力的核心,也是后世难以复制的关键。

集体主义的精神传承

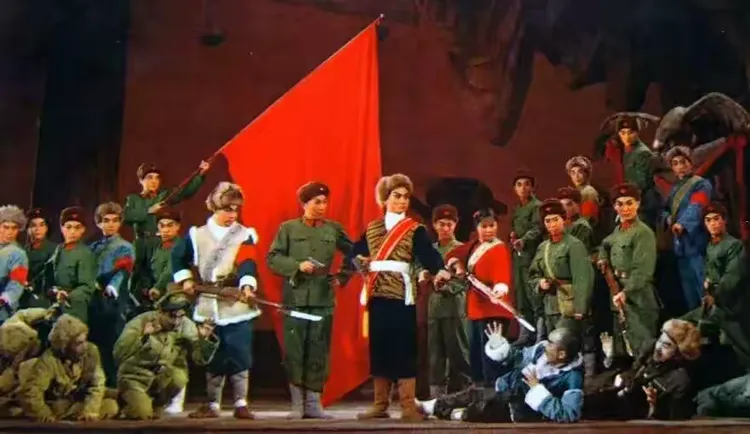

八大经典强调的集体主义精神,不是“否定个人”,而是“个人与集体的共生”,这种价值理念在当代依然具有重要意义。《沙家浜》中,新四军的胜利离不开阿庆嫂的机智、沙奶奶的掩护、群众的支持,每个个体的力量汇聚成集体的洪流;《红色娘子军》中,吴琼花的成长离不开洪常青的指引与战友的帮助,集体的温暖让她从“个人反抗”走向“集体革命”。

这种集体主义精神,与当代社会倡导的“团队协作”“共同体意识”高度契合。无论是科技攻关中的团队合作,还是社会治理中的全民参与,都体现着“集体力量大于个人”的理念。八大经典用艺术的形式,将集体主义精神具象化,让观众在欣赏作品的同时,潜移默化地接受这种价值理念,这种精神传承,让经典在当代依然具有现实意义。

四、传播沉淀的文化基因:从艺术作品到文化符号

八大红色经典的“无法超越”,还在于它们经过长期的传播沉淀,已从“艺术作品”升华为“文化符号”,融入了民族文化的基因之中。这种文化符号的属性,让作品超越了“艺术创作”的范畴,成为民族记忆的一部分,后世作品无论如何优秀,都难以替代其文化地位。

代代相传的集体记忆

八大经典自诞生以来,通过舞台演出、电影改编、广播播放、教材收录等多种形式,渗透到几代人的成长历程中。对于老一辈人来说,他们是“亲历者”,在作品中看到自己的青春与奋斗;对于中年一代来说,他们是“传承者”,通过父母的讲述与学校的教育,了解作品的历史意义;对于年轻一代来说,他们是“共鸣者”,通过新媒体传播,从作品中感受到英雄精神的力量。

这种“代代相传”的传播模式,让八大经典成为跨越年龄的“集体记忆”。当一家人坐在一起讨论《智取威虎山》的剧情,当年轻人在短视频平台模仿《红灯记》的唱腔,作品便不再是孤立的艺术存在,而是成为连接不同代际的文化纽带。这种集体记忆的沉淀,是后世作品难以复制的——当代创作面临海量信息的冲击,很难形成如此广泛且持久的传播效果。

多元演绎的生命力延续

八大经典的文化符号属性,还体现在其“多元演绎”的生命力上。从舞台到电影,从京剧到芭蕾舞,从交响乐到连环画,从传统媒体到新媒体,这些作品以不同的形式不断被重新演绎,却始终保持核心精神不变。电影版《智取威虎山》用现代特效重现“打虎上山”的场景,却保留了杨子荣的英雄本质;短视频平台上,年轻演员用京剧唱腔演绎《红灯记》,让经典以新的形式触达观众。

这种“不变核心,多元形式”的传播,让经典始终保持“鲜活”。每一次新的演绎,都是对经典精神的再诠释,让作品在不同时代都能找到新的传播载体。而这些新演绎之所以能获得认可,本质上是因为它们扎根于经典的核心价值,若脱离经典本身的精神内核,单纯追求形式创新,必然会被观众抛弃。

文化认同的精神纽带

在长期的传播过程中,八大经典已成为中华民族文化认同的精神纽带。当海外华人看到《红色娘子军》的演出,会感受到民族文化的力量;当青少年通过经典了解历史,会建立起对民族的认同感。这些作品所承载的精神,已成为民族文化的一部分,融入到人们的价值观中。

这种文化认同的价值,远远超越了艺术本身。经典不再是“仅供欣赏的作品”,而是“凝聚民族情感的符号”,这种符号意义,让后世创作很难再达到——当代作品若想成为经典,需要具备艺术水准,需要承载起凝聚民族情感、传递文化认同的使命,这需要长期的时间沉淀与广泛的社会认同。

五、结语:经典的“无法超越”,是对后世的启示

八大红色经典的“无法超越”,并非意味着后世创作没有进步,而是这些作品在时代精神、艺术匠心、价值内核与文化沉淀上,达到了难以复制的高度。它们的诞生,是时代需求、创作初心与艺术追求的完美契合——创作者们以“为人民创作”的初心,用极致的匠心打磨作品,将时代精神与永恒价值融入艺术之中,最终让作品成为跨越时间的经典。

后世创作者不必纠结于“超越经典”,而应从经典中汲取启示:艺术创作若想拥有长久生命力,就必须扎根时代土壤,回应大众需求;必须坚守艺术匠心,打磨每一个细节;必须传递永恒价值,引发情感共鸣。当创作回归“以人为本”“以精神为魂”的本质,或许就能诞生属于这个时代的新经典。

对于观众来说,经典的“无法超越”并非遗憾,而是幸运——这些作品为我们留下了宝贵的艺术财富与精神遗产,它们将永远提醒我们:真正的艺术,必然是时代的镜子、精神的灯塔,必然能跨越时间,照亮后人前行的道路。