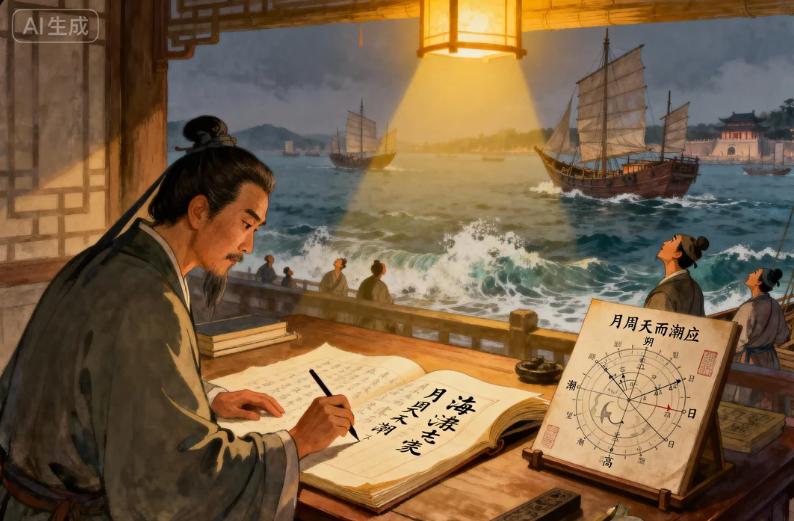

潮涌圭表,笔绘沧溟。大历六年(771年)的明州(今浙江宁波)海岸,晨雾还未散尽,五十三岁的窦叔蒙已蹲在礁石上。他身着粗布短褐,裤脚卷至膝盖,沾着咸湿的海泥;手中握着一把铜制圭表,圭面上刻着细密的刻度,正随着海浪的起伏,记录着潮头与礁石的距离。身旁摊开的木简上,早已写满密密麻麻的数字——“朔日寅时潮高六尺,卯时潮落三尺”,每一笔都透着严谨;远处,明州港的商船正待潮起扬帆,船工们的号子混着海浪声,成了他观测时最鲜活的背景音,也让这清冷的海岸,多了几分人间烟火气。

窦叔蒙的一生,如一部浸着海水的观测手记,以执着为笔,以精密为墨,以海岸为纸,在盛唐的海洋探索史上,既用《海涛志》揭开了“潮汐随月动”的科学密码,更以“十年磨一剑”的坚守,证明了大唐科技不止于诗赋书画,更藏着对天地规律的深刻洞察。他并非出身名门,只是明州当地一位普通学者,却因明州“港通四海,商聚八方”的地理特质,与潮汐结下不解之缘。明州作为唐代东南沿海的重要港口,“商船往来于日本、高丽、南洋,皆待潮而发”(《新唐书·地理志》),但彼时船工们只能靠“经验观潮”,常有因潮汐预判失误导致船只触礁的事故。窦叔蒙见此情景,便立志“测潮汐之律,为舟人指路”。从此,无论风雨寒暑,他每日都会准时出现在海岸:潮起时,用圭表测浪高、记时辰;潮落时,观海底礁石、算退潮速度;遇朔日、望日(农历初一、十五),更是通宵观测,记录“大潮”与“小潮”的变化。十年间,他积累了数千组数据,终于在大历六年,完成了中国第一部海洋潮汐学专著——《海涛志》(又称《海峤志》)。

《海涛志》的智慧,在于它用“中国式观测”破解了潮汐的科学规律,开创了古代海洋科学的先河。书中明确提出“月周天而潮应”的核心观点,指出潮汐的涨落与月亮的运行周期密切相关:“月亮绕地球一周,潮汐便会相应变化;一朔一夜(一个农历日),潮水各涨落两次”,这与《全唐文》收录其言“一朔一夜,潮各再至”的记载完全吻合。他还创造性地绘制了“潮汐表”,将一个月内的潮汐变化分为“大潮”“中潮”“小潮”,标注出每日涨潮、落潮的精确时辰,甚至能推算出“冬至、夏至”等节气时的潮汐特殊变化。这种精密的观测,远超当时世界其他地区的水平——比欧洲最早的潮汐表(13世纪英国伦敦潮汐表)早了五百多年。明州船工们依据《海涛志》的指引,“待潮出港,顺潮归航”,触礁事故大幅减少,《鄞县志》载当时明州港“舟楫安行,商货云集,岁入倍于往昔”。窦叔蒙虽默默无闻,未入正史列传,但其著作却通过船工、商人的传播,影响了东南沿海数百年的航运史。

更难得的是,他的探索精神里,藏着“敬畏自然、利用自然”的东方智慧。不同于西方早期“潮汐为神怒”的迷信认知,窦叔蒙始终以“客观观测”为基础,既不夸大潮汐的“神秘性”,也不忽视其“规律性”,而是主张“顺潮而为,而非逆潮而行”。这种理念,不仅体现在他对潮汐的研究中,更成了后世中国人与海洋相处的核心准则——从唐代的海上丝路,到宋代的泉州港繁华,再到明代的郑和下西洋,背后都藏着“观天测海、顺势而为”的科学态度。

千年后的今天,当我们在宁波舟山港看到现代化的潮汐观测站用卫星、雷达精准预测潮汐,在“深海探测”工程中用载人潜水器探索海底奥秘,在“海洋强国”战略下推进港口建设、远洋渔业发展时,仍能清晰触摸到窦叔蒙“潮汐测天时”的精神脉络。他留下的,从来不止一部《海涛志》,更是一种“于细微处探规律、于平凡中求真理”的探索精神——这种精神,在当代建设海洋强国的征程中,愈发闪耀着时代光芒。

如今,我们的海洋科学家如窦叔蒙般“执着观测”,用自主研发的海洋监测设备,获取全球海洋数据;我们的港口建设者依据精准的潮汐预报,建设深水良港,让中国港口吞吐量连续多年位居世界第一;我们的远洋船队借助潮汐规律,优化航线,让“中国制造”通过海上丝路运往全球——这些实践,都是对窦叔蒙探索精神的传承,也是中国式现代化“人与自然和谐共生”理念在海洋领域的生动体现。明州的海浪仍在拍打礁石,窦叔蒙的铜制圭表虽已湮没在历史尘埃里,但他“潮汐测天时”的精神,却如海上的灯塔,永远指引着中国人探索海洋的方向。它提醒我们:海洋强国的建设,既要靠先进的科技装备,更要靠“脚踏实地、精益求精”的探索精神;而中华民族与海洋的故事,也将在这种精神的滋养下,继续书写新的篇章。