灌区作为农业生产的核心基础设施,其运行效率与管理质量直接关联国家粮食安全和水资源可持续利用。在信息技术飞速发展的背景下,灌区信息化系统已成为优化水资源配置、提升灌溉管理精准度的核心支撑,推动传统灌区向现代化、智能化方向转型。这套系统通过整合监测、传输、分析、应用等多个环节,构建起覆盖灌溉全过程的数字化管理体系,为灌区管理决策提供科学依据,为农业可持续发展注入持久动力。

精准采集与高效传输:系统运行的核心支撑

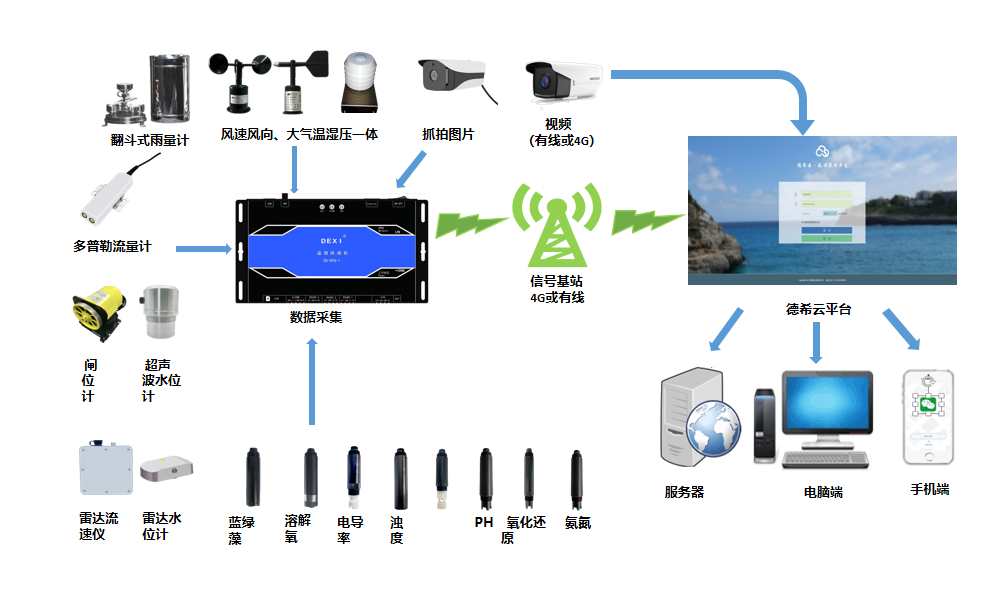

数据的精准采集与高效传输是灌区信息化系统的基础,其完善程度直接决定系统运行效能。水利工程技术人员结合灌区地形地貌、作物类型和水利工程分布特点,构建点面结合的监测网络以保障数据采集的全面性。在渠系关键节点,多普勒超声波流量计、雷达流量计、超声波水位计等设备被合理布设,实时记录水流速度与水位变化,这些数据传输至数据中心后为水量调度提供直接依据。在田间区域,土壤墒情传感器深入不同土层,采集土壤含水量、温度等关键信息,直观反映作物需水状况。分散在灌区各处的监测设备产生的海量数据,通过无线通信技术实时传输至数据处理中心,经初步整合后转化为管理人员可直接参考的基础数据,为后续分析应用奠定基础。

数据处理与分析:释放系统实用价值

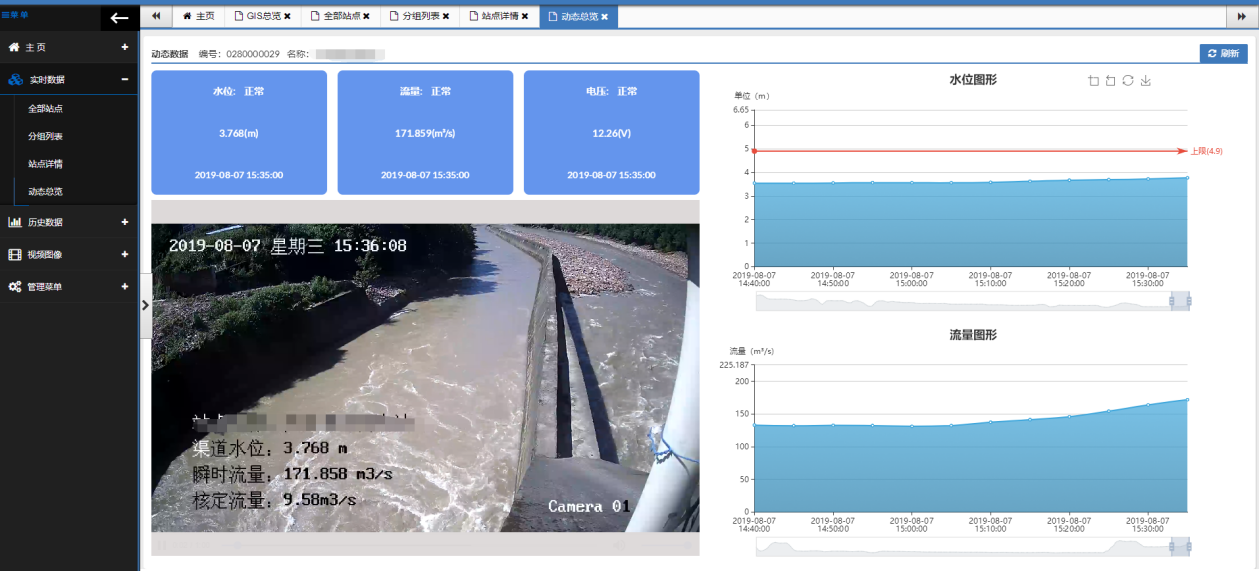

数据处理与分析技术的深度融入,让灌区信息化系统的实用价值得到充分释放。原始监测数据往往包含噪声和冗余信息,研究人员通过滤波、校准等预处理步骤剔除无效信息,使数据质量得到提升。水文模型在这一过程中发挥关键作用,相关科研团队将监测数据与历史水文数据、气象预报信息相结合,模拟不同灌溉方案下的水资源分配效果,提前预判可能出现的旱情或涝情。通过分析土壤墒情数据与作物生长阶段的对应关系,技术人员确定最佳灌溉时间和灌水量,避免水资源浪费。数据可视化技术的应用则让复杂的监测结果以动态图表、三维模型等形式呈现,管理人员能够快速把握灌区整体运行状态,为决策提供直观支撑。

管理模式转型:从经验驱动到数据驱动

灌区信息化系统的推广应用,推动灌区管理模式发生根本性转变。传统灌区管理依赖人工巡检和经验判断,管理效率低下且响应滞后。信息化系统建立后,管理人员通过远程终端实时监控灌区各环节运行情况,发现异常时及时发出预警并采取应对措施。某大型灌区引入信息化系统后,渠道渗漏点被实时监测,维修响应时间缩短近 50%,年节约水量超百万立方米。在水资源调度方面,基于监测数据的动态调度机制根据作物需水、气象条件等因素灵活调整供水量,实现按需供水,既保障作物生长需求,又提升水资源利用效率。这种管理模式的转变,让灌区管理从被动应对转向主动预判,从经验驱动转向数据驱动,管理的精准度和实效性显著提升。

现存挑战与未来演进方向

当前灌区信息化系统建设与应用仍面临诸多现实挑战。基层水利管理部门发现,部分偏远灌区受资金和技术条件限制,监测设备覆盖率较低,数据采集的完整性和及时性难以保障。不同灌区在建设信息化系统时缺乏统一标准,数据格式各异,跨区域数据共享和协同管理面临较大阻力。监测数据的安全防护工作也有待加强,数据泄露或篡改可能影响灌区正常运行。针对这些问题,相关部门正推动监测技术标准化建设,科研机构被鼓励开展低成本、易维护的监测设备研发,数据安全体系构建工作同步推进。

随着物联网、大数据、人工智能等技术的持续发展,灌区信息化系统正朝着更智能、更精准的方向演进。行业专家预测,未来监测设备将向小型化、智能化方向发展,自我诊断和故障修复功能的融入将大幅降低维护成本。数据分析模型将进一步完善,机器学习算法的深度应用使灌溉效果的精准预测和动态优化成为可能。跨区域监测网络的互联互通将逐步实现,流域级水资源统一调度有望成为现实,为农业节水减排、绿色发展提供有力支撑。

灌区信息化系统是现代农业发展的必然选择,其在提升水资源利用效率、保障粮食生产安全等方面的作用日益突出。通过持续的技术创新和实践探索,不断完善系统功能,解决现存问题,将推动灌区管理实现质的飞跃,为农业现代化进程注入强大动力。