文丨钱金生、卢国军

清晨七点半的厦门光亮骨科医院,走廊仍裹着初醒的静谧。72岁的院长郑光亮已换上挺括的白大褂,稳稳坐在诊室那张相伴多年的木桌前。桌角摊开着本封皮磨得发毛的笔记本,内页夹着两张泛黄的感谢信——那是岁月沉淀的温柔印记。他指尖轻轻抚过页间密密麻麻的字迹,这样的清晨,他已默默坚守了整整五十个春秋。

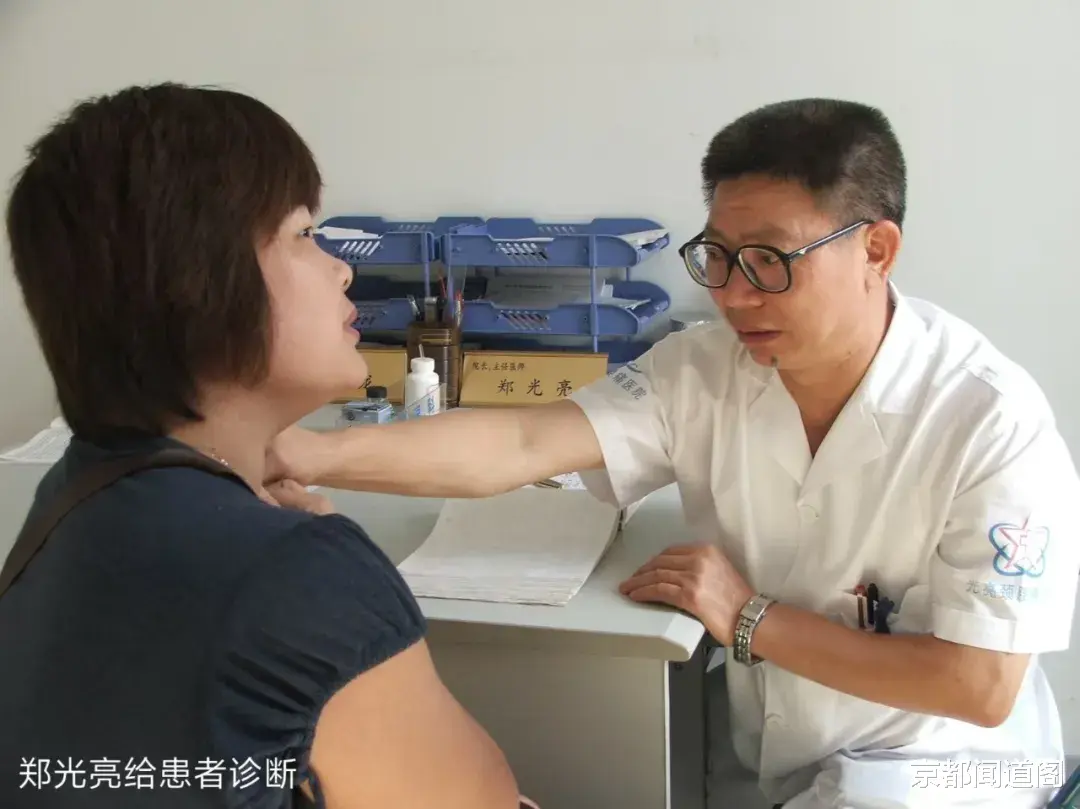

从1974年穿上军装,成为中国人民解放军一名卫生兵,到如今被患者亲切唤作“颈腰腿痛克星”“活菩萨”,郑光亮的人生轨迹里,始终绕不开“救死扶伤”这四个沉甸甸的字。近日,我们走进这间飘着淡淡药香的诊室,听他细数半世纪行医路上的温度与执着。

童年遗憾:埋下“救人”的初心种子“选择当医生,其实是童年的遗憾推着我往前走。”谈及行医的起点,郑光亮指尖轻叩桌前的旧笔记本,目光沉静又深远。2岁失怙,6岁时母亲改嫁,13岁那年,他更眼睁睁看着奶奶被病痛啃噬得骨瘦如柴,却连一杯能稍稍缓解痛苦的温水都递不到她手边。“那时候我就想,要是我会治病,是不是就能留住他们了?”

这份执念,成了他童年最坚定的方向。田埂间,他总跟着老中医蹲守辨认草药,把每株草的形态、药性一笔一画记在零碎纸条上;借来的医书太过珍贵,生怕折损书页,他便就着煤油灯的微光,熬夜抄录在作业本背面。“那时候不懂什么是医德,只有一个朴素的想法——以后能帮人减轻痛苦,能让人好好活着。”这颗埋在心底的“救人”种子,在岁月里悄悄扎根,最终长成了他五十年行医路的坚实根基。

1974年,郑光亮光荣穿上军装,成为中国人民解放军的一名卫生兵。军营里,他第一次系统性接触医学知识,也第一次真切掂出“救人”二字的千钧分量——战友训练扭伤腰,他用刚学的推拿手法,一点点揉开僵硬的肌肉;驻地老乡突发腹痛,他背着沉甸甸的药箱,翻山越岭上门问诊。

凭着一股不服输的韧劲与执着,他从普通卫生兵一步步进阶,成功考入解放军福州医学学校;1983年毕业后,他扎根部队基层医疗,把学到的知识全用在为官兵看病上。1993年,他调入原解放军鼓浪屿陆军疗养院门诊部,还入选原南京军区“181”工程跨世纪人才班,获评“优秀中青年科技人才”。他主持研究的“超重量牵引下顶晃法治疗颈椎间盘突出症”,更拿下原南京军区科技成果四等奖。

“军装在身时,只觉肩上扛的是责任;脱了军装才懂,这份责任早刻进了血脉里。”郑光亮的声音里带着军人特有的沉稳,“军旅生涯教我的不只是医术,更是‘不推诿、不放弃’的医者本分——后来我创办医院、做公益,靠的全是这份本分。”

郑光亮的诊室里,整齐摞着十几本厚重的笔记本。最厚的那本纸页已浸成深黄,封面上用钢笔写的“行医日记・1975-2025”字迹虽淡,却透着沉甸甸的分量。“这是我五十年的‘患者档案’,算下来足有180万字。”他轻轻翻开一页,字迹工整清晰,记录得格外细致:“1985年,搬运工老李,腰椎间盘突出压迫神经卧床半月,连翻身都要家人搀扶,用‘刀中刀疗法’施治一周后,竟能扶着墙慢慢挪步……”另一页写着:“1998年,某企业负责人,腰痛伴左下肢放射痛3年,连直立行走都做不到,诊断为腰椎间盘突出症,用‘六位一体’疗法治疗后,病人奇迹般康复,能正常上班了。”

每一个名字背后,都藏着患者曾承受的煎熬;每一段记录的末尾,都写满他对后续康复的牵挂。“记这些不只是为了复盘医术,更怕忘了他们当初有多难。”郑光亮常对年轻医生说,“只有真的体会过患者的痛,诊疗时才能多一分细心,少一分疏忽。”

这份“细心”,源于多年前他在北京协和医院的一次触动。那时他带女儿看病,在走廊里遇见一位来自安徽的父亲——对方凌晨四点半就来排队,却还是没挂上号。那位父亲攥着医生的衣袖,声音裹着哭腔哀求:“加多少钱都行,您救救我的孩子!”郑光亮的眼眶瞬间湿润,他转身对女儿说:“以后要是爸爸能治这种病,哪怕半夜十二点,只要孩子来,我都给看。”

如今,厦门光亮骨科医院立下一条铁规:70岁以上老人、特困户、残疾人与军人免挂号费,治疗费直降两成;退役军人优先就诊,立功军人及烈属的骨科检查则全免费。

“郑院长,我这颈椎又有点不得劲,还是想让您给看看。”采访间隙,一位穿深色外套的男士熟稔地走进诊室。他叫郑朝阳,是郑光亮的“患者朋友”——两人的缘分,竟始于一场意外的车辆剐蹭。

几年前,郑光亮上班途中不慎与郑朝阳的车发生轻微刮蹭。他抬腕扫了眼表,额头急得沁出细汗:“诊室还有好多患者等着,可不能让他们急等。”说着便留下名片,再三承诺:“后续赔偿的事尽管找我,我绝不推脱。”令人意外的是,一周后郑朝阳没来谈赔偿,反而拿着病历本找来了:“我腰椎间盘突出在马来西亚治了三年都没好,听说您医术好,想请您试试。”

郑光亮为他制定了微创手术方案,不到两个月,困扰郑朝阳多年的腰痛就明显缓解。后来郑朝阳颈椎不适,第一个想到的还是他。如今,两人时常约着喝茶聊天,“早不是医患关系了,就是老朋友”。

这样的故事,在郑光亮的行医路上还有很多。鼓浪屿一位居民凌晨一点打来电话,说孩子手肘疼得直哭,他抓起白大褂就往医院奔,连鞋都没来得及穿稳——检查后发现是桡骨小头半脱位,他轻轻一旋,孩子的哭声瞬间停了。“现在好多患者跟着我二十多年了,说‘您走到哪,我们就跟到哪’。”郑光亮笑着说,“他们不是我的‘粉丝’,是把我当成家人、当成朋友了。”

采访当天,几位从龙岩、漳州、泉州赶来的患者,尽管疼得直不起腰,却紧紧攥着病历本说“找郑院长就放心”。“这份信任,比任何荣誉都珍贵。”郑光亮的语气里满是感慨,“五十年行医,累是真的——每天上午接诊、下午做手术,时常忙得顾不上吃饭;但看着患者从‘扶着走进来’到‘笑着走出去’,那种快乐、那种欣慰,是任何东西都替代不了的。”

“我曾是一名军医,扶弱助残、敬老优军,是我办医院时就立下的规矩。”谈及公益,郑光亮脊背挺拔如初。在他心中,军人保家卫国常落下腰伤、关节痛等“职业病”,“我们守护他们的健康,是分内之事,更是医者责任——这是军人的担当,也是医者的本分。”

从军营军医到医坛公益践行者,他始终以“为人民服务”的军人本色,将健康守护与社会回馈融入行动:

2018年12月8日,为感恩厦门、回馈社会,庆祝改革开放四十周年,厦门退役军官志愿服务大队组织百余名曾服役于解放军部队医院的临床专家,在厦门五一文化广场举办“百名军医义诊”活动。郑光亮作为本次义诊活动的副总指挥,与团队现场为约3200人提供健康咨询,及血压血糖测量、血脂和骨密度检测等服务;

牵头推进“个十百千”公益工程:在地方媒体开设骨科健康专栏普及专业知识;免费救治数十名贫困骨病患者,助其重获站立能力;深入社区乡镇举办百场健康讲座;培训1200余名基层医生,让骨痛治疗技术扎根农村——如今漳州、龙岩、三明等地乡镇卫生院的医生,已能运用这些技术为村民诊治,减少患者奔波之苦;

截至目前,20年间累计开展科普讲座近千场,发布科普视频400余集,培训“骨伤疼痛”领域基层医生1200余名;带领医院开展义诊累计惠及200余万人次,捐赠药品价值超300万元,各类公益帮扶总额逾500万元;长期资助多名失学儿童、数十名失能老人,从学费文具到日常关怀,全程细致覆盖;新冠疫情暴发时,第一时间筹集10万元善款,辗转采购口罩、医用帽等物资,亲自送往社区防疫一线。

采访临近结束时,诊室门被轻轻叩响:“郑院长,李大爷该做康复训练了。”他起身致歉,白大褂的衣角随动作轻扬,宛若一面浸着温度的“灵魂旗帜”。从童年“想救人”的朴素愿望,到如今“能救人、救更多人”的使命担当,郑光亮用五十年光阴,一步步践行着“救死扶伤”的誓言。

医院大厅的墙上,“医术是金,医德无价”八个鎏金大字熠熠生辉,格外醒目。这不仅是医院的座右铭,更是郑光亮用半生脚步走出来的生命准则。“从1974年当卫生兵到现在,‘医生’早就不是一份职业了,是刻在骨子里的本能。”他说,“只要我还能坐诊、还能握稳手术刀,就会一直守在这里——守着患者的信任,守着他们的希望,守着我五十年没变过的初心。”

那些被他治愈的患者、被他温暖的家庭,正揣着这束“光亮”,走向更踏实、更无病痛的明天;而郑光亮这五十年行医路,恰似一盏永不熄灭的灯,静静照亮着“医者仁心”最动人的模样。

郑光亮院长简介

郑光亮,厦门光亮骨科医院院长、脊柱科主任,主任医师,厦门退役军官医疗专家队队长。曾任南京军区“181”工程跨世纪人才,文职七级(副厅级)。行医近五十载,深耕颈椎病、腰椎间盘突出症、肩周炎及风湿性疾病诊疗领域,因疗效卓著,被患者亲切称作“颈腰痛克星”“活菩萨”。拥有3项国家专利,主编医学专著7部,发表学术论文70余篇。先后获评“全国杰出复转军人”“福建省医德标兵”“厦门最有人情味医者”“全国退役军人创业光荣榜先进个人”等荣誉称号。

☆ 本文作者简介:钱金生,高级政工师,曾在《解放军报》《厦门日报》等全国报刊发表数百篇,多次荣获军事学术论文奖,并参与编撰《古今中外军队管理》等著作。

原创文章,未经允许不得转载

编辑:易书生