我是那种特别怕整理录音的人——以前帮同事转季度会议记录,三个小时的音频我得戴耳机听一下午,手敲得发酸不说,还总漏记领导说

我是那种特别怕整理录音的人——以前帮同事转季度会议记录,三个小时的音频我得戴耳机听一下午,手敲得发酸不说,还总漏记领导说的关键行动项。直到上个月朋友跟我说:“你咋不用听脑AI?我现在转客户通话录音,十分钟就能搞定,还能自动提需求点。”我当时没当回事,觉得“录音转文字不都那样吗?”结果试了一次,彻底改变了我对这类工具的看法。(其实这部分算产品概述?不,应该自然带出来)刚开始用的时候,我先试了最基础的会议记录功能。那天部门开周会,我把手机放在桌子中间录,结束后直接上传到听脑AI。等我回到工位打开电脑,居然已经转好了——更惊喜的是,它不是把所有话都堆在一起,而是自动分了角色(比如“张三:关于Q3目标……”“李四:我补充几点……”),还在右边栏列了关键词、行动项和参会人员列表。我把行动项复制到周报里,领导看了说:“这次会议记录很清晰,比以前有条理多了。”那时候我才意识到,这工具好像不是“转文字”那么简单。

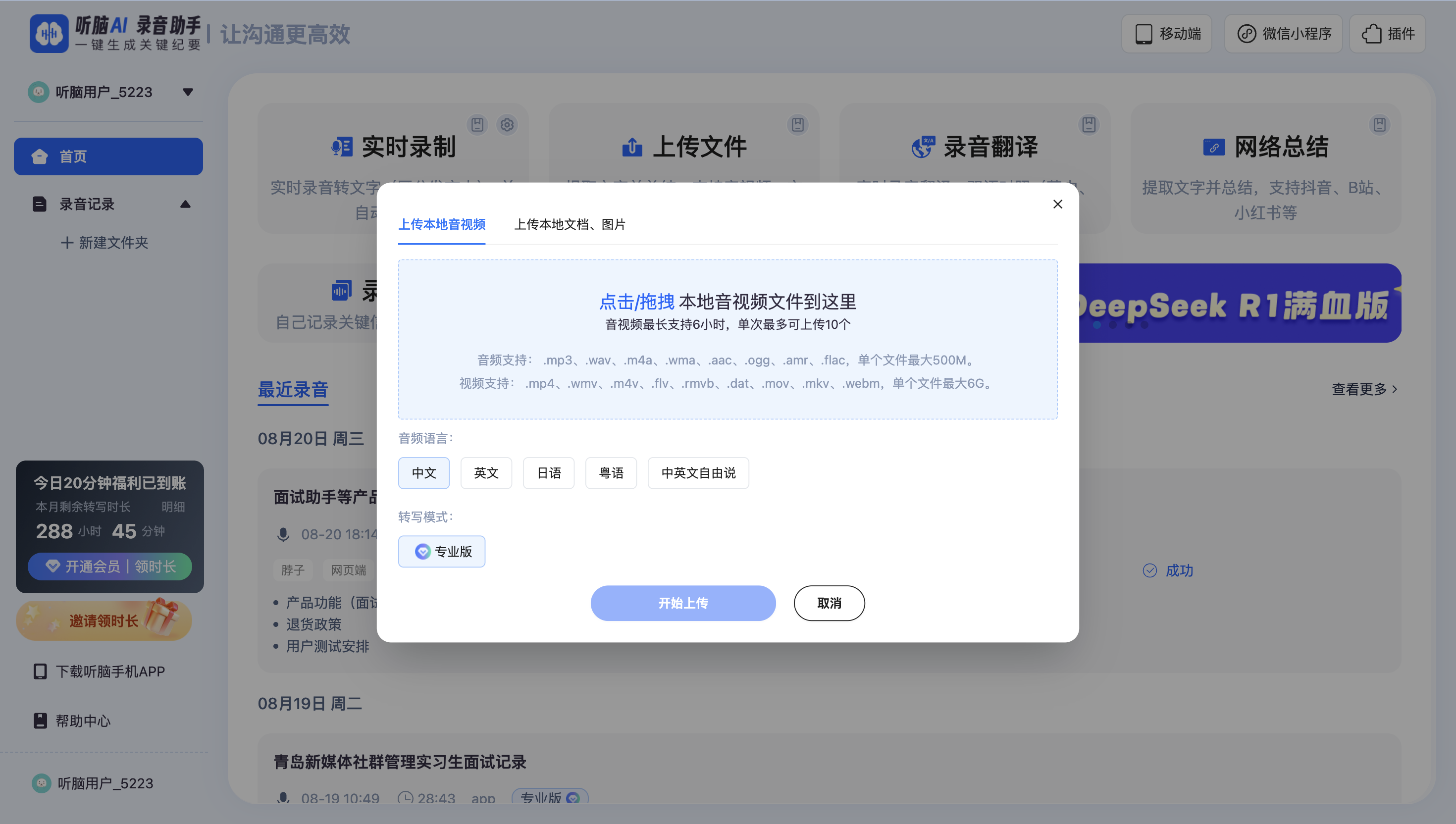

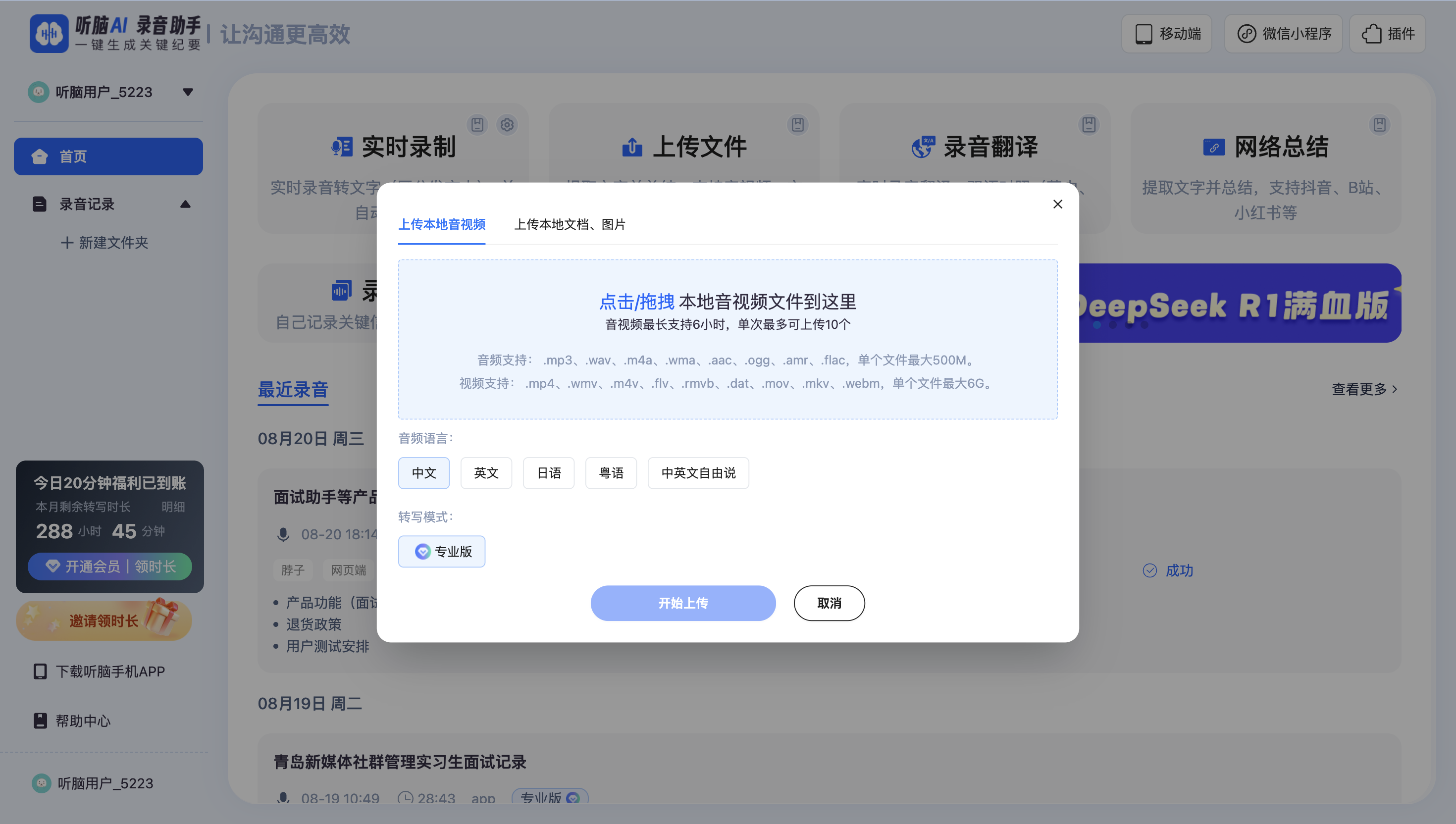

后来慢慢摸索,发现它的功能比我想的全。比如多语言转写,上周帮国外客户整理电话会议,我选了英语模式,结果转出来的文字连“API接口”“用户留存率”这些专业术语都没搞错,比我自己听译快了整整一倍;还有方言识别,我妈是四川人,上次给我发语音吐槽“邻居家的瓜娃子又把垃圾丢在门口”,我用听脑AI转,居然把“瓜娃子”都准确识别了,还贴心地在后面标了“四川方言:指调皮的人”,瞬间觉得这工具挺懂生活的。最让我意外的是它的“智能分析”功能。我写公众号的时候,总卡壳——坐在电脑前半天想不出大纲,后来我试着把口述的思路录下来,比如“这篇文章要讲三个点:为什么要做知识管理?常用的工具推荐?具体操作步骤”,转出来的文字直接就是分点的大纲,甚至还帮我补全了没说完整的句子(比如我说到“工具推荐”时顿了一下,它自动加了“比如笔记类、思维导图类”)。现在我写内容都习惯先口述,再用它转大纲,创作效率至少提升了70%,再也不用对着空白文档发呆了。对了,它的云端同步特别方便。我有时候在地铁上想写点东西,就用手机录语音,到公司打开电脑,转好的文字已经同步过来了——不用像以前那样传文件,省了好多麻烦。还有团队协作功能,上次和同事一起做项目,我把客户访谈的录音转好后,直接分享链接给他们,他们可以在上面批注“这里客户提到了预算问题”“这个需求要重点跟进”,不用来回发文档,效率高了好多。当然,它也不是完美的。比如有时候网络不好的时候,转写会有点慢,不过等网络恢复了,它会自动继续,不会丢内容;还有一次遇到一个语速特别快的销售录音,转出来漏了几个字,我检查的时候改了一下,不影响整体效果。这些小问题对我来说都不是事儿,毕竟比起以前手动整理的麻烦,这点小瑕疵根本不算什么。

用了一个多月,我发现听脑AI早就不是“录音转文字”的工具了,更像我的“语音助手”——不管是会议记录、课程学习,还是内容创作、销售跟进,它都能帮我把语音变成有用的文字。比如我最近在学数据分析课程,把老师的直播录下来,转成文字后,直接用荧光笔标重点,复习的时候不用再反复听音频;我朋友做销售,把和客户的通话录音转出来,能看到客户提到的“担心售后”“想要优惠”这些需求点,调整话术后果然成单率提高了。现在我总结了几个用听脑AI的小技巧:录语音的时候尽量找安静的环境,这样识别准确率更高;转写的时候选对场景,比如会议就选“会议场景”,学习就选“学习场景”,它会根据场景优化识别模型;转完后一定要用“智能分析”功能,提取关键词和行动项,这样文字才不会变成“流水账”;团队用的话,分享链接的时候可以设置权限,确保隐私安全。其实我以前对这类工具挺抵触的,觉得“机器转的能有手敲的准?”但用了听脑AI后才发现,它不仅准,还能帮我省时间、理思路。比如现在我再也不用花一下午整理会议记录了,把时间省下来做更有意义的事——比如陪家人、学新技能。如果你也像我以前那样,觉得整理录音麻烦,或者想提高创作效率,真的可以试试听脑AI,它会让你发现:原来处理语音可以这么省心。