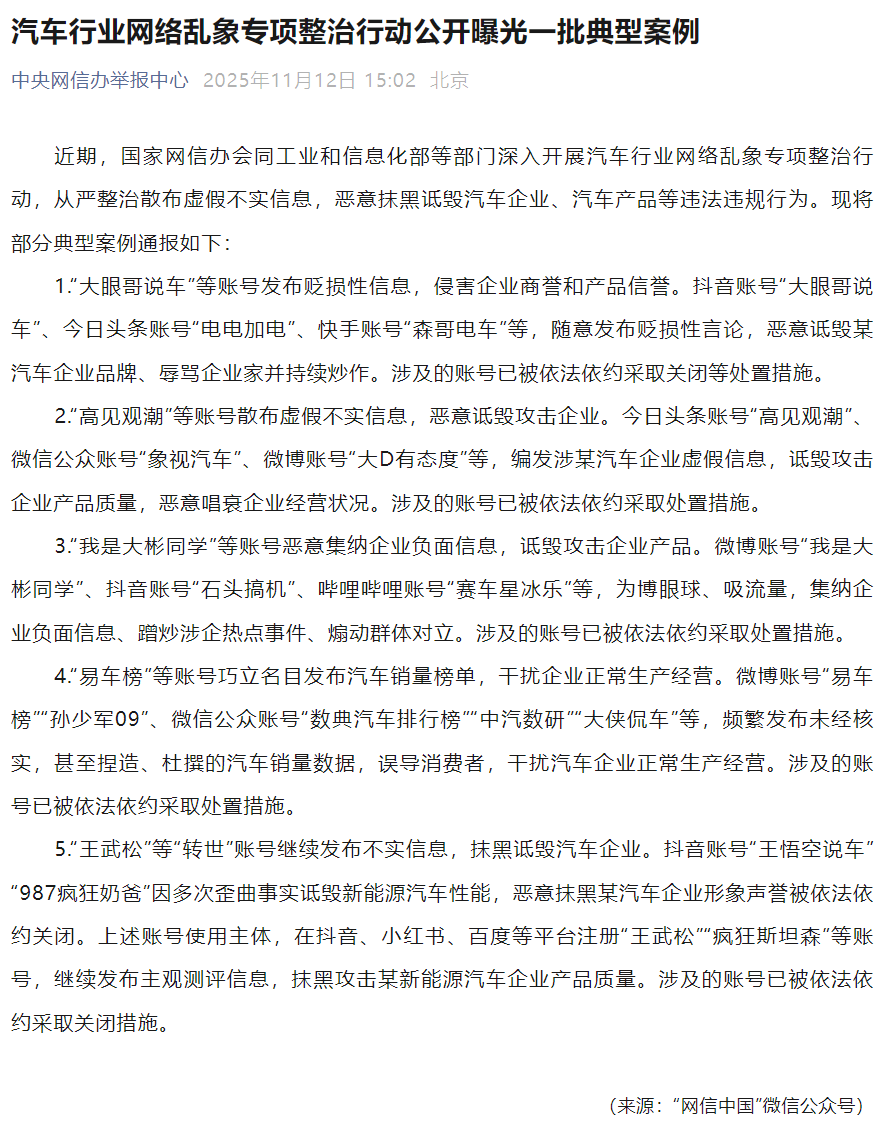

事实上,熟悉车圈的人都知道,“王悟空说车”并非第一次因为恶意带节奏而被点名。中央网信办早在此前的一次专项整治行动中,就将“王悟空说车”和“987 疯狂奶爸”列为典型案例,指出其多次歪曲事实、恶意抹黑新能源汽车性能,严重扰乱了行业舆论环境。如今法院判决再次坐实了其侵权行为,这种“黑而盈利”的内容模式终于迎来了法律层面的约束。

为什么这件事会让车圈大量从业者、用户甚至其他车企都感到畅快?原因其实很简单:黑公关的影响远比普通人感受到的更深、更恶劣。首先,它会直接误导消费者决策。很多用户在选车时本就信息有限,如果看到“某车型存在严重质量问题”这种毫无依据的内容,订单可能瞬间作废,而真正损失的是车企,而黑媒体却用流量赚钱。其次,恶意抹黑会迫使车企把更多资金和精力放在灭火、澄清和舆情处理上,而不是投入研发。新华社 11 月 17 日的评论指出,“拉踩同行”“阴阳友商”式的混乱竞争,会分流研发投入,拖慢整个行业的高质量发展进程。最后,黑公关对于正常内容创作者也是一种伤害。认真做评测、做数据分析,远不如阴阳怪气几句带节奏来得快,这导致真正具备专业能力的人越来越难发声,行业内容生态也随之畸形。

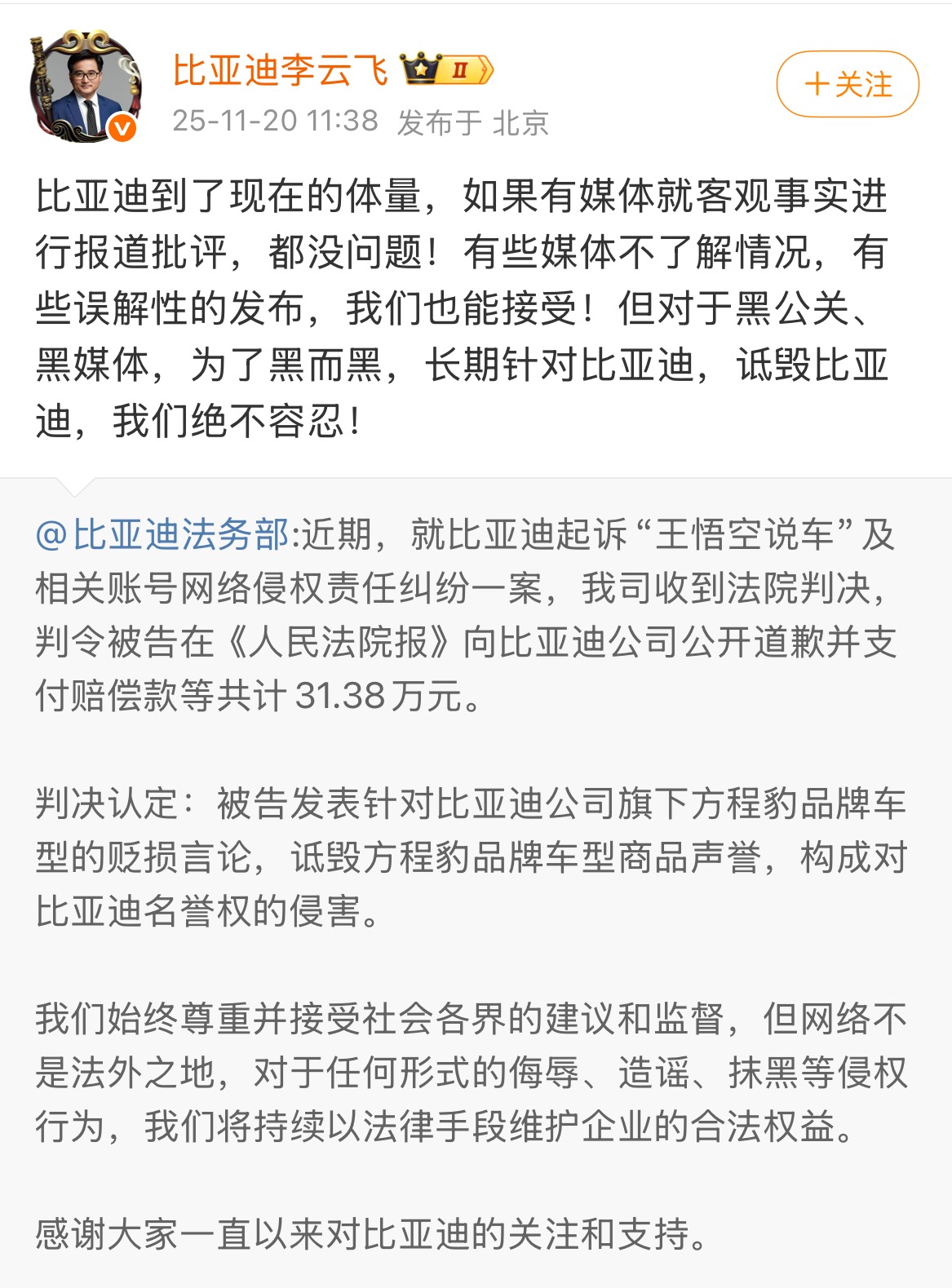

从这些案例不难看出一个共同点:比亚迪反击的不是“正常批评”,而是“恶意诽谤、捏造事实、蓄意攻击”。互联网不是法外之地,观点可以表达,但捏造事实终究要负法律责任。如今,“王悟空说车”案的最新判决不仅是一桩个案,更是一个强烈信号:行业不能再被黑公关牵着鼻子走。

这起事件对整个汽车行业具有更深层意义。当下的中国新能源汽车正加速走向全球市场,技术竞争已经成为行业主线,而清朗、健康的舆论环境,是创新发展的必备土壤。若舆论长期被恶意内容污染,企业就会被迫不断解释无中生有的问题,真正应该被关注的技术、体系、安全、质量反而被淹没。要知道,技术提升才会让行业更强,而不是谁骂得声音更大。正如业内常说的一句话:“技术竞争才是良性之争。”这句话在今天显得尤为关键。

比亚迪这次的胜诉,严格意义上并不是某一家企业的胜利,而是整个行业反对黑公关、推动良性竞争的重要进展。它告诉所有从业者:造谣并不“赚钱无风险”,恶意带节奏也不是“随便说说”。未来,只要黑公关还在试图“踩别人、赚流量”,就会持续有账号迎来“现世报”。