现在有很多品牌手机,人们会发现,刚过了保修期,要么是非常的卡,要么是电池消耗很快。这是为什么呢?

在人们的普遍认知里,一个产品质量过硬、质量控制的终极目标,似乎是“永流传”。我们歌颂那些传世之作:一把用了三十年的菜刀,一台制冷效果依旧强劲的二十年老冰箱。然而,在现代商业逻辑的审视下,这种“永恒”对于制造商而言,或许并非福音,反而是一场噩梦。一个被广泛讨论却鲜少明说的行业秘密是:最理想的质量控制,并非让产品永不损坏,而是精确地让其在使用寿命终点——通常是质保期刚过之时——优雅地“退休”。

这其中蕴含的,是一门关乎平衡的艺术,是技术在商业规律面前的妥协。而一个经典的例证,便是那个关于“灯光不坏”的传奇与它的现实启示。

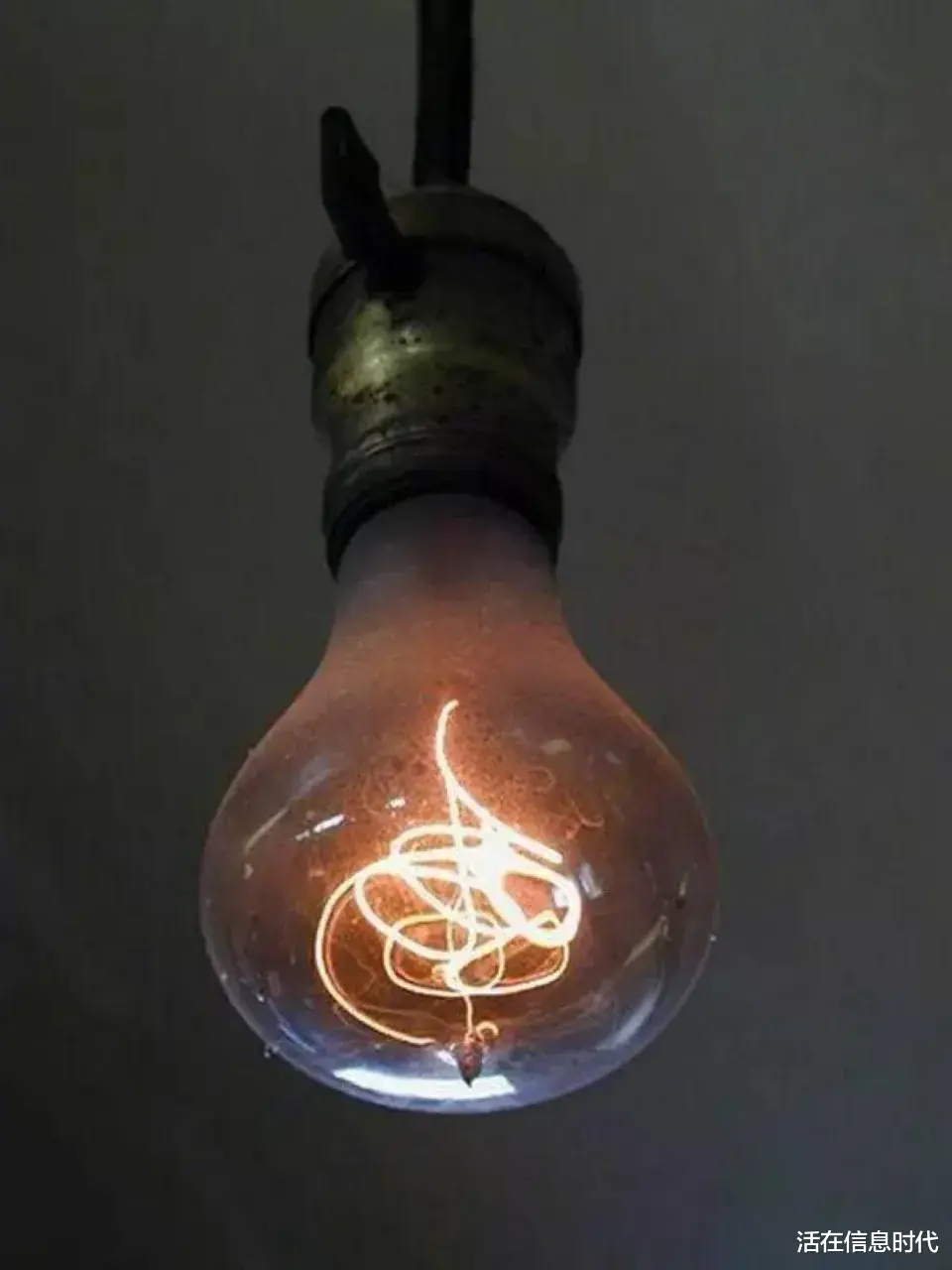

一、 百年灯泡的启示:一个美丽的商业“悲剧”在美国加州利弗莫尔消防局,悬挂着一个著名的“百年灯泡”,自1901年点亮至今,已持续工作了超过120年。它被誉为“永不熄灭的灯”,成为一个工业神话。

然而,从现代商业视角看,这个灯泡恰恰是那个时代“失败”的产品。为什么?

它消灭了市场需求:如果一个灯泡能亮一百年,那么在这漫长的一生中,它将不再为制造商创造任何新的销售收入。对于生产它的谢尔比电气公司而言,每一位购买了这个灯泡的客户,都意味着永久地失去了一位回头客。

它阻碍了技术进步:一个永不损坏的产品,使得升级换代无从谈起。用户没有动力,制造商也没有压力去研发更节能、更美观、功能更强大的新一代产品。整个行业会因“过度耐用”而陷入停滞。

正是这个“百年灯泡”及其同时代过于坚固的产品,催生了后来饱受争议的 “计划性报废” 理念。1924年,包括飞利浦在内的全球主要灯泡制造商在日内瓦组成了一个名为“福玻斯”的卡特尔,其核心协议就是人为地将灯泡的使用寿命从2500小时缩短到1000小时。这并非技术无法实现,而是商业利益驱使下的共同选择:通过控制产品的寿命,来确保稳定的、可持续的利润来源。

将产品的寿命精确设计在质保期之后,并非简单的“偷工减料”,而是一套精密的商业计算。

成本与售价的平衡:制造一个能用50年的产品,所采用的材料、工艺和设计成本,可能是一个能用5年产品的数倍。但市场所能接受的价格,却不可能同比例上涨。消费者不愿意为一台“传世”的洗衣机支付5倍的价格。因此,在可接受的成本范围内,将产品的耐用性设定在一个“合理”的年限,是实现利润最大化的关键。

驱动重复购买,维持市场活力:一个健康的市场需要流动。如果家家户户的电器都用20年不换,那么制造商将面临需求急剧萎缩的困境。通过产品的正常迭代与汰换,才能创造持续的消费需求,维持工厂的生产线、员工的就业和整个产业链的运转。

为升级换代留出空间:今天的技术日新月异。一款5年前的家电,在能效、智能化和设计美学上可能已远远落后。适时的产品更替,实际上也是推动用户享受技术进步红利的过程。制造商也乐于见到用户在旧产品“恰到好处”地损坏时,心甘情愿地购买搭载了新功能的新产品。

三、 质保期的角色:信任的基石与风险的边界质保期在这一体系中扮演着双重角色:

建立信任的承诺:它向消费者承诺:“在此期间,如果产品因质量问题损坏,我们将负责。” 这是品牌信誉的基石,是促使消费者下单的关键。

界定风险的边界:它也是一条清晰的风险分界线。质保期内,损坏的成本由制造商承担;质保期外,则转移给了消费者。精良的质量控制,就是要确保这条界线不被轻易跨越——既不能让产品在质保期内频繁出问题(导致高昂的售后成本),也不能让它远超过质保期仍坚如磐石(导致市场饱和)。

结论:在商业与道德的交叉点上因此,当我们说“质量控制最好是让产品过质保期就坏”时,我们描述的并非一个道德乌托邦,而是现代市场经济下一种残酷而现实的运行逻辑。它是在成本、售价、利润、市场需求和技术迭代之间求得的一个精妙平衡。

作为消费者,我们当然向往那个“百年灯泡”所代表的极致耐用与工匠精神。但我们也必须清醒地认识到,我们身处的这个产品极大丰富、选择多样的消费时代,某种程度上正是建立在“计划性报废”和“有限寿命”的商业模式之上。

这并非为劣质产品开脱,而是揭示了一个更深层的真相:最好的质量控制,是精准地实现设计目标,而非不计成本地追求永恒。 而我们能做的,是成为更聪明的消费者:在购买时了解产品的预期寿命和维修成本,在它“如期”损坏时,有能力做出最符合自身利益的选择——是维修,是更换,还是转而支持那些以“长效耐用”为核心卖牌的、更具责任感的品牌。

赞同请转发,喜欢本文的话,欢迎关注活在信息时代哦:)