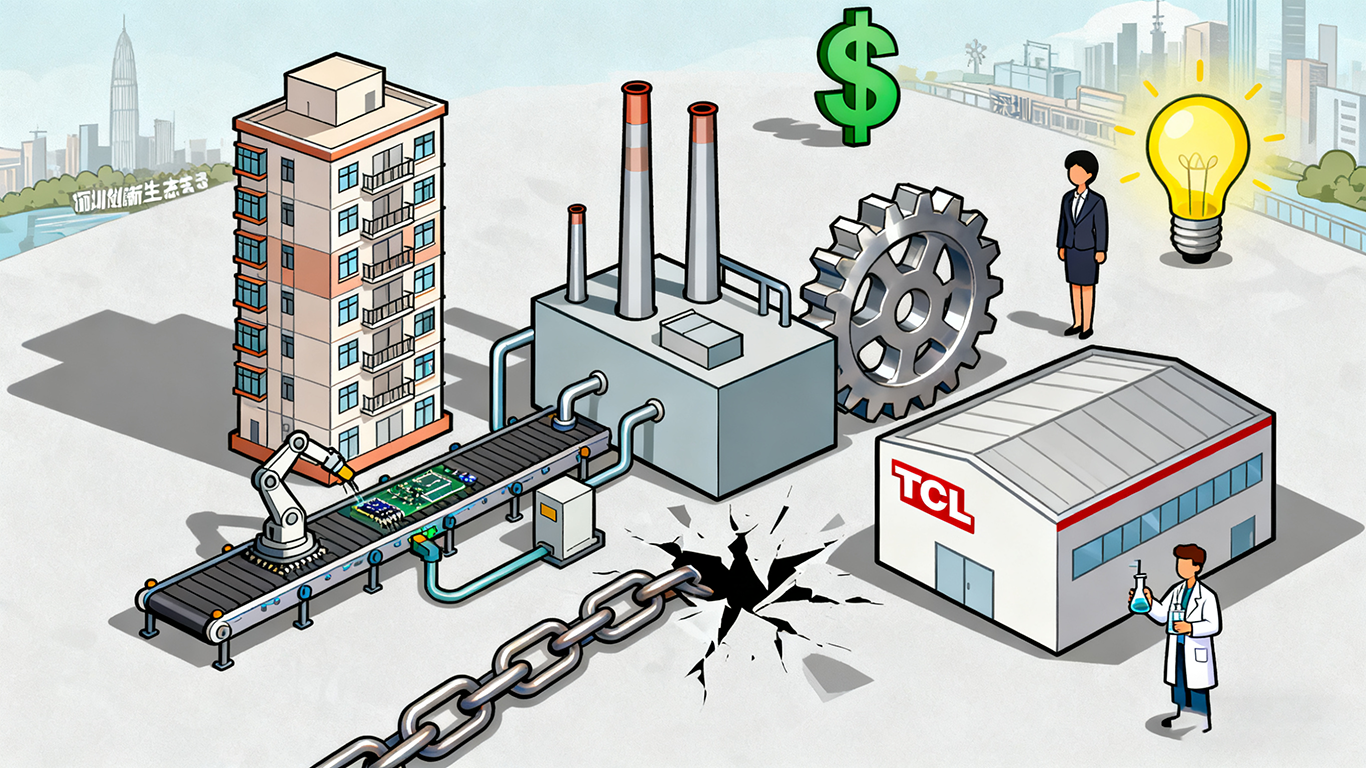

惠州虽然地理位置优越,位于珠三角核心区域,毗邻广州、深圳、东莞等经济强市,但其发展却相对滞后,主要原因可以归结为以下几点: 地理优势≠发展红利 尽管惠州靠近深圳、广州,但“近”不等于“融”。 惠州与深圳的轨道交通连接长期滞后,深惠地铁至今未实质性落地,导致两地通勤效率低,产业协同弱。 地形以丘陵、山地为主,土地开发成本高,限制了城市扩张和大型产业园区布局。 产业结构单一,缺乏“硬核”引擎 - 惠州长期依赖房地产、石化、电子制造三大传统板块,高科技、金融、现代服务业发展滞后。 虽然有大企业如TCL、德赛,但产业链短、本地配套弱,未能形成像深圳那样的创新生态。 民营经济活力不足,缺乏“草根创新”和中小企业集群,导致经济韧性差。 政策红利“边缘化” 深圳、广州是国家战略重心,惠州虽属大湾区,但政策优先级低,资源分配上处于“二线中的二线”。 深汕合作区、前海、南沙等平台陆续崛起,惠州却缺乏国家级功能区,在政策竞争中处于被动地位。 人才吸引力弱,城市“软实力”不足 惠州高校资源有限,缺乏“双一流”高校和科研机构,高端人才本地培养能力弱。 医疗、教育、文化等公共服务水平与广深有显著差距,难以留住年轻人。 城市品牌模糊,“宜居”标签未能转化为“宜业”优势。 区域发展极不平衡,内部“断层”严重 惠阳、大亚湾因靠近深圳,工业发展较快;而龙门、惠东等地交通闭塞、产业薄弱,GDP仅占全市一小部分。 惠州是典型的“小马拉大车”模式:市区经济不强,带不动下辖县区的协同发展。 历史路径依赖,错失转型窗口 东莞在90年代通过“三来一补”率先融入全球产业链,惠州则错失外资爆发期,直到2000年后才靠深圳产业转移“补课”。 早期未布局重工业或高端制造,导致产业基础薄弱,转型成本高。 惠州不是没机会,而是“起得早,赶了晚集” 地理上靠近中心,战略上却被边缘; 有土地却没空间,有产业却没链条; 有潜力却没政策,有人口却没人才。 如果未来能在轨道交通互联、产业协同创新、政策机制突破上发力,惠州仍有望成为“深圳第二增长极”。但前提是:不能再靠“等靠要”,而要主动“抢跑”