武德九年六月初四的长安城,天还没亮透。玄武门的青灰墙砖上凝着露水,守将常何握着刀柄的手沁出细汗——他靴底沾着的,是昨夜秦王府密谈时带出来的槐树叶,叶尖还勾着点未干的墨痕,那是李世民亲笔写的“保全”二字,墨迹在晨风中微微发皱,像极了此刻长安城里绷得快要断的弦。

去年冬天,李世民从洛阳回来时,天策府的灯亮了整宿。房玄龄捧着刚整理好的军功册进来,案上的茯茶还冒着热气,李世民手指在地图上的浅水原圈了圈,指尖沾了点墨:“薛仁杲的残部要是再犯,这里得留三千人。”那时他刚打完刘武周,身上的铠甲还没卸,护心镜上的划痕在烛火下像道冷光。房玄龄没说话,只把一份东宫送来的赏赐清单推过去——李建成赏了秦王府几个将领,却唯独漏了跟着李世民冲锋的尉迟敬德。李世民捏着清单的边角,指节泛白,窗外的雪粒子砸在窗棂上,“嗒嗒”响得人心烦。

开春后,李渊在太极宫的偏殿召见过李世民。御座旁的铜炉里燃着沉香,李渊手里转着枚玉圭,语气含糊:“洛阳那片地,给你建天子旌旗如何?”李世民刚要谢恩,殿外突然传来李建成的声音,带着笑:“父皇,弟弟要是去了洛阳,长安城里的事,谁帮您拿主意?”李世民抬头时,正撞见李建成身后的李元吉,手里把玩着一把弓,箭囊是空的,眼神却像淬了毒。那天走出太极宫时,阳光晃得人睁不开眼,李世民摸了摸腰间的佩刀,刀鞘上的缠绳已经磨得发亮,那是他从晋阳起兵时就带在身上的。

五月底的一个傍晚,尉迟敬德闯进秦王府的书房时,雨下得正急。他手里攥着张调令,纸都被雨水泡软了:“太子让齐王带兵打突厥,要把咱们府里的精锐都调走!”长孙无忌跟着进来,袍角溅满泥点:“殿下,再等下去,咱们就是砧板上的肉!”李世民坐在案前,盯着墙上挂的《山河图》,洛阳城的标记被他手指摸得发暗。窗外的雨打在芭蕉叶上,噼里啪啦的,像无数人在敲鼓。他沉默了半盏茶的工夫,突然拔出佩刀,一刀劈在案角:“备马,去见常何。”

常何的家在长安城的西市附近,院里种着棵老槐树。那天夜里,李世民坐在槐树下,把一壶酒递过去:“当年在晋阳,你替我挡过一箭,还记得吗?”常何接过酒,手有点抖。他原本是李建成的人,上个月还收了东宫送来的锦缎,可此刻看着李世民眼里的光,他突然想起那年战场上,李世民把自己从死人堆里拉出来时说的话:“活着,才能见太平。”常何仰头喝了口酒,酒液顺着嘴角往下淌,他抹了把脸:“殿下放心,玄武门的门,我给您留着。”

六月初四的清晨,雾气很重。李建成和李元吉骑着马,刚走到临湖殿,李元吉突然勒住缰绳:“哥,不对劲,这路上怎么没见东宫的卫兵?”李建成还没说话,就听见身后有人喊他的名字——是李世民。他回头时,看见李世民手里端着弓,箭已经搭在弦上。李元吉慌了,抬手就去摸自己的弓,可手指刚碰到弓梢,就听见“咻”的一声,李建成从马上栽了下来,胸口插着箭,鲜血顺着马鞍往下流,染红了地上的草。

尉迟敬德带着七十多个骑兵冲过来时,李元吉正往树林里跑。他一箭射偏,李元吉回身扔出一把刀,擦着尉迟敬德的胳膊过去,划开道口子。尉迟敬德没管伤口,拍马追上,长矛一下刺穿了李元吉的后背。他拔长矛时,血溅在脸上,他抹了把,抬头看见东宫的卫队正往这边冲,领头的是薛万彻。尉迟敬德把李建成和李元吉的首级挑在长矛上,举起来喊:“太子、齐王作乱,已被诛杀!”薛万彻的兵看见首级,顿时乱了阵脚,有人扔了兵器就跑,马蹄声、喊杀声混在一起,在晨雾里散得很快。

那会儿李渊正在海池的船上泛舟,手里拿着本《道德经》。突然听见岸上传来盔甲的碰撞声,抬头就看见尉迟敬德披甲持矛站在岸边,头发上还沾着血。李渊手里的书“啪”地掉在船上,声音都发颤:“你……你要干什么?”尉迟敬德单膝跪地,声音却很稳:“太子、齐王谋反,秦王已将其诛杀,特来保护陛下!”李渊盯着尉迟敬德矛尖上的血迹,突然觉得船晃得厉害,他扶着船舷,叹了口气,那口气像从肺里挤出来的,带着无尽的疲惫:“传朕的旨,诸军并受秦王处分。”

当天下午,李世民走进太极宫时,李渊正坐在御座上发呆。铜炉里的沉香已经燃尽,只剩下点灰烬。李渊看见他进来,招了招手:“过来。”李世民走到御座前,刚要下跪,李渊却伸手扶住他的胳膊。他的手很凉,像块冰:“从今天起,你就是太子。”李世民低头时,看见李渊的袖口沾着点墨迹,那是早上写诏书时蹭上的。窗外的阳光斜斜地照进来,落在李渊的白发上,像撒了层霜。

七月初,长安城的空气里还飘着血腥味。李世民在秦王府的院子里,看着人把李建成和李元吉的儿子们押走,一共十个孩子,最大的才八岁,手里还攥着个布偶。长孙无忌站在旁边,低声说:“殿下,斩草要除根。”李世民没说话,转身走进书房,拿起案上的笔,在宗室名册上划掉那些名字。笔尖划破纸页的声音,在安静的书房里格外刺耳。他想起小时候,李建成还教他射箭,李元吉跟在后面喊“二哥”,那些画面像走马灯似的在眼前过,可手里的笔,却没停。

八月初九那天,李世民登基。太极宫的广场上站满了文武百官,礼官唱喏的声音在宫墙间回荡。他穿着衮服,一步步走上丹陛,接过李渊递过来的玉玺。玉玺很沉,硌得手心发疼。他抬头看向广场,看见房玄龄、尉迟敬德、长孙无忌站在最前面,眼神里满是期待。可他突然想起六月初四的清晨,玄武门的露水,李建成坠马时的眼神,李元吉最后的惨叫。那一刻,广场上的欢呼声好像很远,他摸了摸腰间的佩刀,刀鞘还是凉的。

贞观元年的春天,魏徵第一次走进太极宫的朝堂。李世民坐在御座上,看着这个曾经给李建成出谋划策的人,开口时语气很平静:“你当年为什么要离间我们兄弟?”魏徵没低头,声音洪亮:“要是太子听我的,今天坐在这的,就不是陛下了。”满朝文武都屏住了呼吸,李世民却突然笑了,从御座上走下来,拍了拍魏徵的肩膀:“朕要的,就是你这直言不讳的性子。”那天散朝后,李世民在御花园里走,看见一朵刚开的牡丹,他想起李建成最喜欢牡丹,每年春天都会在东宫种满。风吹过,花瓣落在他的袍角,像片粉色的雪。

后来的日子里,李世民常常在深夜翻看《贞观政要》。魏徵的谏言写满了书页,他手指拂过“水能载舟,亦能覆舟”那行字,想起当年在天策府,房玄龄说的“得民心者得天下”。窗外的月光照进来,落在案上的军功册上,浅水原、洛阳、虎牢关……那些曾经让他骄傲的战功,此刻却像一道道印记,提醒着他玄武门的血。他拿起笔,在书页的空白处写了句“慎终如始”,墨迹干了之后,他把笔放下,摸了摸腰间的佩刀,刀鞘上的缠绳还是那样,磨得发亮。

武则天时期,有人在玄武门的砖缝里发现了半块箭镞,锈迹斑斑,却还能看出当年的锋利。那时距离玄武门之变已经过去几十年,长安城的街道宽了不少,太极宫的铜炉换了新的,可人们说起李世民,还是会想起武德九年的那个清晨。有人说他狠,杀了兄弟和侄子;有人说他伟,开创了贞观之治。可只有李世民自己知道,那天清晨射出的箭,不仅射穿了李建成的胸口,也射穿了他一辈子的愧疚。

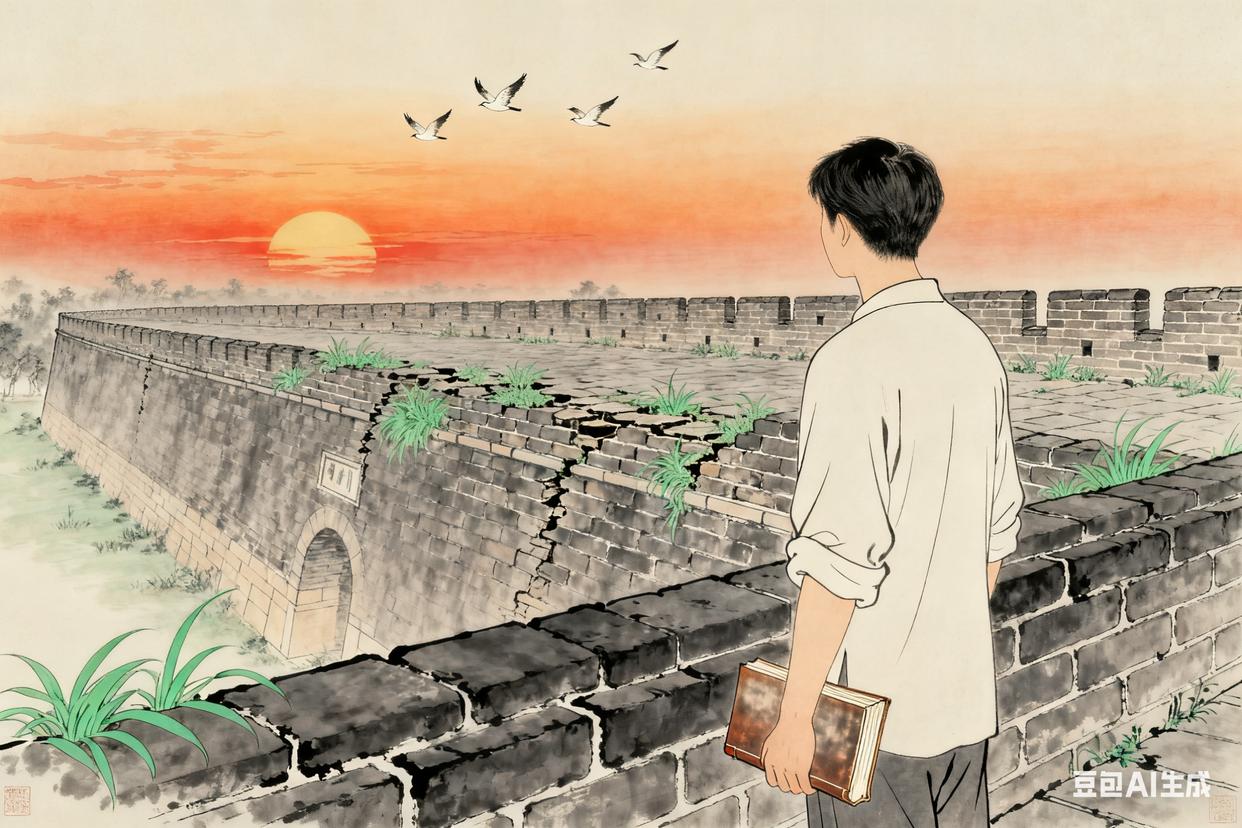

如今我们站在西安的古城墙上,看着夕阳落在玄武门的遗址上,砖缝里的草在风里摇晃。想起李世民晚年时,曾对太子李治说:“当年我要是不做那件事,大唐可能就不是今天的样子了。”这句话里,有无奈,有遗憾,也有作为帝王的担当。其实人生就像那场玄武门之变,有时候我们必须做出艰难的选择,哪怕要付出代价,也要朝着自己认为对的方向走。就像李世民,他带着玄武门的血,却走出了一条盛唐的路,让后来的人,能在史书里,看见那道穿过黑暗的光。

声明:本故事为文学创作,非历史研究。读者需区分虚构与史实,深入了解历史建议查阅专业资料。未经书面许可,任何组织或个人不得擅自复制、转载、改编、传播等,亦不得用于商业用途,侵权必究。