9月的上海迎来了一年当中最为热闹的一个月份,不仅迎来了持续了35年的“传统”节日——上海旅游节,第二届上海国际光影节也在同期举办,还拉开了第十届上海城市空间艺术季的帷幕,更有优秀历史建筑——海关大楼百年来首次对外开放,让人眼花缭乱。不知大家是否察觉,这些目不暇接的节日大多沿着上海的“一江一河”展开。

01

“一江一河”不止于“江河”

1843年上海开埠后,引入西方工业文明,“一江一河”沿岸兴建了一批造船、纺织、发电厂、水厂等近代工业。20世纪90年代,随着城市产业结构调整和内港外迁,滨水空间逐渐没落。

直至2019年,“一江一河”的概念才被正式提出,当时市政府印发了《关于提升黄浦江、苏州河沿岸地区规划建设工作的指导意见》,还成立了“上海市一江一河工作领导小组”,统筹黄浦江、苏州河沿岸相关工作。

然而,整个“一江一河”战略规划的起源,可以再往前追溯到2002年,彼时黄浦江两岸进入综合开发阶段,开启了将滨水区功能从工业仓储向“人民之江”(滨江水岸回归城市生活)回归的进程。

2010年上海世博会的举办,加速了沿岸地区功能升级和景观重塑,推动了滨江空间向生活性、综合性功能转型。2017年,黄浦江45公里岸线全线贯通,成为上海建设“创新之城、人文之城、生态之城”的重要标志,并首次明确提出打造世界级滨水区的目标。2020年,苏州河42公里岸线实现全线贯通,并完成四期综合整治,实现了从污染治理到滨水空间贯通的重大转变。

今年3月,《黄浦江沿岸地区功能融合发展和空间品质提升专项规划(2025—2035年)》和《苏州河沿岸地区整体风貌与开放空间提升专项规划(2025—2035年)》发布,进一步明确了“一江一河”作为世界级滨水区的定位,重点将转向功能融合、空间品质提升和生态修复,旨在使其成为承载全球城市核心功能、彰显城市文化魅力的“城市项链”和“发展名片”。

近年来,黄浦滨江聚焦品质提升,在外滩、董家渡金融城等核心区域优化亲水平台设计,增设艺术装置与互动景观,打造兼具金融活力与人文气息的滨水空间;虹口滨江以北外滩为重点,通过拆除封闭围墙、贯通滨江步道、优化景观布局,系统推进“世界会客厅”建设,强化其全球资源配置功能;徐汇滨江依托油罐艺术中心、西岸美术馆、西岸大剧院等文化地标,构建“艺术+科技”融合的滨水艺术带,同时沿龙腾大道布局国际潮流体育赛事与运动空间,形成文商旅体联动发展格局;杨浦滨江则对毛麻仓库、杨树浦发电厂、上海制皂厂等工业遗存进行保护性改造,植入艺术展览、文化市集、时尚商业等功能,打造“工业锈带”向“生活秀带”转型的示范样板。

与此同时,随着苏州河长宁段与普陀段步道、照明等提升工程的稳步推进,以及苏州河游船项目的正式运营,苏州河沿线彻底颠覆了往日大众对其黑臭不堪的固有印象。值得一提的是,静安苏州河两岸独具匠心地借助上海总商会、慎余里、天后宫、新泰仓库等优秀历史建筑的外立面,开展主题投影活动,并将“闪亮·上海静安国际光影节”这一创新模式向全市范围推广。此外,四行仓库光三分库引入的全球影像之家亚洲首馆——Fotografiska影像艺术中心,不仅定期策划举办各类精彩展览,还频繁与众多奢侈品大牌开展联名合作。曾经红极一时的“侬好,上海”限时展也选择在此落地,为原本宁静的苏州河沿岸注入了蓬勃活力。笔者近期途经乍浦路桥时,恰逢苏州河一带正在举办上海赛艇公开赛。

如今的黄浦江与苏州河已经不再局限于“一江一河”,而是持开放的态度,主动与沿岸的内容和各类元素展开互动,接纳、拥抱并融入新的变化。

02

国际上的“一江一河”

美国纽约长岛市皇后区的猎人角南滨公园与苏州河沿线有一定相似之处,都曾见证了工业发展的繁盛期。

猎人角南滨公园曾为造船厂和码头,2010年后分两个阶段进行更新,一期工程开辟了宠物乐园,为爱宠人士提供了宠物走道及休憩场所;设计了公园游乐区,满足各个年龄层从儿童草丘、篮球设施到成人建设器械的游乐需求;在公园最开阔的中心区域,设计了多功能椭圆绿地,不仅作为日常团队竞技、瑜伽、舞蹈、音乐会等活动使用,还作为收集雨水、太阳能的试点;保留了铁轨遗迹,将其改造为铁路公园,连通城市宠物走道和公园游乐区;重点打造了高地景观和滨水互动区,设置了可供市民打沙滩排球、沐浴日光、野餐的都市沙滩;沿河布局了能够观赏东河与对岸风光的最佳观光座椅。

二期的更新营造了多个有趣的空间,包含重建的湿地、半岛空间、皮划艇码头、可进行锻炼和野餐的露台,以及盘旋在湿地上空可欣赏曼哈顿天际线的景观瞭望平台。此外,还邀请纽约本土艺术家创造了用以观察月相变化的Luminescence艺术装置。该项目成功地实现了从工业废墟到生态艺术综合体的蜕变。

维也纳多瑙岛22号码头项目将原本单一的防洪功能岛打造成兼具普惠性和包容性的公共滨水生活岛。以“让公共空间从‘城市背景板’转变为服务每个人的‘共享舞台’”为核心理念,保留滨水地带的生态底色,又植入休闲、办公、社交等功能。项目分为三大区域:最贴近多瑙河的区域,被打造为滨水步道区,通过阶梯式座椅连接儿童嬉戏的浅水区,搭建大型木平台供市民休憩;针对数字游民与灵活办公需求,在高台区设置弧形阳台式工作区,配备桌椅与办公平台,提供免费WiFi、木条遮阳凉亭及夜间照明,营造出宁静高效的户外办公氛围;预留文化亭区域,用于书刊、杂志等文化供给,未来还将增设遮阳野餐花园、带阳光露台的咖啡馆和多功能健身区。

图片来源:ArchDaily

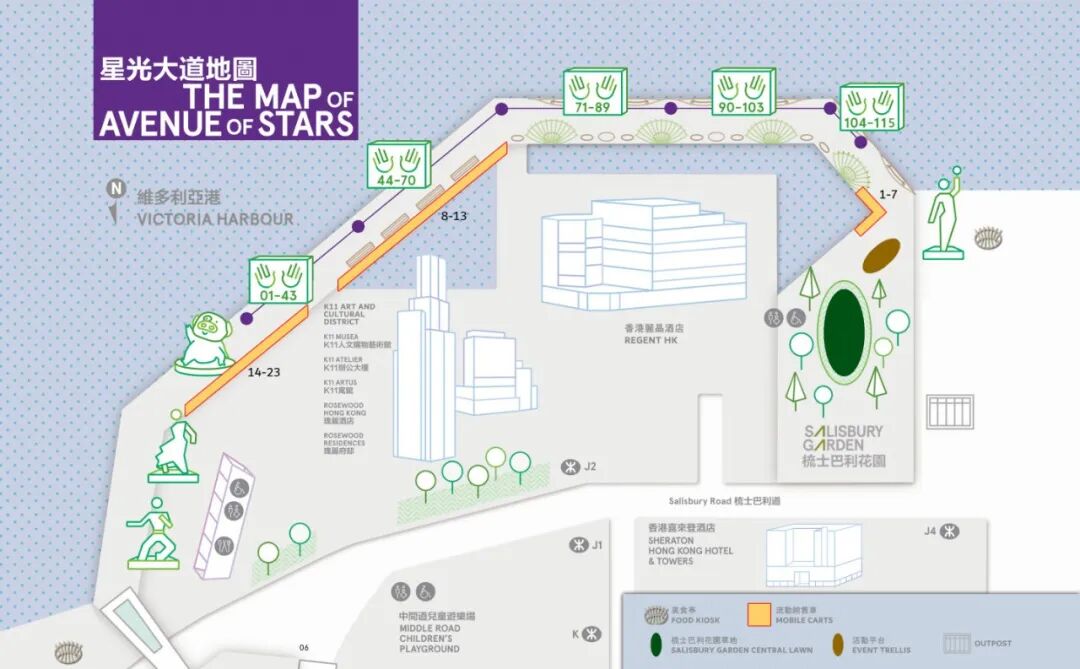

最后再来看一个香港的案例。香港维多利亚港畔拥有仿照好莱坞星光大道设计的地标性设施——香港星光大道,该大道位于尖沙咀海滨长廊,全长440米,以电影人掌印、铜像为核心元素,维港栏杆上镶嵌近百位港星手印砖,游客可与偶像手印重合,感受时空连接,大道沿途还图文并茂展示香港电影从萌芽到繁荣的历程,曾是游客到访量最高的景点,但随着设施破损老化,缺乏休息区、零售档位过多、旅游团拥挤等问题的出现,2015年星光大道正式关闭启动改造,直至2019年重新开放。

图片来源:HongKongD

10年前的改造,在原来的基础上,对大道扩充了绿化面积,新增多个设施,如波浪形栏河、临海座椅、浅色波浪形地台、绿化凉亭等休憩设施,增设了AR互动体验场景,游客可借助AR技术与虚拟形象互动合照,增添了游览的趣味性与科技感。此外,大道还注入了可持续元素,采用了香港首创的“海浪发电”,为大道部分电灯供电,兼顾市民休憩与游客观光、以及再生能源示范与教育功能。

03

“一江一河”未来可期

上海“一江一河”的目标是向国际最高水准看齐,尤其徐汇滨江一带在更新之初便以英国伦敦金丝雀码头、法国巴黎塞纳河左岸,以及美国芝加哥湖滨地区作为对标,近年来更是在“艺术+生活”的融合中逐渐形成了独特的气质,城市的公共性、开放性和活力得到持续增强。

然而,与欧美城市相比,上海拥有更丰富的社会场景、更强的政策资源整合能力和更大规模的产业支撑,因此“一江一河”的更新完全可以走出一条更具前瞻性的创新之路:

1.构建“艺术共生”的城市文化场域。不仅仅是引入艺术,更是通过机制化方式把艺术融入城市肌理。可以效仿纽约猎人角南滨公园的开放策略,但同时在徐汇滨江探索“策展型城市更新”模式:依托西岸美术馆、西岸梦中心等文化地标,邀请参展艺术家共同创作永久或周期性更替的公共艺术装置,形成“展馆—街区—公园”一体化的艺术生态,使艺术不再局限于馆内,而成为日常生活的一部分,从而塑造独属于上海的滨水文化景观。

观察月相变化的Luminescence艺术装置,图片来源:vooood.com

2.推动“多元功能复合”的城市更新模式。上海的滨水空间不仅是景观,更是生活、产业与社会治理的交汇点。借鉴维也纳多瑙岛22号码头的经验,可以在保留滨水生态肌理的同时,注入多元功能。例如,苏州河沿岸的党群服务中心可转型为“社区共享综合体”,集成办公、健身、心理疗愈与文化交流等功能,楼顶露台可作为“城市客厅”,承载音乐会、沙龙、读书会等活动。这样的设计不仅提升了公共空间的使用效率,更使滨水区域真正成为市民精神生活的延伸。

图片来源:ArchDaily

3.塑造“科技赋能+文化IP”的特色主题带。上海的优势在于强大的数字经济与创意产业基础。与香港星光大道侧重影视记忆的路径不同,杨浦滨江可以结合工业遗存和数字经济产业基础,打造一个“沉浸式二次元主题滨江带”。通过AR/VR互动体验、数字艺术展陈、跨界联动二次元IP,不仅激活复兴岛等周边资源,更有望形成“工业遗产+新兴文化”的独特叙事,使城市更新成为产业转型与文化创新的前沿试验田。

图片来源:avenueofstars

从长远看,“一江一河”的更新不仅仅是公共空间的再造,更是上海展示全球城市更新“中国方案”的窗口。随着艺术、功能、科技、产业的深度叠合,它将成为一个集文化创造、社会生活、产业创新与国际交流于一体的综合性平台。未来的“一江一河”,不仅是上海的城市名片,更可能成为中国式现代化进程中的全球范例,为世界展示东方大都市在城市更新中的独特智慧与无限可能。

原创作者:林欣蓝

责任编辑:林欣蓝

策划审核:夏 雨