走进俄罗斯冬宫的三楼东翼,那里的“远东艺术展厅”里,陈列着数量惊人的中国文物。

超过两万件 ——这是庚子之乱后,俄军带走的“战利品”。

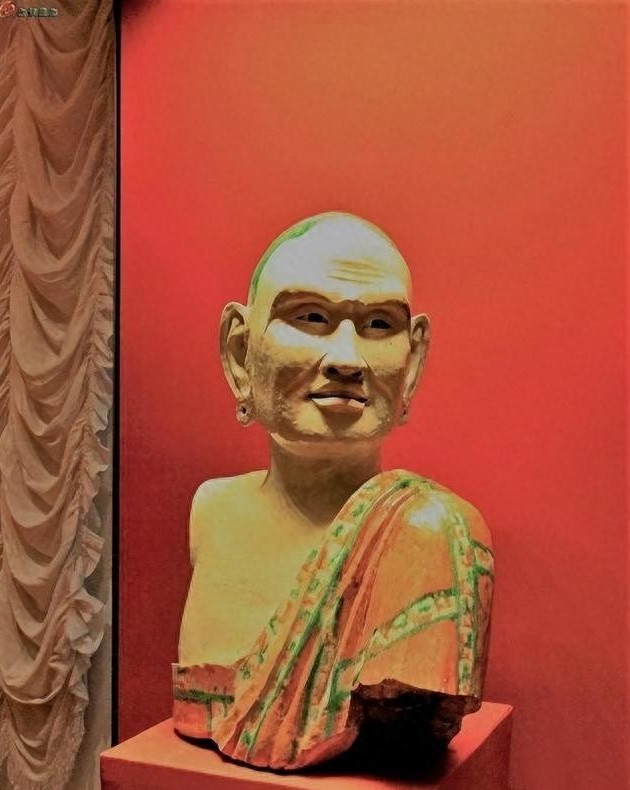

面对那些残缺的佛头像、被切割的壁画、失去金粉的绣品,有人会说它们是“人类共同的艺术财富”。

可在我心中,它们是一页血书 。

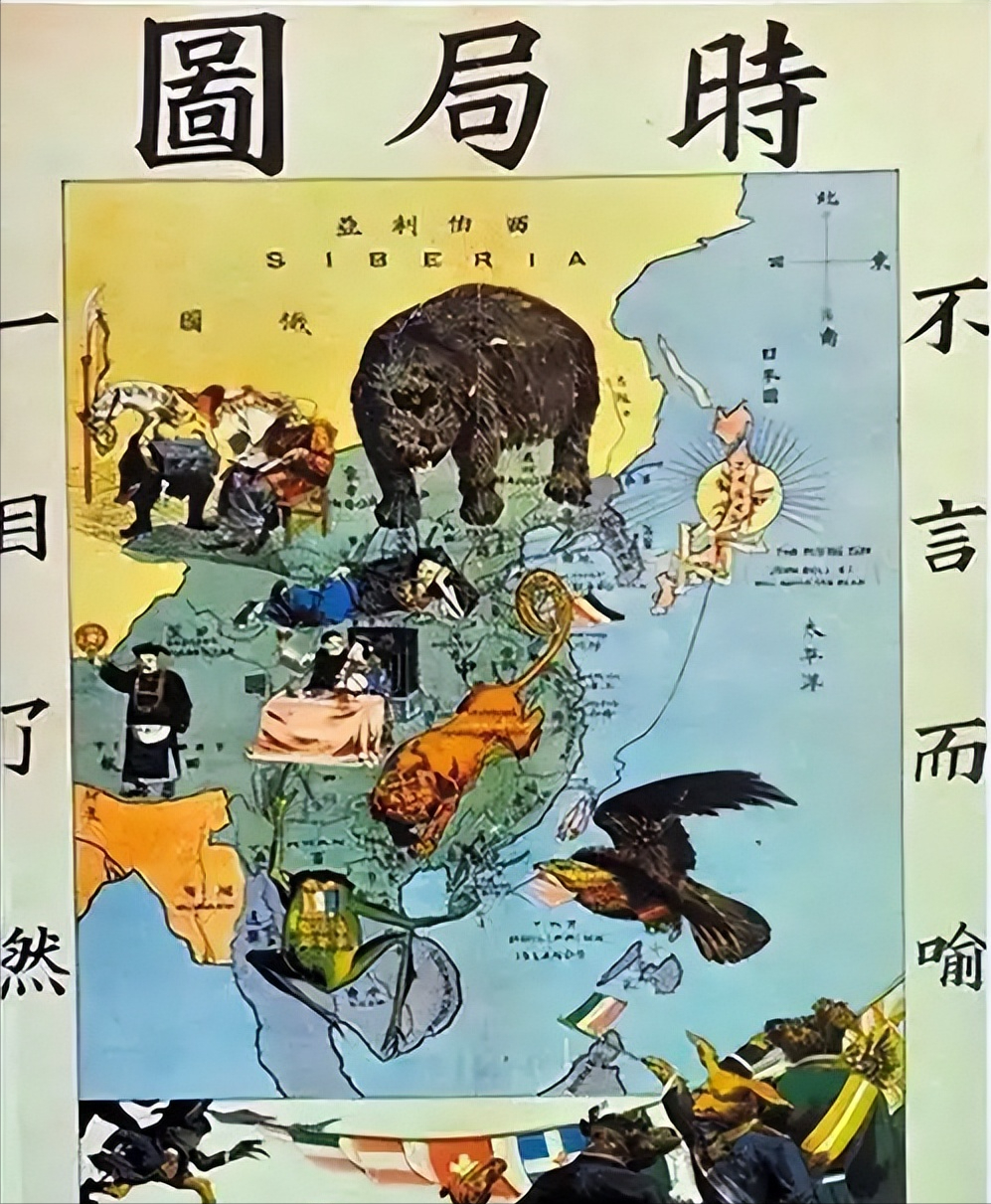

1900年,清政府对西方列强宣战,八国联军入侵,那场中国历史上最屈辱的战争之一,彻底撕开了“东亚病夫”的真相。

那一年,中国不是战斗失败,而是自上而下的崩塌 。

从慈禧“招抚义和团”开始,到北京失守、光绪帝与慈禧仓皇西逃,前线节节败退,后方动荡不安,民众无从躲藏,列强趁势分羹。

俄国趁乱入关,入的不是堂,而是尸山血海的东北 。

7月16日至21日,俄军在黑龙江边制造骇人听闻的“海兰泡惨案”,几千华人被扫射被活埋,能活着逃出的不足百人 。

接着,“江东六十四屯”再次沦为修罗场,上万人被枪杀枪推进江中 ,尸体顺流而下,染红了乌苏里江。

在这片被抢占的土地上,俄军不只是要人命,还要历史。

1907至1909年,彼得·科兹洛夫带队深入黑水城,挖空西夏遗存。

这一行动,看似是“考古”,实则是第二轮文化劫掠。

他们挖走了八千多件西夏文物 ,佛塔、经卷、金银器,连风沙里的沙土也被带回了俄国。

这些东西如今就陈列在冬宫,成了冬宫中国馆的“镇馆之宝”。

这批藏品如此珍贵,以至于俄罗斯花了近半个世纪 才整理出译本与目录——中国想研究自己的历史,还得开口“借”。

这是不是讽刺?中国自己的文化,今天却只能通过俄文描述了解。

这座冬宫现在叫“埃尔米塔日博物馆”,在圣彼得堡,被誉为世界四大博物馆之一。

总馆藏超过300万件 ,其中中国文物超过两万 ,最醒目的,不是艺术之美,而是文化的裂痕 。

赤裸裸的壁画被切成拼图般的碎片,裂纹密布。

敦煌的佛像缺胳膊少腿,灰尘厚得仿佛从没有人动过它。

还有甲骨文、汉代铜镜、丝绸、瓷器,从殷商到清末,隔着玻璃被人指点、赞叹,却始终与它的家国山河失联。

可别忘了,这并不是俄国“发现”或“购买”的成果,而是八国联军入侵后,从中国东部一路抢掠、劫运到国外 的“殖民证据”。

在这套光鲜展柜之外的真相,是一份惨痛账单:

1901年,《辛丑条约》签订,中国需赔偿4.5亿两白银 ,实际连本带息要赔10亿两,相当于当时清政府10年的财政总收入。

解放后,我国统计过,从鸦片战争以来,中国累计流失文物超过1000万件 ,其中一、二级文物超过100万件 ,仅官方博物馆藏量有160万件 ,其余大多流向私人之手,踪迹成谜。

联合国教科文组织也曾估计:47个国家、200多家博物馆馆藏中国文物160多万件 ,而其中最集中、保留最完整的,就是大英博物馆、法国卢浮宫、美国大都会,以及——俄罗斯冬宫。

冬宫代表着什么?它既是俄罗斯帝国辉煌的象征,也是中国百年屈辱的“展示台”。

中国游客越来越多地涌入它,在那三楼的展馆停留,许多人的表情不是惊叹,而是沉重。

纷至沓来的观众中,没有一个中国人能真正笑着离开这座宫殿 。

不是不自豪,而是太清楚,这些文物的背后,不是艺术交流的故事,而是侵略、掠夺与屠杀 。

很多人会问:这些文物该不该归还?

答案早就有了。中国一直在努力,从法国吉美博物馆归还的周代金首 ,到从美国追回的41件流失文物 ,还有近年来国家主导的多次“抢救式回归”行动。

可真正艰难的是:归还法律体系复杂,西方各国态度消极,博物馆不愿拆掉这种殖民“荣耀”的展柜 。

他们说那是“全球共享”,是“文化保护”。可你问问他们,会不会把自己国家的圣像、族徽、王冠借出去展览20年?这些话,就显得特别虚伪。

其实他们很清楚:只要文物在,他们就占据着对历史的解释权、对文化的话语权 。

一个国家,强大时出使四方,弱小时任人宰割。中国曾经被踢出历史中心舞台,如今重新归位,但那段历史不能被遗忘。

我们常说,“不能数典忘祖”,要记住的,不只是祖宗留下的宝,而是这背后丢宝的过程。

文物在冬宫,但我始终相信:那不是它们的终点站 。

它们迟早要回来,要回到自己的土地上,讲自己的故事,而不是被外人摆进玻璃柜里,成了殖民辉煌的背景板。

1900年的哭喊声,还有人在黑龙江江面听见。

120年过去,中国已经不是那个被列强宰割的大清。

我们现在有底气、不卑不亢地追问:那些属于中国的文明,什么时候才能真正回家?

当那最后一件流落的佛像、壁画、文献重归祖国,不在俄罗斯、英国、法国供人观赏,我们才配得上真正“走出”冬宫。

不是离开那个博物馆的门口,而是心理上彻底告别那段痛苦的历史记忆。

那时,我们才能笑着走出冬宫。