在生命科学研究中,膜蛋白是守护细胞 “边界” 的关键角色,它们负责物质运输、信号传递、细胞识别等核心生理功能,更是超过 50% 人类疾病药物靶点的 “聚集地”。然而,膜蛋白的研究却长期受困于一个难题:这类蛋白依赖细胞膜的脂质环境维持结构与活性,传统实验方法难以模拟其天然状态,导致膜蛋白互作的检测一直是科研领域的 “硬骨头”。而酵母双杂交膜系统的出现,彻底改变了这一局面,凭借对膜蛋白特性的精准适配,成为膜蛋白互作研究中无可替代的 “核心工具”。

一、精准适配膜蛋白特性:破解传统方法的 “致命短板”

传统蛋白互作研究方法(如免疫共沉淀、Pull-down)在面对膜蛋白时,往往陷入 “两难困境”:一方面,膜蛋白的疏水跨膜结构域在体外纯化过程中极易聚集、沉淀,难以获得足量且活性完好的蛋白;另一方面,即使勉强获得纯化蛋白,脱离细胞膜环境后,其空间结构也会发生改变,原本能相互作用的结构域失去活性,导致实验出现大量 “假阴性” 结果。

酵母双杂交膜系统则从根本上解决了这些问题。它无需纯化膜蛋白,而是通过基因工程将目标膜蛋白与系统中的功能结构域(如泛素片段)直接在酵母细胞内表达,且表达后的融合蛋白会通过自身的信号肽或人工添加的膜锚定序列,自动定位到酵母细胞膜上 —— 这意味着,膜蛋白全程处于与体内一致的脂质环境中,天然结构和活性得到最大程度保留。无论是研究单次跨膜的受体蛋白(如表皮生长因子受体 EGFR),还是多跨膜的离子通道蛋白(如钾离子通道),该系统都能让膜蛋白在 “熟悉的环境” 中发挥作用,为互作检测奠定精准基础。

二、独特作用机制:让膜上互作 “可视化”

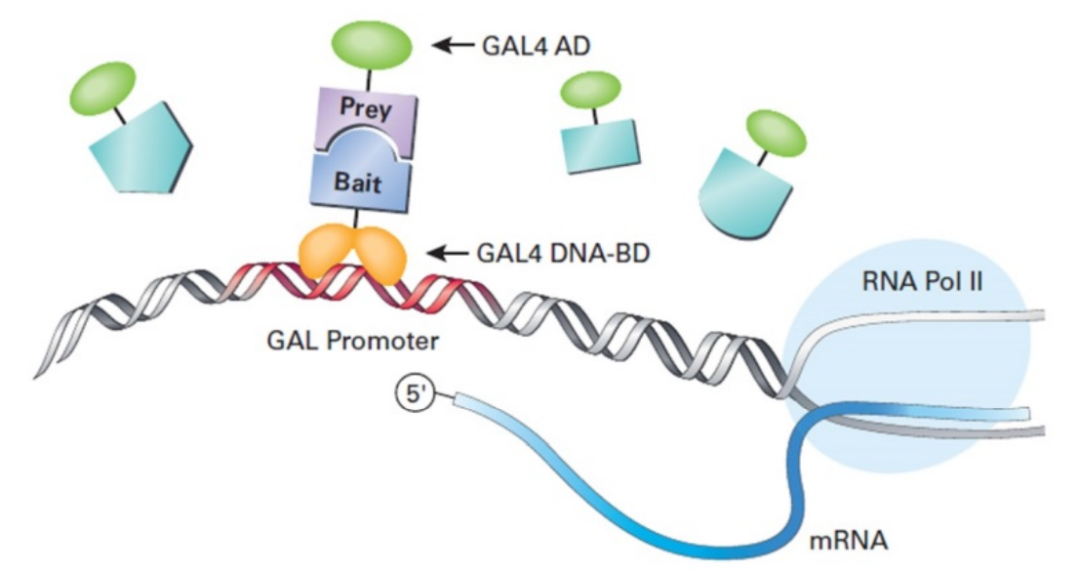

酵母双杂交膜系统的核心优势,还在于其专为膜蛋白设计的 “泛素拆分激活机制”,这套机制完全区别于传统酵母双杂交系统的核内转录激活逻辑,让膜蛋白的互作过程可被清晰 “捕捉”:

系统将泛素蛋白拆分为 N 端片段(Nub)和 C 端片段(Cub),并在 Cub 上连接一个人工转录因子(如 LexA-VP16)。实验时,将 “Cub - 转录因子” 与靶标膜蛋白(诱饵蛋白)融合,锚定在酵母细胞膜上;同时将 “Nub” 与待检测的膜蛋白(猎物蛋白)融合,同样定位到膜表面。

当诱饵蛋白与猎物蛋白在膜上发生特异性互作时,会带动原本分离的 Nub 和 Cub 相互靠近,重新组装成完整的泛素分子。完整的泛素会被酵母细胞内的泛素蛋白酶识别并切割,释放出游离的人工转录因子。这些转录因子进入细胞核后,会激活下游报告基因(如 LacZ、HIS3)的表达 —— 科研人员只需通过观察酵母在选择培养基上的生长情况,或检测报告基因产物的活性,就能轻松判断两种膜蛋白是否存在相互作用。

这套机制完全依赖膜表面的蛋白互作启动信号,不依赖蛋白进入细胞核,完美适配了膜蛋白 “锚定在膜上” 的特性,让原本看不见、摸不着的膜蛋白互作,变成了可观察、可验证的实验结果。

三、广泛应用场景:从基础研究到药物研发的 “全能助手”

作为膜蛋白互作研究的 “核心工具”,酵母双杂交膜系统的应用场景早已覆盖生命科学的多个领域,成为连接基础研究与产业转化的关键桥梁:

在基础机制研究中,它帮助科研人员解析了众多膜蛋白互作网络 —— 例如,通过该系统发现新冠病毒刺突蛋白(Spike)与宿主细胞 ACE2 受体的关键互作位点,为理解病毒入侵机制提供了直接证据;在神经科学领域,它助力揭示了突触前膜蛋白与突触后膜蛋白的瞬时互作,为神经信号传递机制的研究打开新窗口。

在药物研发中,它更是发挥着 “靶点筛选利器” 的作用。针对膜蛋白药物靶点(如 G 蛋白偶联受体 GPCR),科研人员可通过该系统构建大规模 cDNA 文库,筛选与靶点互作的下游信号蛋白或调控蛋白,发现新的药物作用通路;同时,该系统还能用于药物活性检测 —— 例如,筛选能阻断肿瘤细胞膜蛋白(如 CD44)与配体互作的小分子化合物,为癌症靶向治疗提供候选药物。

此外,在合成生物学领域,它还可用于人工膜信号通路的构建,通过调控膜蛋白互作,设计出响应特定刺激的细胞行为,为细胞工程与生物传感器开发提供技术支撑。

结语

从破解膜蛋白研究的 “环境适配难题”,到通过独特机制实现膜上互作 “可视化”,再到覆盖基础研究与产业转化的广泛应用,酵母双杂交膜系统以其对膜蛋白特性的深度契合,成为膜蛋白互作研究中无可替代的 “核心工具”。随着膜生物学研究的不断深入和药物研发对膜蛋白靶点的持续关注,这一系统将继续发挥关键作用,帮助科研人员揭开膜蛋白互作的神秘面纱,为人类健康与生物技术发展提供更强力的支撑。