宋江之死:不是冤屈,是愚忠执念写就的必然结局!

谈及宋江之死,许多人会惋惜他被奸臣陷害、遭皇帝猜忌,叹一句“冤”。可细究《水浒传》的情节与宋江的性格逻辑便会发现,他的死从不是意外的悲剧,而是自己用“忠义”执念亲手铺就的必然之路,毫无“冤”可言。

宋江的死,源于他对“忠君”近乎偏执的信奉,这份执念让他连求生的机会都主动放弃。当奸臣以“安抚”为名,让宋徽宗赐下御酒时,反常的信号早已浮现:非庆功非祝寿,平白无故的赏赐本就可疑;天使拒绝共饮御酒,事后却在馆驿饮酒的破绽,更该让人心生警惕。

要知道,古代君臣赏赐御酒,使臣为表清白或显诚意,常会陪饮或先尝,可这位天使却以“自来不会饮酒”推脱,转头便在驿馆畅饮——如此明显的矛盾,宋江不可能没察觉。但他偏不深究,只因“君赐之酒”四个字压过了所有疑虑。在他眼里,拒绝御酒是“抗旨”,让使臣先尝是“疑君”,追查真相更是“谋逆”,这些行为都会毁掉梁山兄弟们用性命换来的“招安正名”,会让他毕生追求的“忠义”牌坊轰然倒塌。比起性命,他更怕的是“不忠”的骂名,这份本末倒置的执念,让他亲手端起了毒酒。

更值得深思的是,宋江并非看不清朝廷的腐朽,却仍要飞蛾扑火般往深渊里跳。他曾活捉高俅却礼送回京,曾目睹奸臣把持朝政、陷害忠良,更该明白梁山众人在朝廷眼中始终是“招安的草寇”,是可利用也可随时丢弃的棋子。卢俊义“坠水而死”的谎言漏洞百出——一个能征善战的武将,怎会轻易在淮河落水身亡?可宋徽宗对此毫不在意,既不派人核查,也不追究疑点,只在奸臣的花言巧语中“沉吟良久”,最终还是放任毒酒送往楚州。

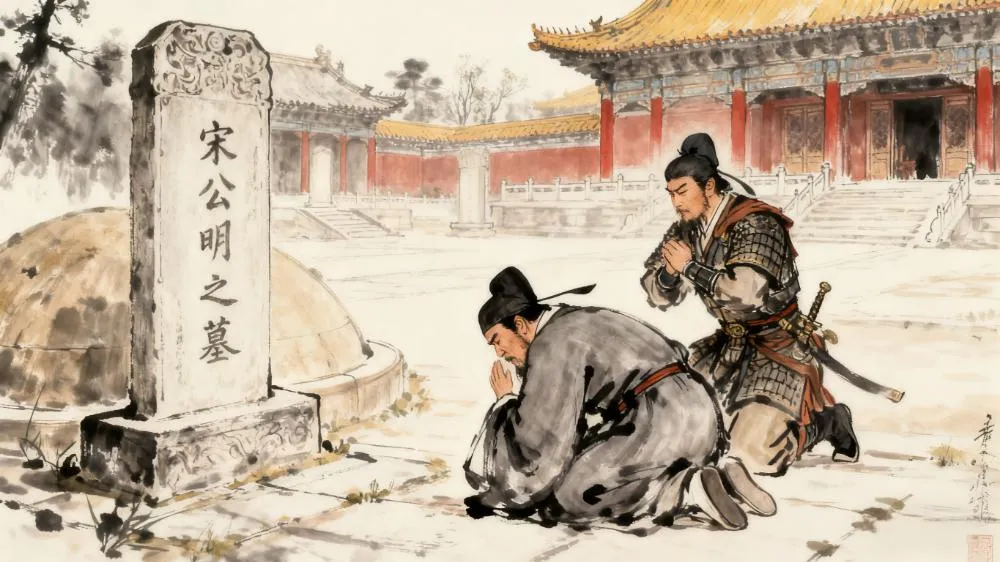

宋江不会不懂,皇帝的“犹豫”从不是出于怜悯,只是怕落“杀功臣”的恶名;奸臣的算计也不是偶然,而是朝廷对“草寇出身”者的必然打压。但他偏要自欺欺人,把皇帝的冷漠当“君恩难测”,把奸臣的谋害当“命数使然”,甚至在中毒后,还将这份执念强加给兄弟。他骗李逵喝下毒酒,理由是“怕你造反坏了忠义之名”;他托梦给吴用、花荣,让本可安稳度日的二人在墓前自缢——在他的“忠义”体系里,兄弟们的性命、家庭都成了点缀自己“忠君”形象的工具,所有人都要陪他完成这场悲壮又可笑的“献祭”。

有人说,若宋江当时争取一下,或许能活。比如暂时搁置御酒,上奏说明疑虑,或借故拖延,观察朝廷动向。可这不过是旁观者的一厢情愿。以他的性格,“君要臣死,臣不得不死”是刻在骨子里的信条,即便宋徽宗并非一心要他死,他也不会去“争取”。他一生都在为“洗去贼寇身份”而活:上梁山后力主招安,为的是让兄弟们“堂堂正正做朝廷官员”;征方腊时损兵折将也不回头,为的是向朝廷证明“梁山的忠心”;哪怕临死前,他最在意的仍是“我等一世清名忠义之事”。对他而言,活着却背负“不忠”的骂名,比死更可怕。他的死,就像一场早已写好剧本的戏,奸臣是推手,皇帝是观众,而他自己,是那个最投入的演员,主动走向舞台中央的断头台,还拉着一群兄弟陪葬。

宋江之死,从来不是“冤”,而是愚忠执念的必然结局。他用自己的性命,印证了封建时代“忠义”理想的虚妄——当朝廷腐朽、君心凉薄时,所谓的“忠”,不过是捆住自己的枷锁,所谓的“义”,也成了绑架兄弟的利刃。他到死都没明白,真正的忠义,该是护兄弟周全、守初心本色,而非为一个昏君、一个腐朽的朝廷,赌上所有人的性命。这样的结局,与其说是被害,不如说是他为自己的执念,选择的最终归宿,可悲,却绝不冤。