导语

在荧光显微实验中,常常会被背景光或激发光泄漏搞得图像暗淡、对比度低。真正的症结往往藏在滤光片——这块看似不起眼的光学元件,却是实现高对比度、低噪声荧光成像的关键。本文将从原理、参数、类型到实际选型一步步拆解,让你快速定位痛点、选对滤光片,从此告别“看不清、看不准”。

图1:荧光系统中的光学滤光片:激发光通过激发滤光片过滤,然后由以45度角安装的二向色滤光片导向样品;发射的荧光穿过二向色滤光片和发射滤光片到达检测器。

正文

一、荧光滤光片的工作原理——光谱的“进出闸”

【强调】即使使用最先进的相机或显微镜,若滤光片选型不当,光谱交叉仍会导致图像失真。

图2:荧光滤光片立方块的组装视图。滤光片立方块将激发滤光片、二向色滤光片和发射滤光片整合到一个紧凑且预先对准的模块中。它们广泛应用于荧光显微镜和成像系统。

二、滤光片必须了解的核心技术参数

图3:ROX 的吸收(黄色填充)和发射(蓝色填充),与中心分别位于 470 纳米和 525 纳米、带宽分别为 40 纳米和 50 纳米的合适激发(黄线)和发射(蓝线)滤光片叠加显示。

三、常见滤光片类型与典型应用

四、细致的选型流程——让每一步都有依据

1.明确实验需求

• 染料种类(单色/多色)

• 激发光源类型(LED、汞灯、激光)

• 检测器(PMT、CCD、sCMOS)

• 目标分辨率与光强要求

2.获取染料光谱

• 从供应商手册或公开数据库下载激发与发射光谱曲线。

3.匹配激发滤光片

• 选择 中心波长 ≈ 激发峰,带宽覆盖峰值 ± 10 nm,OD ≥ 4。

4.匹配发射滤光片

• 中心波长位于 发射峰,带宽尽量窄(≤ 30 nm),阻断激发波段的 OD ≥ 4。

5.选取合适的分光镜

• 确认 长波截止(Long‑Cut) 与 短波截止(Short‑Cut) 与激发/发射滤片的交叉点匹配。

6.检查系统兼容性

• 尺寸:是否符合光路套件(如 25 mm 圆形、1”方形、滤光块)

• 角度容差:高 NA 目标需要 ≤ 5°

• 热稳定性:激光功率 > 50 mW 时选用耐高温基材

7.成本‑性能平衡

• 关键实验(单细胞成像、定量荧光)使用 窄带、高OD、低波长漂移 的高端滤片。

• 常规筛选、教学实验可选 标准宽带套装,节约预算。

小贴士:在同一系统中使用同品牌、同批次的滤光片可以最大限度降低光谱漂移带来的误差。

图4图5:多波段滤光片配置Pinkel(上图)和Sedat(下图)装置

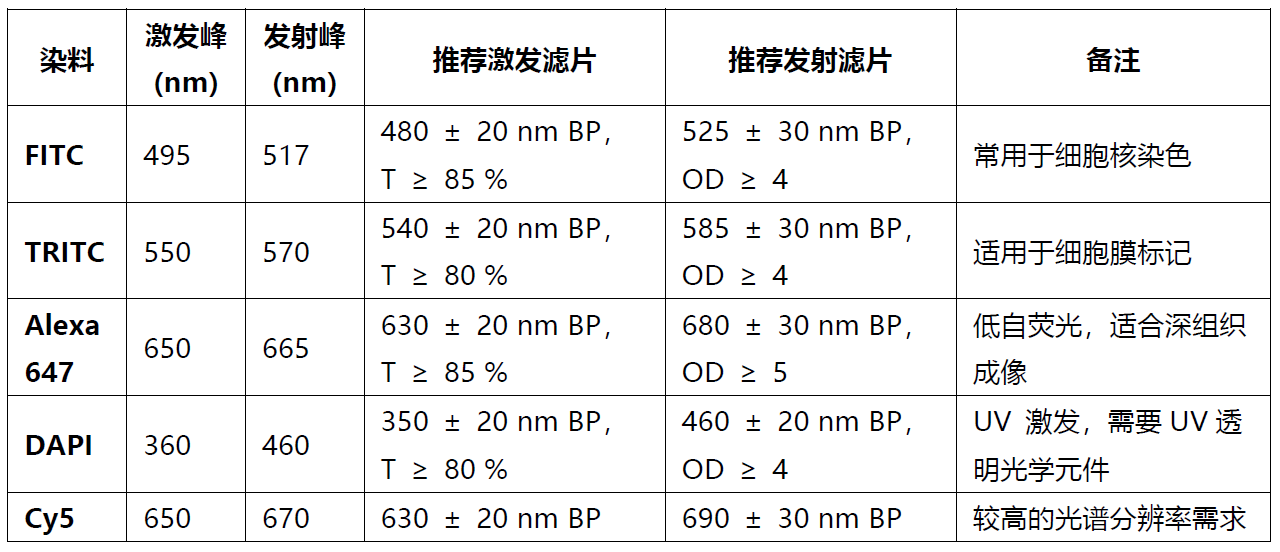

五、典型染料的滤光片组合

六、高级技术补充——滤光片的制造原理与性能优化

1.薄膜沉积技术

多层介质(Dielectric)薄膜通过 真空蒸发 或 离子束沉积 实现波长选择。层数越多,阻带越陡峭,OD 越高。

2.光谱交叉斜率 (Edge Steepness)

关键指标:斜率 (dT/dλ)。斜率越大,激发/发射分离越干净,尤其在多染料混合时显著降低交叉干扰。

3.热漂移系数 (Thermal Shift)

每摄氏度导致中心波长漂移约 0.02–0.05 nm(介质薄膜)或 0.1–0.3 nm(染料吸收)。高功率激光系统需选用低漂移材料(如 石英基底)。

4.角度依赖性

蓝移/红移:入射角增大导致中心波长蓝移约 0.5 nm/°(典型介质滤片)。因此在大 NA 目标(NA ≥ 0.8)时,需使用 宽角度容差 或 光学仿真 进行校正。

5.耐功率等级

对于激光功率 > 100 mW 的应用,滤片需通过 功率密度 (W/cm²) 测试,常用 硬化涂层 防止热损伤。

了解这些制造细节有助于在高功率、多通道的实验中做出更精准的滤光片选择。

结语

• 滤光片是荧光显微系统的光谱守门员,决定了信号是否能够被准确捕获。

• 掌握 中心波长、带宽、光学密度、角度容差和热稳定性 四大技术要点,就能在人海茫茫的产品中快速定位最合适的方案。

• 通过 激发‑分光‑发射 的“三位一体”选型思路,你的实验将实现更高的对比度、更低的背景噪声,科研成果也会更具说服力。