每年的中秋,都在城市林立的高楼缝隙里寻觅那一轮月影。在月华最浓的时刻按下快门。于是,中秋节就在朋友圈刷屏的“明月打卡照”里,在家族群发的红包和祝福里,在月饼盒精美的包装纸上。

抓住这一层节日的外壳,就聊以自慰,中秋节还未离我们远去。

六朝明月 现代 丰子恺

而刻在中国人骨子里的诗意浪漫,又让我们向往,那一轮月魄带给我们的永恒不变的精神慰藉。

是“小时不识月,呼作白玉盘”的童年天真。

是“海上生明月,天涯共此时”的相思牵挂。

是“但愿人长久,千里共婵娟”的美好祝愿。

月亮本是清冷的,可正是一代又一代人,把数不清的思念、期盼、欢喜和惆怅,都轻轻地、郑重地托付给了它。千年流转,万般情愫汇聚,它才变得如此温情脉脉,成为悬在每个人心头的暖灯,默默照亮着我们寻找归途的方向。

小时候,谁没听过月亮里的故事呢?那皎洁的宫殿里,住着美丽的嫦娥姐姐,还有那只毛茸茸、惹人怜爱的小玉兔。吴刚伯伯总是那么勤快,一下又一下地砍着那棵神奇的、砍不断的桂花树。我记得家里的老式台式电风扇上,就印着嫦娥飞天的图案。

小小的我,常常趴在风扇前,用蜡笔一遍遍地描摹着嫦娥的衣袂飘飞,幻想着有一天也能飞到月亮上,和温柔的嫦娥姐姐、可爱的玉兔做伴儿。

这份对月亮的亲近与想象,其实流淌在我们的血脉里很久很久了。上古的人们,就有庄重的祭月仪式。到了唐代,赏月成了文人墨客心头最雅的风尚。等到了宋代,中秋就真正成了普天同庆、全民参与的盛大节日。古人过中秋,那份仪式感,那份虔诚,透过一幅幅古画,仿佛还能触摸到温度。

露台观月图 元 张可观

想找个最佳观景点吗?这幅画给出了答案,山谷中的临水高台之上!真是赏月的好地方。一位文人,坐在红漆椅子上,身后站着两位童子。

乾隆皇帝喜欢COS文人。看,临水赏月,坐在桂花树下,手里拿着如意,仰头赏月,似乎正在祈福。旁边有一个豪华版茶水台,一位侍者捧着朱漆茶盘,上置青花瓷茶盏。

对月图 南宋 马远 台北故宫博物院

山谷里的月亮,格外清澈。

接受大自然的拥抱,清风明月不需一分钱买,这才是最大的奢侈。

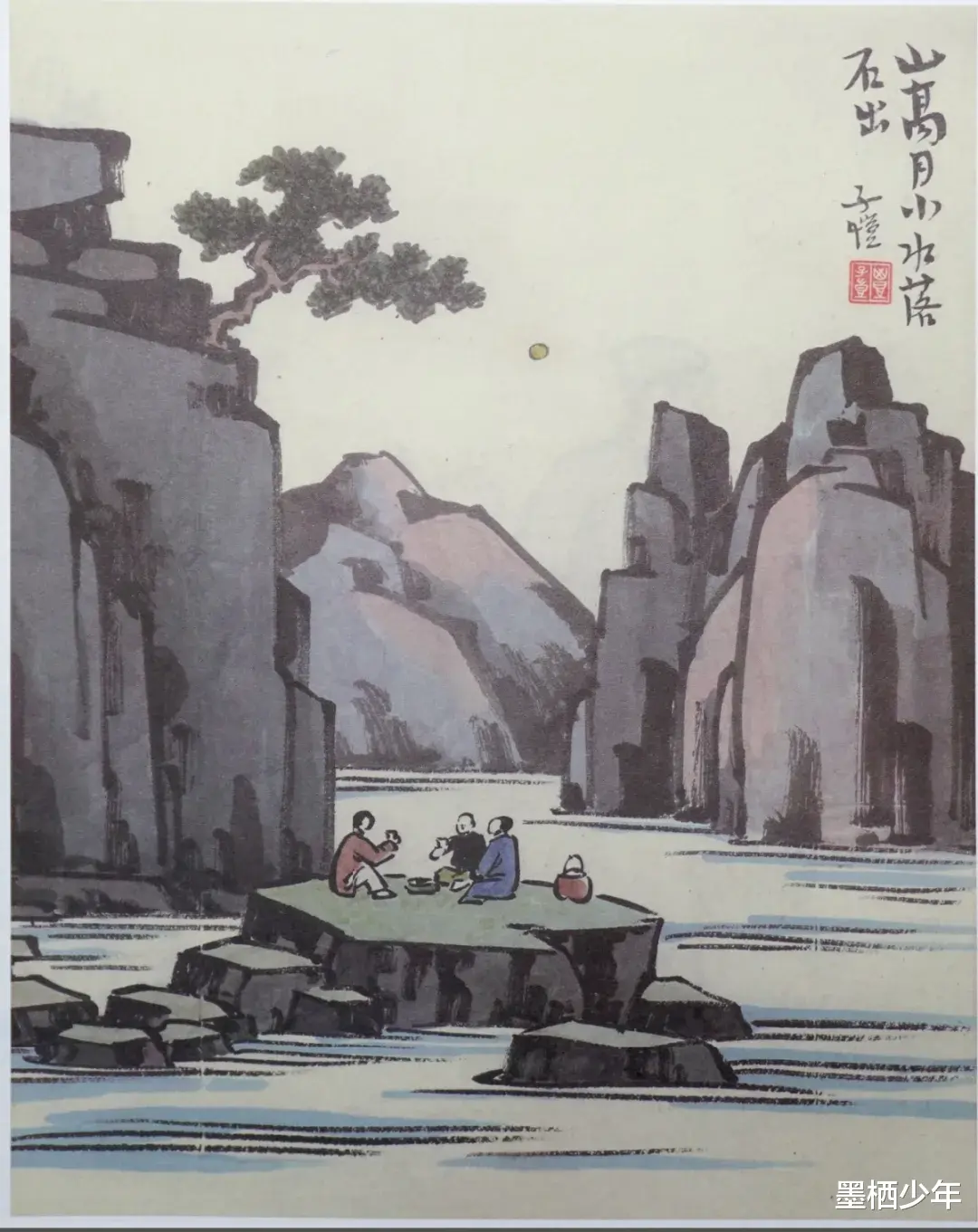

山高月小水落石出 近现代 丰子恺

丰老爷子深知“天人合一”的乐趣。几位挚友在这样的环境里聊天赏月,真是人生乐事。

月曼清游图之琼台玩月 清 陈枚

盛装的嫔妃们在琼楼上笑语宴宴,那是昔日宫廷的繁华月色。

时代流转,“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”。今天,我们不是也能常在公园、古镇看到身着飘逸汉服的小姐姐们吗?她们提着花灯,对着明月巧笑倩兮,成了中秋夜一道道流动的风景线,让古老的月亮,映照着崭新的容颜。

中秋赏月图 清 任伯年

“八月十五月儿明呀,爷爷为我打月饼呀…”

宋代就有月饼的记载。苏东坡《留别廉守》诗中提到:“编萑以苴猪,瑾涂以涂之。小饼如嚼月,中有酥与饴”。用芦苇叶把猪肉包裹起来,再用粘土涂抹在外面进行烧烤。那小小的饼吃起来就像咀嚼月亮一样,里面有酥油和饴糖。苏东坡吃的月饼馅里有酥油饴糖,又油又甜,大概就像老月饼的口味。

现在商场里,月饼的新品种层出不穷,可也许是平时吃惯了好东西,并没觉得这些月饼有什么特别。倒是怀念起小时候自己家做的中秋麦饼来。

清 任伯年 中秋赏月图 轴纸本设色

纵122厘米 横57厘米 上海博物馆藏

自己家做的麦饼,样子有点像任伯年画中月饼的样子。全家人一起动手,揉面粉的揉面粉,擀面饼的擀面饼,撒上芝麻,大铁锅里炒得喷香。模样和口感都有些粗粝,不过,是甜是咸自己做主。就像亲手捧起“团圆”两字。

这个中秋,不妨放慢脚步。抬头看看月亮,它见过李白、苏轼,也见过你的童年。

故园今夜月 现代 丰子恺