工作日的午休时段,写字楼下的便利店里,你拎着盒饭匆匆回到工位;深夜的外卖平台上,独自亮着灯的房间里,你点下了"单人套餐";周末的商场餐厅,吧台边,你一个人坐下。服务员问"就一位吗?"——那一刻的停顿,你懂的。

也许你从未将自己和"一人食"这个概念联系起来,但你确实已经是这个庞大群体的一员。

在中国,超过2亿人单身,独居人数已突破1.25亿。在90后、00后的外卖订单中,单人用餐的比例分别达到65.4%和73.7%——这意味着,你身边每擦肩而过的6个人里,就有一个正过着"一人食"的生活。

这不是一个小众的选择,而是一个被忽视的常态。

01 我们为什么一个人吃饭?

这个问题的答案,既简单又复杂。

表面上看,这是社会变迁带来的结果。中国单身人口持续扩大,2021年全国15岁以上的单身人口约为2.39亿人,到2025年这个数字预计将突破3亿。城市化进程、工作压力、生活节奏、经济成本——这些现实因素让越来越多的年轻人处于独居状态,一个人吃饭成了不得不面对的日常。

但深入一层会发现,这也是主动的选择。在快节奏的都市生活中,独自用餐意味着效率,意味着不用迁就他人的口味和时间,意味着可以完全按照自己的节奏生活。对很多年轻人而言,一人食不是孤独的代名词,而是一种掌控感和自由度的体现。

2024年的数据显示,当单人进餐时,58.56%的消费者选择自己做饭,53.19%选择购买方便食品,39.77%选择点外卖,19.13%会去餐厅就餐。每一个数字背后,都是一个"被动中寻找主动"的故事。

正是这种被动导致和主动选择的交织,催生了今天的"一人食"文化。它既是社会变迁的产物,也是个体意识觉醒的表现。

02 那些无法说出口的需要

但承认"一个人吃饭",和接受"一个人吃饭",是两回事。

抖音和B站上,"吃播"内容总是在深夜躲不掉。2020年上半年,抖音发布了11万个美食类短视频,点赞高达463万。密子君等头部美食博主凭借"一己之胃"狂揽千万粉丝,背后折射的不仅是对美食的向往,更是对陪伴的渴望。

当一个人面对空荡荡的餐桌时,屏幕里那个正在大快朵颐的博主,某种程度上填补了独自用餐的空白感。观众并非真的想看别人吃多少,而是在寻找一种"我不是一个人在吃饭"的心理慰藉。

这种现象揭示了一人食背后的矛盾心态:我们既需要独处的空间,又渴望某种形式的连接。吃播视频成为了一种"虚拟共餐",让独自进食的时刻不那么孤单。它不是真实的陪伴,却提供了一种情感上的在场感。

这种需要,长期以来被忽视,甚至被误解。2022年情人节期间,ponte意大利餐厅等多家餐厅只售卖情人节套餐,不支持单点,套餐价格比平时人均价格高出近一倍——一个人过节,就该被排除在外吗?这种"强制消费"引发的强烈反弹,恰恰说明了一个事实:一人食,从来不应该等同于"将就"。

03 当市场开始回应

好在,改变正在发生。

中研普华数据显示,2025年中国一人食经济规模有望突破1.8万亿。这个万亿级市场的崛起,推动着餐饮行业重新审视单人消费场景。

从必胜客的比萨堡单人套餐、海底捞的单人火锅,到日本一兰拉面早在23年前就设计的"专注于味道的单座"——餐饮品牌正在用各种方式回应这个群体。这不仅是推出"小份菜",更是对一种生活状态的理解和尊重。

海底捞推出“午市单人餐”

在中国市场,越来越多年轻人选择在麦当劳过30岁生日,抖音上#生日餐厅标签累计有1.2亿次播放。海底捞、烤匠等品牌开始主打生日场景,提供从预订到拍照的全套服务。更值得注意的是,一些品牌开始在七夕、春节、情人节这些传统"团聚"节日里,为单身者提供友好选择。

当餐饮品牌推出真正用心设计的单人套餐,设置适合独自用餐的座位布局,在传统节日里也提供单人选项时——市场正在用行动说:一个人的选择,同样值得被认真对待。

04 一个人,也值得好好吃饭

2.4亿单身人口、3.1亿银发族和千万职场人,共同构成了这个万亿级市场。但在数据之外,是一个个真实的你我。

一人食不是孤独的标签,而是当代生活的一种真实样态。它可以是效率的选择,可以是自由的体现,也可以是自我关照的方式。

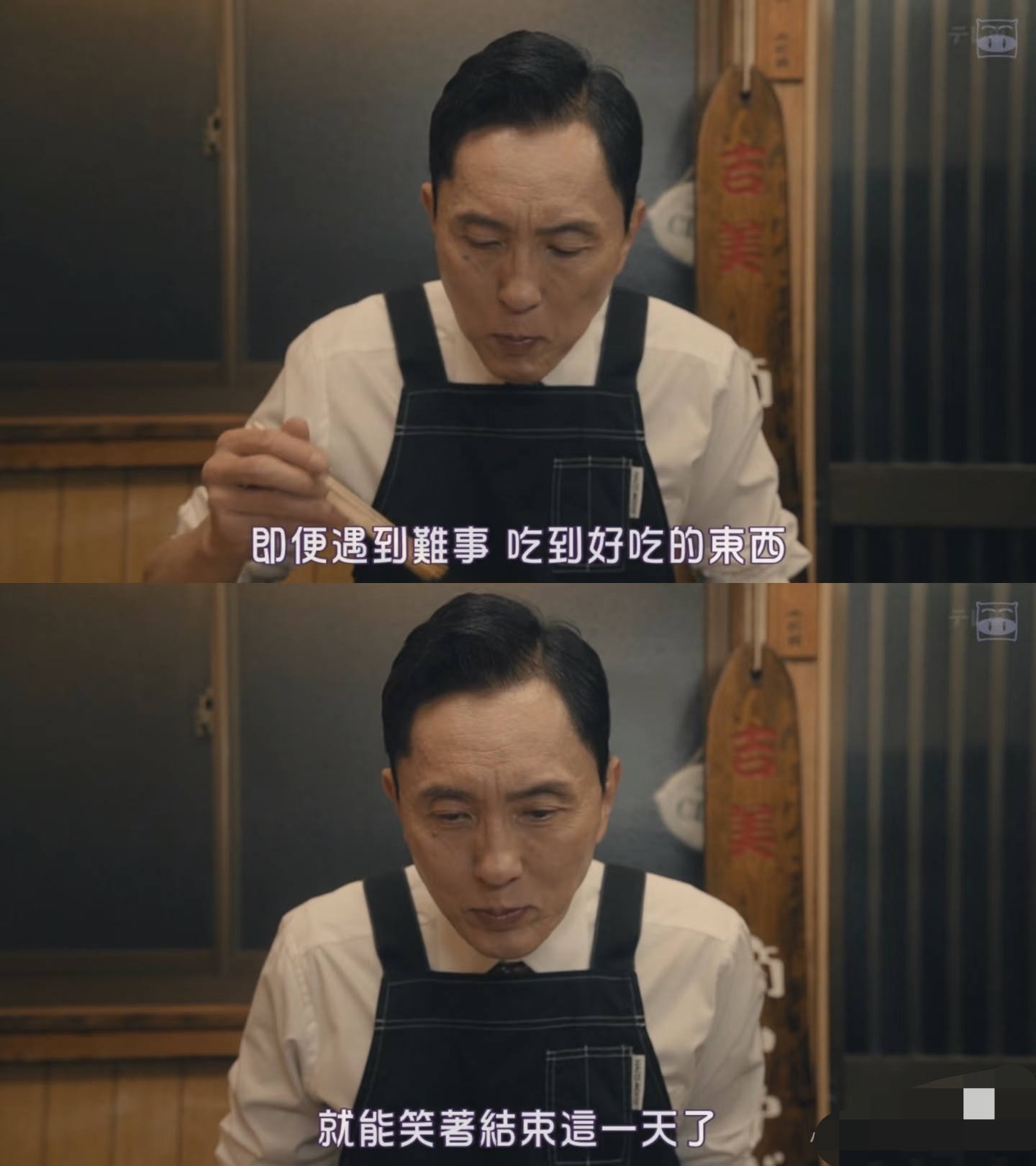

《孤独的美食家》剧照

重要的是,无论选择独处还是群聚,无论是主动还是被动,每个人都值得好好吃饭。当市场开始用更多元的产品和服务回应这个需求时,我们看到的不仅是商业的精明,更是社会对多样化生活方式的包容和理解。

一个人的餐桌,也可以丰盛而体面。

这不是将就,而是一种生活的选择和态度。更重要的是,当你下次一个人坐在餐桌前,你会知道——你并不孤单,有千千万万个人,此刻也在以同样的方式生活着。

而这本身,就值得被看见,被尊重,被好好对待。