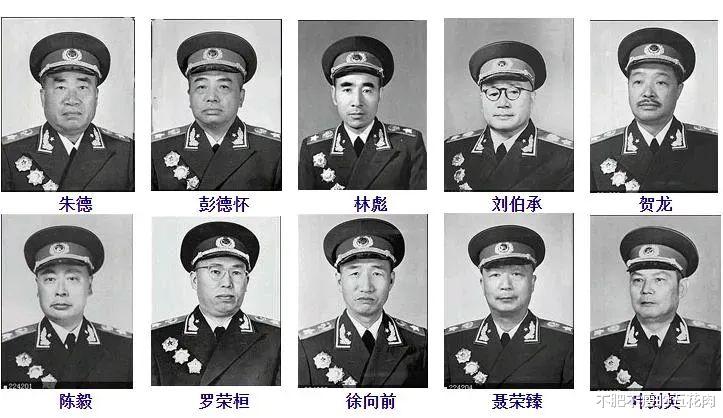

1955年共和国将帅授衔,如同一幅凝固的历史画卷,定格了无数铁血功勋的荣光。而抗美援朝战争作为新中国成立后首次境外大规模作战,其辉煌战绩深刻重塑了将领们的功勋坐标——彭德怀因指挥志愿军力克联合国军而稳居元帅次席,一批将领也因战场表现而擢升。但若历史转向,朝鲜战火未燃,我百万雄师按原计划跨海攻台,粟裕统领的65万大军剑指台湾,十大元帅与十大大将的排序,必将迎来另一番风云激荡。

一、朱德:第一元帅的地位不可动摇。

朱老总何以居大帅之首?因为他是红军之父,是定鼎之基。1927年南昌起义,他任第九军副军长,在三河坝率孤军断后,保存革命火种;次年湘南起义,他率万余人上井冈山与毛泽东会师,亲手创建中国工农红军第四军,任军长。从此,“朱毛红军”威震天下,成为革命武装的代名词。

长征途中,朱德以中流砥柱之姿力挽狂澜。遵义会议后,他坚决支持毛泽东领导,指挥红军四渡赤水、巧渡金沙江;懋功会师时,他团结张国焘部共同北上,避免红军分裂。抗战爆发,他任八路军总指挥,率三师劲旅东渡黄河,开辟华北敌后战场。其撰写的《论抗日游击战争》成为战略指南,毛主席赞其“度量大如海,意志坚如钢”。

解放战争中,朱德以中央军委副主席身份运筹帷幄,提出“南面定天下,北面保江山”大战略。1949年开国大典,他作为人民解放军总司令检阅三军,象征着我党武装力量从井冈山到天安门的伟大征程。

朱德居帅首,因他承载着人民军队的基因与魂魄——从南昌城头的枪声到陕北高原的烽火,从太行山上的游击到百万雄师过大江,他的身影贯穿建军全程。十大元帅中,唯他既是红军之父,又是三军统帅,这座帅位丰碑,铭刻着一段从无到有、由弱至强的建军史诗。

二、粟裕:错失历史战机的“无冕元帅”。

1950年初的东南沿海,粟裕已悄然布下一盘攻台大棋。第九兵团四个军作为第一梯队枕戈待旦,后续又增调四个军组成第二梯队,总兵力达65万人。为保障登陆,毛主席亲赴苏联贷款购船,粟裕更制定了“东西夹击、海陆并举”的精密方案。此时台湾守军仅14万残兵,蒋介石甚至雇佣2万日本兵充数,兵力与士气均处绝对劣势。若此役成功,粟裕将成为中国史上首位完成国家完全统一的军事统帅,其历史地位足以比肩左宗棠收复新疆。

然而朝鲜战争的爆发彻底颠覆了棋局。美国第七舰队悍然封锁台湾海峡,斯大林又因顾忌美苏冲突而拒绝提供海空支援。毛主席权衡全局后,被迫将攻台兵团转向东北:“在朝鲜挫败美军,他们就不敢在台湾问题上抗衡。” 粟裕闻讯后,常终日凝视台湾地图,其子粟戎生回忆:“父亲对未完成统一深怀愧疚。” 这场未竟之战,成为粟裕军事生涯的最大遗憾。

历史对粟裕的考验不止于此。早在朝鲜战端初启时,中央已任命他为东北边防军司令员兼政委,剑指半岛战场。可长年战伤在此刻爆发——头颅中残留的三块弹片导致剧烈头痛,甚至在指挥所晕倒。经苏联专家确诊已无法指挥作战,他含憾请辞。若身体无虞,以他淮海战役歼灭55万大军的谋略,朝鲜战场或将再添“粟式神话”,元帅衔几乎唾手可得。

两次与历史级功勋擦肩,让这位“常胜将军”最终止步大将之首。若无朝鲜战争掣肘,台湾解放的光环足以将他推入元帅前三,位列林彪、刘伯承之前。

三、彭德怀:无抗美援朝仍可稳居次席。

坊间曾流传一种观点:若无抗美援朝,彭德怀的“元帅第二”位置恐将不保。但深究其革命轨迹,此论实属低估。

早在红军时期,彭德怀已奠定“朱正彭副”的统帅格局。1928年平江起义后,他率红五军坚守井冈山,面对十倍敌军竟连克平江、占长沙,毛泽东赞曰:“谁敢横刀立马?唯我彭大将军!”。长征中他护卫中央穿越险境,陕北吴起镇一战更粉碎追兵,使党中央转危为安。

解放战争西北战场堪称其军事艺术的巅峰。1947年,他率2万西北野战军对抗胡宗南20万美械精锐,以“蘑菇战术”周旋于黄土沟壑。青化砭、羊马河、蟠龙镇三战三捷,一年后竟收复延安。战士们“衣不蔽体,脚无鞋袜,冻伤累累”,却牵制了蒋介石“重点进攻”的一只铁拳。此役战略价值,毛主席一语道破:“西北战场虽小,作用极大。”

即便缺席抗美援朝,彭德怀仍有四大不可撼动的资历:

红军时期开始仅次于朱德的军事地位;

抗战中指挥百团大战重创日寇;

解放西北五省并促成和平改编;

长期担任中央军委副主席要职。

这些功绩已构成坚实的排序基础。而朝鲜战争的意义,更多是为他增添了国际声誉的砝码,使“横刀立马”的形象更加耀眼。

四、林彪与诸帅:失却光环的微妙位移

抗美援朝的缺席,对林彪的声誉影响尤为深远。1950年毛主席首选粟裕挂帅,次选便是这位四野战神。但林彪以“新中国刚建立不宜大战强国”为由婉拒,加之长期怕光、失眠的痼疾,最终与这场国际战争失之交臂。尽管他在解放战争中指挥了辽沈、平津两大战役,从松花江直打到海南岛,但缺乏跨境作战的履历,使其军事神话略显不足。若无朝鲜战事,粟裕再立惊天之功,林彪“元帅第三”的位置大概率不保。

其他元帅或多或少都介入过朝鲜战事:

刘伯承创建的南京军事学院,曾紧急培训数千名熟悉美军战术的军官输往前线。若战争未起,这份军事教育功绩的“战时效价”必然削弱。

贺龙1953年率5400人慰问团赴朝,在战地考察45天,为军队现代化带回宝贵经验。和平环境下,这一独特贡献不复存在。

陈毅虽未直接参战,但以上海市长身份组织工商界生产军需,保障了前线物资。无战时需求,其“后勤元帅”的维度随之黯淡。

罗荣桓在军中开展的“反恐美情绪”政治动员,极大提振了志愿军士气。和平年代的政治工作,难以获得可比的历史舞台。

这些“隐性功勋”的消失,虽不至动摇他们的元帅地位,但在具体排位考量时,可能会有所微调。

五、大将方阵:谁可借势而上?

在十大大将层面,朝鲜战场的缺席将重塑晋升通道。若无战争,部分将领将失去“国际级表现”的契机:

韩先楚(原授上将)在朝鲜指挥38军打出“万岁军”威名,连破平壤、汉城。若止步于海南战役,其战功上限恐难突破。

邓华(原授上将)作为彭德怀的副手,后代理志愿军司令指挥上甘岭战役。和平环境下,他或将以四野兵团司令身份定格于中将。

傅崇碧(原授少将)率63军在铁原死守,重伤醒来第一句话是“我要兵”,其悲壮事迹感动全军。此等绝境中的将星闪耀,唯战场能赋予。

而粟裕若成功解放台湾,其部属也可能“水涨船高”。如三野悍将叶飞(金门战役指挥员,原授上将),若在攻台中雪耻,或可跻身大将;王必成、陶勇等原授中将的将领,亦有望摘得上将衔。一支完成国家统一的雄师,注定会孕育更多将星。

结语:被战争改写的将星图谱

回望1955年授衔,十大元帅的排序本质是红军血脉、抗战烽烟、解放功业与抗美援朝荣光的交响。若无朝鲜战火,彭德怀的西北铁血仍可托举其稳居次席,但粟裕将因解放台湾而跻身元帅前列,林彪的国际声望则有所减色。其他元帅因失去与战争关联的独特贡献,排序或现微妙波动,而大将阵营中,一批本可在烽火中闪耀的将星,光芒或将收敛。

当然,历史不容假设,但这一推演揭示了一个深刻命题:将领的历史地位,既取决于个人才能,更系于时代赋予的使命。当台湾海峡的波涛与朝鲜半岛的风雪在历史天平上重新衡量,那些本可更加璀璨的将星,令人不禁扼腕。而中华民族的统一大业,至今仍在呼唤属于它的历史性将星。