整理:金仲兵

一、仇恨思维的机制形成(由DeepSeek-R1完成回答,搜索全网30篇资料)

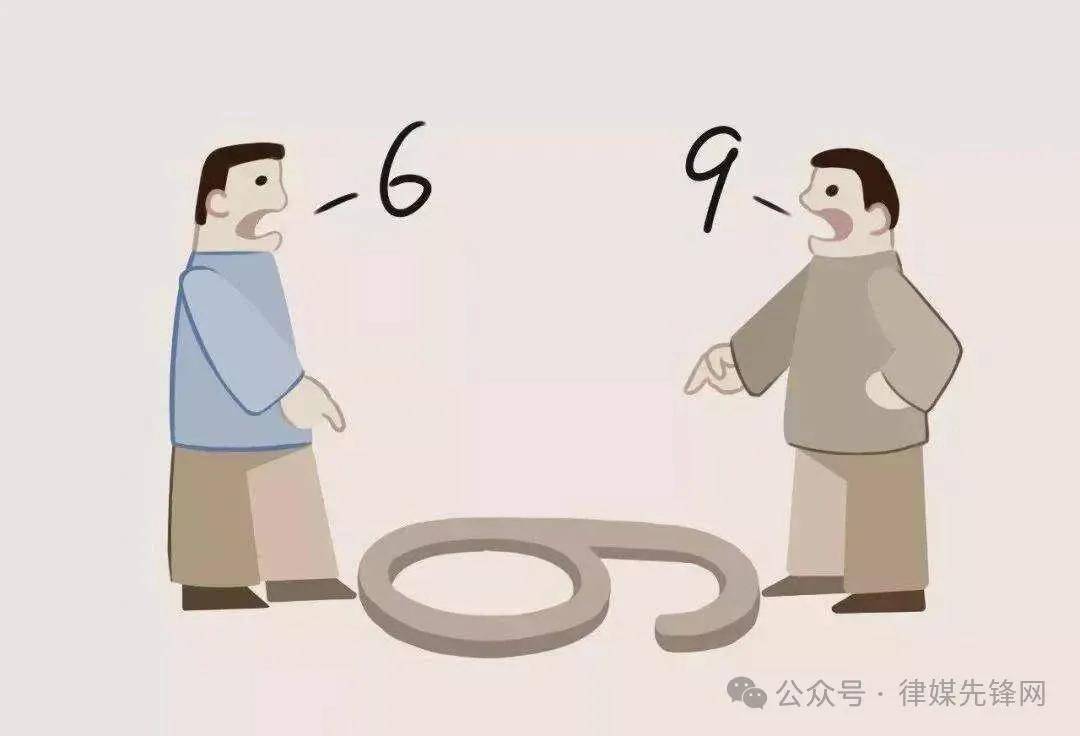

仇恨的心理机制形成过程是一个系统性、渐进式的操控过程,涉及认知扭曲、情感操控和行为强化等多维度交互作用,其核心环节如下:

1、非人化标签与认知偏差植入

通过系统性妖魔化特定群体(如国家、民族、团队或宗教),将特定群体标签化、符号化、简单化,建构出“绝对邪恶”的符号标签(如“蟑螂”“敌人”),将抽象概念转化为具象化敌对目标,(如将问题归咎于“外部威胁”,转移内部矛盾和焦点)。

这种刻意污名化,会激活大脑的敌意归因偏差,使受教育者将中立事件自动解读为恶意攻击,同时抑制同理心神经回路(如前额叶-边缘系统连接),消除对目标群体的共情能力。

2、情感劫持与集体认同捆绑

利用人类对归属感的先天需求,将“仇恨对象”与“集体生存威胁”强行关联,通过感官刺激和情绪煽动替代事实探究和理性思考。

通过反复强化屈辱叙事、悲情叙事和苦难叙事,过度渲染苦难、压迫与仇恨(如选择性渲染历史事件),刺激杏仁核产生创伤性情绪记忆,使愤怒和恐惧转化为群体忠诚的“燃料”。

在此过程中,个体理性思考被集体情绪替代,形成“受害者”身份认同,达成“恨即正义”的扭曲道德观和言行共识,将集体焦虑转化为对外敌的恐惧。

3、认知封闭与信息筛选

建立单一化历史叙事和意识形态框架,通过以下手段扼杀批判思维:

(1)历史叙事篡改:简化复杂事件为“非黑即白”对抗模型,消除历史背景的多元性。这种叙事方式剥夺了理性思考的空间,将历史记忆转化为情绪宣泄的燃料。

(2)信息源垄断:封锁对立观点,制造“唯一真相”幻觉。

(3)语言重构:使用煽动性词汇(如“清算”“复仇”)替代中性表述,强化行为正当性。

4、行为训练与暴力正当化

(1)渐进脱敏:初期宣扬抽象仇恨,后期具象化为暴力许可(如“消灭害虫”隐喻)。

(2)仪式强化:通过集体宣誓、纪念活动等行为仪式,将仇恨转化为群体身份符号。

(3)替代性攻击:鼓励对替代目标(如人偶、画像)实施象征性暴力,降低实际攻击行为的心理门槛。

5、代际传递与病理循环

(1)家庭复制:父母将未处理的仇恨创伤通过“投射性认同”转移给子女,形成强迫性重复的代际复制机制;

(2)制度性灌输:通过教科书、影视、纪念日等反复强化“敌我意识”,形成集体记忆的代际传递,使仇恨成为文化基因的一部分。

教育体系则将仇恨内容植入教材,利用权威效应使青少年产生认知服从。

(3)神经可塑性固化:长期仇恨情绪导致血清素水平异常,前额叶调控功能退化,形成攻击性人格特质。

(4)关键转折点:当受教育者出现幸灾乐祸式快感(如对他者苦难欢呼)或泛化仇恨(从特定群体扩展至全体异见者),表明心理机制已完成闭环,进入自我维持状态。

(5)逆转与解脱:需通过认知行为疗法,重建同理心神经网络,并配合社会再融入训练。

二、法西斯美学掩盖下的仇恨思维与自我解脱

以上仇恨思维形成过程,揭示出其本质就是反人性的精神操控术——通过劫持人类情感本能,达成政治驯化目的。其破坏力远超个体心理范畴,直接威胁文明社会根基。

所以能够如此,是因为:

1、人是群居动物,需要融入集体并得到价值认同。但是,当因某个机制设计而使个体人类失去群体(集体、团体)依存而散沙状独立存在时,则暴露出生物竞争的脆弱性,充满了各种现实危机。

于是,有人在打散群居生存同时,也设计出另一种生存规则:让人把有限的生命投入到无限的时代大潮中,用高度组织、整齐划一的集体狂热来教化、消融、磨合个体的存在。

在汪洋大海中进行所谓“沉浸式”体验,会激发(倒逼)出个体人不得不如此的忘我热情和坚强意志,进而淡化个体的孤独和无助感。

这时,个体人已成为服从工具和工具人(螺丝钉)。

2、要突破这种集体意识,是很痛苦、危险且艰难的,往往容易使人绝望到抑郁。

请注意:促成这一切的社会手法,就是“法西斯美学”。

法西斯美学是一个文明陷井,陷进去就很难爬出来,反而容易形成不断强化的恶性螺旋。我们称之为“文明返祖现象”。

其中,极少觉悟者,是为缘。更多的人,则要靠外部因素打破僵局,是为拯救。

二〇二五年八月十五日星期五