一支递来的香烟,一个生硬的点烟动作,竟让潜伏在毛主席身边的军统特务原形毕露。

这场看似平静的暗战,背后是国共特工斗争的惊心动魄,更是历史转折点上智慧与阴谋的较量。毛主席如何从细微处洞察危机?这名深藏不露的王牌特务,最终又如何走向败露?

1938年的延安,既是革命圣地,也是国民党特务虎视眈眈的目标。随着抗日民族统一战线的建立,国民党虽表面合作,却暗中派遣大量特务潜入延安,其中最为狡猾的,当属军统戴笠亲手培养的王牌间谍——沈之岳。

沈之岳早年经历复杂。他曾就读于南京中央军校,后考入上海复旦大学,在此期间接触马克思主义,参与工人运动并被国民党逮捕。狱中,他急中生智谎称有国民党高官亲戚,连特务都不敢轻易动他。这个细节引起戴笠的注意,认为他是可造之材,遂将其招入军统,精心培养。

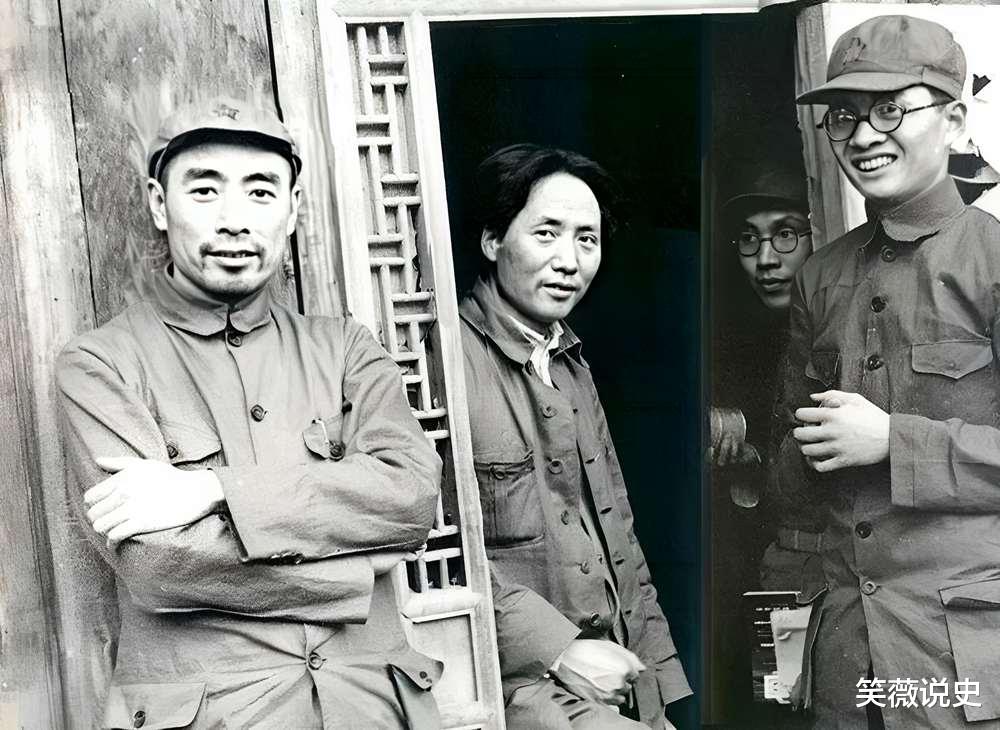

经过严格训练,沈之岳化身进步青年“沈辉”,随教授访问团来到延安。他举止得体,理论功底扎实,甚至能背诵不少马列著作,很快就通过了审查。

更令人称奇的是,这个特务在延安表现出色,不仅吃苦耐劳,还经常帮助同志,连当时负责安保工作的康生都对他赞赏有加,称其为“国统区来延青年的表率”。

凭借完美伪装,沈之岳先后进入红军大学学习、入党,甚至被选拔到中央机要部门工作,最后成为毛主席的秘书之一。这个位置让他能接触到核心情报,堪称军统潜伏史上最成功的一步棋。

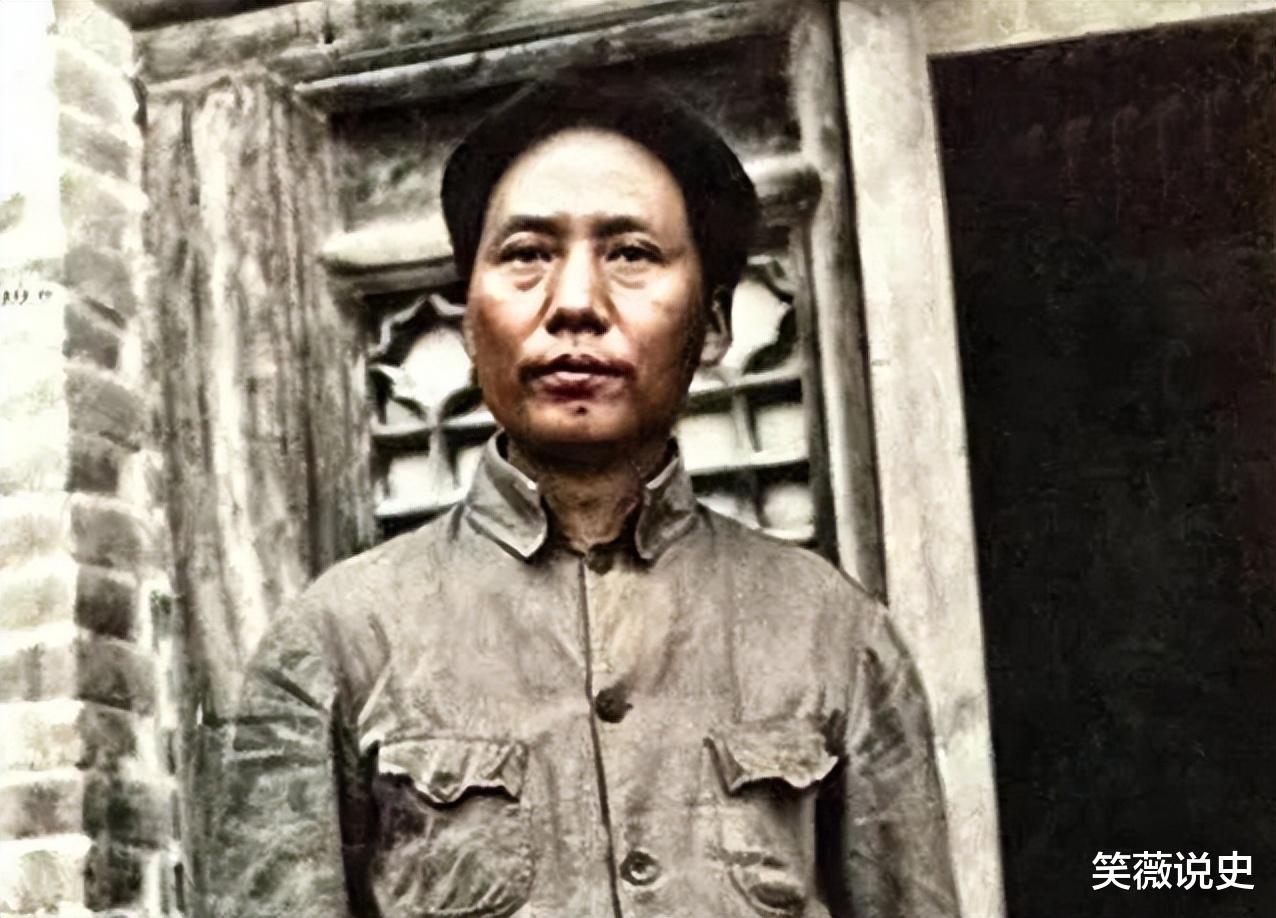

然而,百密终有一疏。某日,毛主席正在工作,烟瘾上来却发现常抽的香烟已经用完。这时,身边的沈之岳适时递上一支烟,还为自己也点了一支。就是这个看似自然的动作,引起了毛主席的警觉。

毛主席一生烟不离手,对抽烟的姿势再熟悉不过。他注意到沈之岳点烟的动作生硬,吸入后喉部无自然反应,明显不是长期吸烟者。一个不抽烟的人为何随身带烟?又为何恰好在自己缺烟时递上?这些疑问让毛主席意识到这个“得力秘书”可能别有目的。

尽管没有立即揭穿,毛主席以工作需要为由,将沈之岳调离核心岗位,派往浙江国统区的新四军工作。这一决策既避免了打草惊蛇,又有效化解了潜在风险。

离开延安后,沈之岳的真实面目逐渐显露。1941年,新四军部队在安徽茂林地区遭国民党军伏击,九千余人壮烈牺牲,叶挺被俘,项英遇害,这就是震惊中外的“皖南事变”。据台湾学者徐宗懋后来披露,诸多证据表明,正是沈之岳将新四军的行军路线透露给军统,导致了这场悲剧。

1943年,沈之岳公开出任军统东南特侦站站长,彻底撕下伪装。这个曾被延安同志誉为“模范党员”的人,最终站在了革命的对立面。

回顾这段历史,不得不佩服毛主席的明察秋毫。在没有现代侦测技术的年代,凭借丰富的社会经验和敏锐的观察力,从一个点烟的细节识破伪装,避免了更大损失。这场隐蔽战线的斗争,虽无声却惊心,虽无形却决定生死,展现了历史洪流中智慧较量的精彩篇章。

【参考资料】《毛泽东年谱(1893-1949)》(中央文献出版社)《中国共产党延安时期局部执政史论》(陕西人民出版社)《军统特务活动史》(九州出版社)《皖南事变历史资料选编》(安徽人民出版社)《戴笠与军统》(中国文史出版社)《延安秘事》(红旗出版社)《中国共产党历史第一卷(1921-1949)》(中共党史出版社)《毛泽东传(1893-1949)》(中央文献出版社)