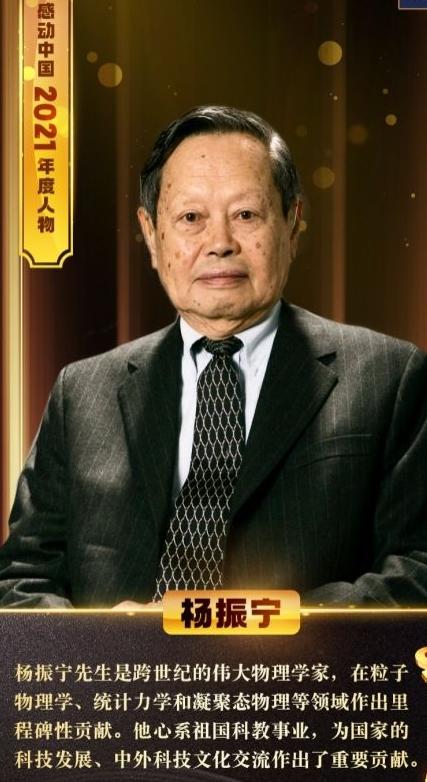

俗话说,“科学无国界,但科学家有祖国。”在当代科学史上,杨振宁的名字如雷贯耳,他不仅是物理学界的泰斗级人物,更因与翁帆那段相差54岁的“爷孙恋”婚姻,长期占据公众视野的焦点。然而,许多人可能不知道,这位享誉世界的学者背后,藏着一颗炽热的中国心——从年轻时远渡重洋求学,到晚年毅然放弃美国国籍、回归故土,杨振宁用一生诠释了何为“赤子归心”。

2025年,当103岁的杨振宁逝世的消息传出,无数人沉浸在对这位科学巨匠的缅怀之中,可谁能想到,一场关于他生前决定的“网络考古”,竟让他的形象在舆论中再度飙升?究竟是什么举动,能让一位逝去的老人,在互联网时代掀起如此巨大的情感波澜?这背后,又隐藏着怎样动人心魄的故事?

杨振宁的一生,堪称一部传奇史诗。1922年出生的他,自幼展露过人天赋,青年时期赴美深造,很快在物理学领域崭露头角。1957年,他与李政道合作提出“宇称不守恒”理论,一举斩获诺贝尔物理学奖,从论文发表到获奖仅用了不到两年时间,打破了诺奖历史上的最快纪录。领奖台上,杨振宁用中文铿锵有力地宣告:“我为自己是中国血统而骄傲!”这句话,不仅让全场掌声雷动,更在海外华人中激起无限自豪。然而,荣誉背后,杨振宁的人生并非一帆风顺。他的第一段婚姻始于1949年,与曾是学生的杜致礼相识于微时,两人相濡以沫五十余载,育有多个子女。杜致礼默默承担家庭重任,让杨振宁心无旁骛地投身科研,可惜天不假年,2003年她因病离世,留给杨振宁无尽的思念。

妻子去世后,杨振宁从美国退休,选择定居清华大学,试图在故土寻找心灵的慰藉。就在这时,命运为他打开了另一扇门——2004年,当时还是学生的翁帆寄来一封信,两人由此开始频繁交流,感情在书信往来中悄然滋长。同年年底,这对年龄相差54岁的恋人登记结婚,瞬间引爆社会热议。有人质疑这段婚姻的动机,有人嘲讽“爷孙恋”的不般配,但杨振宁和翁帆始终置若罔闻,他们携手出席学术活动,相互扶持生活,用行动证明感情的纯粹。

然而,命运的戏剧性总在不经意间上演——2025年,刚过完103岁生日的杨振宁猝然长逝,消息一出,全网哗然。清华大学第一时间将官方账号头像换为黑白照,校友卢伟冰发文追忆“聆听杨老课程的荣幸”,中科院院士潘建伟含泪坦言“无比悲痛”,学术界和普通网友纷纷自发悼念,话题阅读量迅速突破千万。

但更让人意外的,是杨振宁逝世后的一场“网络考古”。网友们翻出他生前的种种事迹:自幼立志拿诺奖的豪言、为清华捐出全部积蓄的慷慨、推动中国物理学教育的执着……而最引人注目的,是他在2015年做出的一项决定——以93岁高龄放弃美国国籍,恢复中国国籍。当时,这一举动曾引发不少争议,有人不解他为何在晚年“折腾”,甚至质疑其动机。杨振宁却淡然回应:“我身体里流着父亲的血,也是中华文化的血。”这句朴实无华的话,在多年后重被挖掘时,瞬间点燃了公众的情感。相关话题“杨振宁曾谈恢复中国籍”登上热搜,阅读量超三千万,互动过万。评论区里,“先生爱国之心从未变过”“家国情怀与学术成就同辉”等留言刷屏,许多人感慨:或许连翁帆都没想到,丈夫逝后竟因这一举动口碑暴涨。

其实,杨振宁的爱国之心早有迹可循。1970年钓鱼岛事件中,他作为留美学生积极参与抗议,公开强调“钓鱼岛属于中国领土无可辩驳”;第一次回国访问时,他促成科大少年班的设立;定居清华后,他将住所命名为“归根居”,寓意落叶归根的夙愿。更不用说,他多年来设立基金资助学者、推动清华高等研究院建设,这些举动无不彰显他对祖国的深情。恢复国籍,不过是将这份情感以最正式的方式表达出来。

有趣的是,这场“口碑逆袭”还折射出公众认知的转变——早年,有人因他的美国国籍而质疑其忠诚;如今,人们更愿透过现象看本质,理解他海外奋斗的艰辛与归国的赤诚。杨振宁用一生画了一个圆:从清华园出发,环游世界,最终回归故土。他的故事提醒我们,爱国不是口号,而是融入血脉的担当。

杨振宁的离去,不是终点,而是一曲爱国与科学精神的永恒赞歌。他就像一棵参天大树,根深叶茂时荫庇四方,落叶归根时滋养故土——那句“我为自己是中国血统而骄傲”,不仅是对过去的总结,更是对未来的召唤。在物欲横流的时代,他的选择如一盏明灯,照亮了无数迷茫的心灵:科学可以跨越国界,但灵魂永远眷恋故乡。

我们不禁反思,在追逐个人成就的征途上,是否也曾忘记自己的根与魂?杨振宁用行动告诉我们,真正的伟大,不仅在于攀登学术高峰,更在于心怀家国、情系桑梓。如今,他的故事仍在激励年轻一代:愿每一位科研工作者都能像他一样,以智慧为舟、以爱国为帆,在探索未知的海洋中破浪前行。毕竟,人生如圆,唯有不忘初心,方能书写不朽传奇。