在嵩山文化的星空中,耿直先生如一颗执着的恒星,以笔为犁深耕乡土文脉,以心为炬照亮史志传承之路。他生于嵩山脚下,长于农耕之家,怀揣着对文化的赤诚与对家乡的热爱,从边疆支教的青春岁月到故土修志的晚年时光,六十余载初心如磐,在文学创作与史志编纂的沃土上辛勤耕耘,留下了等身著作与不朽精神。他以“耿直”为名,更以耿直立身,用一生践行着对事业的坚守、对亲情的担当、对社会的奉献,成为嵩山文化传承史上一座不朽的丰碑,其精神如嵩岳之巅的松柏,历经风雨而愈发挺拔。笔者的父亲阎锦木与耿直先生是相交甚笃的挚友,二人常聚在一起商量事情、研究问题,曾携手编纂《嵩山志》,这份志同道合的情谊深刻而厚重。耿直先生离世后,父亲便极少再提及他,想来是心中悲痛难以释怀,如今写下这篇文章,亦是为了缅怀这份珍贵的友情,追忆这位值得敬重的文化长者。

少年立志:嵩山沃土孕育文化初心

1934年11月,耿直出生于登封市中岳区南新庄一个中农家庭,在家中兄妹6人排行老大。贫瘠的年代里,农耕生活的艰辛磨砺了他坚韧不拔的品格。小小年纪的他,便扛起沉甸甸的大篮子,跟着父母穿梭在田间地头,拔草、捡豆、挖野菜、拾柴火,日出而作、日落而息的农耕岁月,让他对这片土地产生了深厚的情感,也培养了他勤劳质朴的本色。

幼年时,耿直在本村小学启蒙,后辗转至新店求学,动荡的求学环境并未磨灭他对知识的渴望。1948年,他考入登封联中(现登封一中前身),在这里,他的文学天赋得到了语文老师傅景南的悉心栽培。在老师的引导下,他的语文成绩突飞猛进,写下的作文常常作为范文在全校表彰,这份认可如同一颗种子,在他心中埋下了文学创作的梦想。课余时间,当同学们嬉戏打闹时,他却常常趴在青石铺就的台阶上,用毛笔一笔一划地创作剧本,《爱国棉》《电工组》等充满时代气息的作品应运而生。尽管这些早期作品未能发表,但他对文艺的热爱愈发炽热,这份执着为他日后的创作之路奠定了坚实基础。

在校期间,耿直积极投身文艺宣传工作,主动加入学校文艺宣传队。在高楚枫老师的带领下,他利用暑假时间和同学们排练了十余个文艺节目,跟随宣传队走遍全县各地,将抗美援朝的壮志、互助变工的热情、破除迷信的理念通过文艺形式传递给乡亲们。舞台上的宣讲与实践,不仅锻炼了他的表达能力,更让他深刻体会到文艺作品服务社会、启迪人心的力量,这份认知成为他一生坚持文艺创作的重要指引。

1951年,凭借不懈的努力,耿直考取郑州师范。为了赶赴学校报到,他徒步两天穿越山路,这份求学的艰辛与执着,彰显了他对知识的渴望。优越的学习环境为他打开了全新的天地,他重新拾起笔杆,创作热情愈发高涨。其间,他撰写的唱词《自由结婚真美气》在《河南青年》杂志社发表,这是他文学创作生涯的重要起点。此后,他笔耕不辍,接连创作《朝鲜战场杀敌立大功》《收音机下乡》《耿秀兰当模范》等多篇作品,相继发表于《河南青年》《翻身文艺》《陕西文艺》《展望》等报刊。在校园内崭露头角,还受邀担任多家刊物的通讯员,文学之路逐渐步入正轨。

青春戍边:黑土北疆书写奉献华章

1954年,新中国成立初期,东北边疆文化建设急需人才。响应党和国家“支援东北文化建设”的号召,年轻的耿直没有丝毫犹豫,甚至瞒着家人,毅然告别故土,奔赴遥远的黑龙江省龙江县,开启了长达18年的边疆奉献生涯。这段岁月,成为他人生中浓墨重彩的一笔,也铸就了他无私奉献的精神底色。

初到龙江县第一中学,耿直担任初中语文教师和班主任,后因工作表现突出升任教研组长。他始终秉持着教书育人的初心,将嵩山脚下的质朴与真诚带到北疆讲台,对待学生耐心细致,对待教学严谨认真,很快赢得了师生的一致认可。1958年,他调任龙江农业大学、工业大学(后改制为师范)担任教导主任,岗位的变动并未改变他务实肯干的作风,他积极推动教学改革,完善教学管理制度,为边疆教育事业的发展倾注了大量心血。师范学校撤销后,他调回龙江县第一中学,继续担任教导主任,始终坚守在教育一线。

1963年,凭借出色的教学业绩和无私的奉献精神,耿直被评为县优秀教师,这份荣誉是对他多年教育工作的最佳肯定。1965年6月11日,他光荣加入中国共产党,从此以更高的标准要求自己,将个人理想与党的事业紧密结合。为提升自身素养,他利用业余时间参加东北师范大学函授学习,渴望用更丰富的知识回报边疆。然而,1966年“文化大革命”爆发,函授学习被迫中断,他被调往县委“文革办公室”工作,后又于当年10月被派往县文化馆担任馆长。尽管工作岗位几经变动,他始终坚守初心,在文化馆工作期间,积极组织群众文化活动,挖掘边疆民间文化资源,为丰富当地群众的精神文化生活贡献力量。

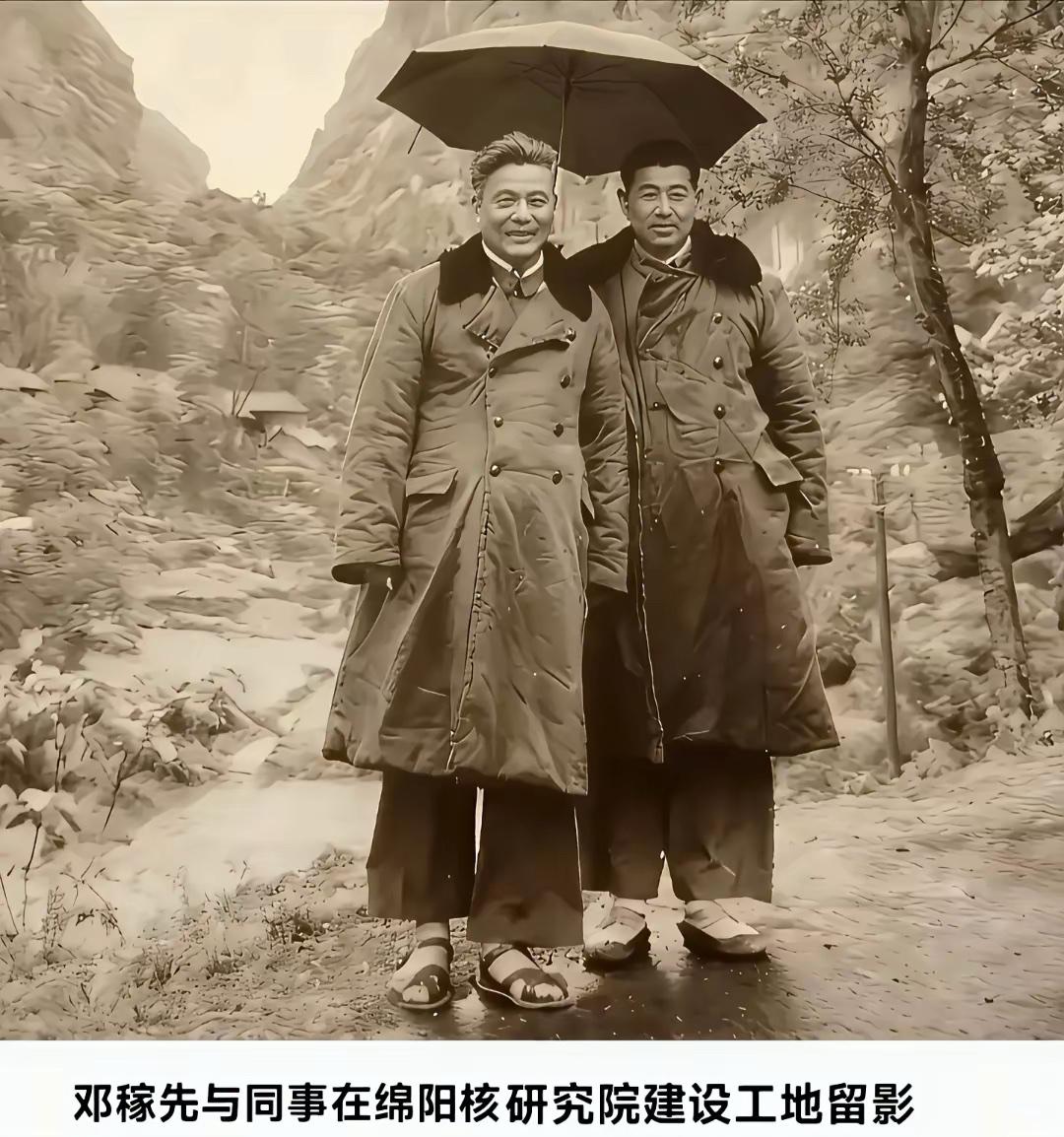

在北疆的18年里,耿直将青春与热血奉献给了边疆的教育和文化事业。他不仅培养了一批批建设人才,更用文艺作品记录边疆发展,传递时代精神。这段艰苦的岁月,磨砺了他的意志,开阔了他的视野,也让他对文化传承的重要性有了更深刻的认识,为他日后回归故土、深耕史志编纂埋下了伏笔。1971年5月,因工作需要,耿直调回河南,结束了长达18年的边疆生涯。返程时,他随身携带的仅有几块做家具用的木板和两个木箱子,几乎一无所有,这份清贫与坚守,正是他无私奉献精神的生动写照。

故土深耕:史志编纂铸就文化丰碑

回到河南后,耿直先后担任刘碑中学、登封六中负责人,1975年又调任开封师范登封嵩阳书院分校教导主任。尽管工作繁忙,他始终没有放弃学习与创作,利用业余时间参加河南大学中文系本科函授学习,历经7年苦读,终于在1984年顺利毕业,此时的他已年过半百,这份终身学习的执着令人动容。1980年,耿直调往登封县志总编室,先后担任副总编、总编,从此开启了他深耕史志编纂的重要人生阶段,将后半生的全部精力投入到家乡文化的传承与弘扬之中。

登封地处嵩山腹地,历史悠久、文化底蕴深厚,但长期以来,地方史志资料零散,缺乏系统整理。为了厘清登封的历史脉络,挖掘嵩山文化的精髓,耿直带领团队踏遍嵩山的山岭沟壑,走访无数文物古迹,收集了大量珍贵的一手资料。无论是寒风凛冽的冬日,还是酷暑难耐的夏季,他始终奔波在考察一线,饿了就啃口干粮,渴了就喝口山泉,凭借着对家乡的热爱和对事业的执着,完成了一次又一次艰难的考察任务。

在史志编纂过程中,耿直秉持着“实事求是、严谨治学”的态度,对每一个史料、每一个数据都反复考证、精益求精。笔者的父亲阎锦木与他志同道合,常聚在一起探讨编纂思路、攻克史料难题,二人携手主编的《嵩山志》,便是这段深厚友情与严谨治学态度的见证。他主编的《登封名胜文物志》《登封县情》《新编少林寺志》等书籍,分别荣获河南省地方史志编委会二等奖、三等奖;参编的《河南省志・嵩山篇》,主编的《登封公安志》《徐庄乡志》《登封煤炭志》《中华五岳大事记・中岳卷》等多部志书,均获得省级奖项;撰写的学术论文《陈胜生地在今登封境考辩》荣获郑州市一等奖。其中,《嵩山志》作为系统记载嵩山历史文化、自然风光、民俗风情的鸿篇巨制,倾注了他大量心血,成为研究嵩山文化的重要文献,为后人留下了宝贵的文化财富。

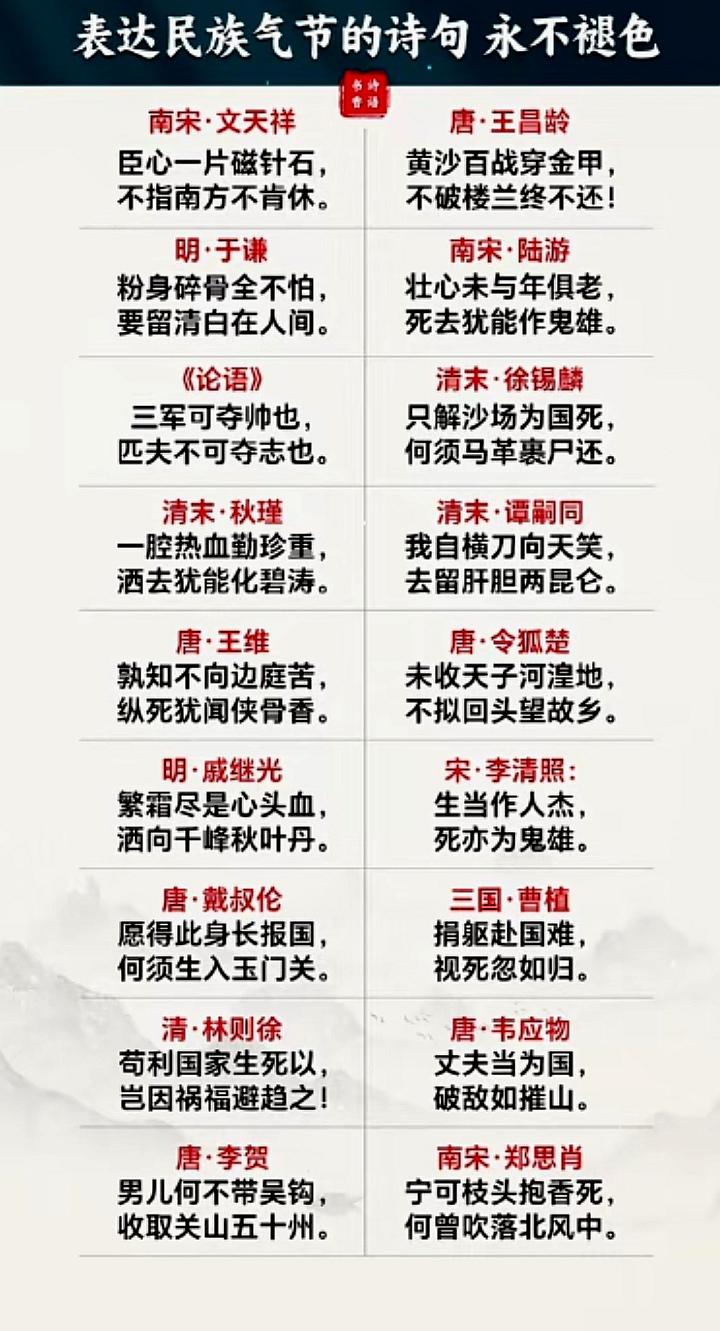

除了史志编纂,耿直始终坚持业余文艺创作,将对家乡的热爱融入笔墨之中。多年来,他在河南、陕西、辽宁、北京、上海等30多家国家、省、市级报刊发表诗歌、小说、曲艺、散文、故事500多篇(首),出版了《幸福树》《卢崖瀑布》《耿直诗文集》等多部著作,创作的长篇历史小说《陈胜王》《嵩阳先生》,以及与梁以荃合写的《少林武术》,以中英两种文字向国内外发行,极大地提升了嵩山文化的影响力。他的作品多次斩获大奖:《王老汉参观拖拉机》获1954年陕西文艺创作三等奖,《少林纪游》《嵩阳书院传说》获1986年郑州市职工文学创作一等奖,《嵩阳先生》获2006年郑州市第七届优秀作品奖和第十届精神文明建设“五个一”工程奖,《不忘国耻,以史育人》获2005年国家文化部艺术人才中心三等奖。

为培养文学新人,传承文化薪火,耿直还积极投身于文学教育事业,先后举办多次文学创作辅导班,编印《学习与生活》《钟声》《绿芽》《嵩阳红花》等小报多期,为登封文学事业的发展培育了大批后备力量。他的付出得到了社会各界的广泛认可,先后加入河南作家协会,担任郑州市民间文艺家协会理事、登封市文联名誉副主席、市作家协会主席、嵩山诗社副社长、《嵩山诗坛》副主编、《嵩苑》副主编等职务,在文学与史志领域发挥着重要的引领作用。

初心如磐:耿直品格彰显人生本色

“耿直”二字,既是他的名字,更是他一生品格的真实写照。他为人正直、待人真诚,做事严谨、不徇私情,用一生践行着“耿直”的内涵,赢得了亲朋好友、同事学生的一致敬重。

生活中的耿直,是一位孝顺担当的长子,更是一位温情脉脉的父亲。从东北调回登封时,他与妻子的工资不足100元,家庭生活相当艰苦,家中用品用具几乎全部需要重新购置,甚至遭到母亲的埋怨。即便如此,他始终不忘为人子女的责任,想方设法孝敬父母、岳父岳母,长辈生病时,他亲自请医买药,悉心照料,经常挤出时间买上当时最好的食物去探望。父母去世后,作为家中长子,他主动扛起家庭责任,弟弟妹妹遇到困难、家庭出现矛盾,都会第一时间找他求助,他总是耐心调解、倾力相助,成为家人最坚实的依靠。

对待工作,耿直始终兢兢业业、任劳任怨,将全部心血投入到热爱的事业中。1994年退休后,他没有选择安逸的晚年生活,反而比在职时更加忙碌,社会职务增多了,会议增多了,伏案写作的时间也更长了。家人常常看到他伏在书桌前,不停地写稿、改稿、查阅资料,或是与同事、笔友商讨创作事宜,或是为学生批改文稿。笔者的父亲阎锦木也是他时常相聚的伙伴,二人围绕史志编纂、文学创作等话题畅聊不休,彼此启发、共同进步。多少次,子女回家探望,看到他忙碌的身影,不忍心打扰,只能默默做好饭菜再去叫他;妻子无数次叮嘱“老耿,别写了,歇歇吧!”却始终无法让他放下手中的笔。子女们担心他的身体,甚至多次劝说、争执,他却依然坚守在文化传承的一线,这份执着与坚守,令人动容。

耿直的一生,始终保持着勤俭节约的优良作风。子女回忆,父亲生活极其简朴,父亲去世整理衣物时,发现平时给他买的衣服,标签都未曾拆除,一直舍不得穿;日常饮食更是简单,蜀黍丝儿面条是家常便饭,馒头发霉了也不舍得扔掉。他对自己节俭,却对他人慷慨,对待同事、学生有求必应,尽己所能提供帮助,用质朴的行动诠释着善良与真诚。

2008年元月18日,耿直先生因心脏病突发猝然离世,享年75岁。彼时,妻子因高血压、心脏病等疾病住院,他心中牵挂不已,加之天气寒冷、住所条件简陋,最终不幸离世。子女们回忆,父亲一生与母亲感情深厚,总觉得对母亲有所亏欠,这份愧疚与牵挂,成为他生命中最后的遗憾。他的突然离世,让亲友、同事、学生悲痛不已,也让登封文化界失去了一位领军人物。笔者的父亲阎锦木得知噩耗后悲痛万分,此后便极少再提及耿直先生,那份挚友离去的伤痛,始终深藏心底难以平复。

精神永存:薪火相传照亮文化征程

耿直先生的一生,是充实而有意义的一生。他深耕教育领域数十载,桃李满天下,为国家培养了大批建设人才;他笔耕不辍六十余载,留下了等身的著作,为嵩山文化传承立下汗马功劳;他坚守初心、无私奉献,用一生践行着共产党员的使命与担当。他的事迹先后被载入《中国地方志主编名录》《中国当代方志学者辞典》《中国民间名人录》《中华姓氏名人谱》《河南当代文化名人大辞典》《河南作家词典》等多部典籍,成为后人学习的榜样。

作为登封史志编纂的领军人物,耿直先生用笔墨梳理了登封的历史文脉,为后人留下了珍贵的文化遗产。他与笔者父亲阎锦木携手主编的《嵩山志》,并参与编纂的《登封煤炭志》《登封名胜文物志》等志书,不仅系统记录了登封的历史变迁、文化传承,更为嵩山文化的研究与弘扬提供了重要依据,至今仍在发挥着重要作用。他创作的文学作品,扎根乡土、贴近生活,传递着正能量,成为嵩山文化的重要组成部分,影响着一代又一代读者。

作为文学教育的践行者,耿直先生积极培养文学新人,为登封文学事业的发展注入了源源不断的活力。他举办的文学创作辅导班、编印的文学小报,为无数文学爱好者提供了展示才华的平台,培养了一批又一批优秀的文学人才,这些人才如今已成为登封文学事业发展的中坚力量,继续传承着他的文学初心。

作为一名共产党员,耿直先生始终牢记初心使命,将个人理想与党的事业紧密结合,在边疆支教、故土修志的岗位上默默奉献,用实际行动诠释了共产党员的责任与担当。他的无私奉献精神、严谨治学态度、终身学习理念,成为激励后人奋勇前行的精神动力。

如今,嵩山依旧巍峨,文脉绵延不绝。耿直先生虽然已经离去,但他的精神如同嵩山之巅的灯塔,照亮着嵩山文化传承的征程。他用笔墨铸就的史志丰碑,将永远铭刻在登封文化的史册上;他用丹心映照的精神光芒,将永远激励着后人不忘初心、砥砺前行,为家乡的文化繁荣与发展贡献力量。耿直先生的名字,将与嵩山同在,与文脉共存。而这篇文章,既是对耿直先生一生功绩的追忆,也是对父亲阎锦木与他那段深厚友情的缅怀,愿这份情谊与精神一同被永远铭记。(阎洧涛)