安徽建筑在中国建筑史上占据重要地位,其中徽州民居尤为突出。徽州位于安徽南部,毗邻黄山,以其秀丽的山川和丰富的文化历史而闻名。这些民居多建于明清时期,由于当地人民崇尚孔孟之道,加之地理位置偏远,避开了战乱,因此大部分建筑至今仍保存完好。

徽派民居主要分布在徽州的六个县:婺源、绩溪、黟县、祁门、休宁和歙县。这些民居的建筑艺术风格可以概括为自然古朴和隐僻典雅。这意味着它们与自然环境和谐共存,坚持传统,推崇儒教并融合道教和佛教元素。此外,这些建筑还遵循宗族法规,重视风水,追求简约而纯真的设计。整体上,徽派民居展现了一种深邃、庄重和高洁的美感。

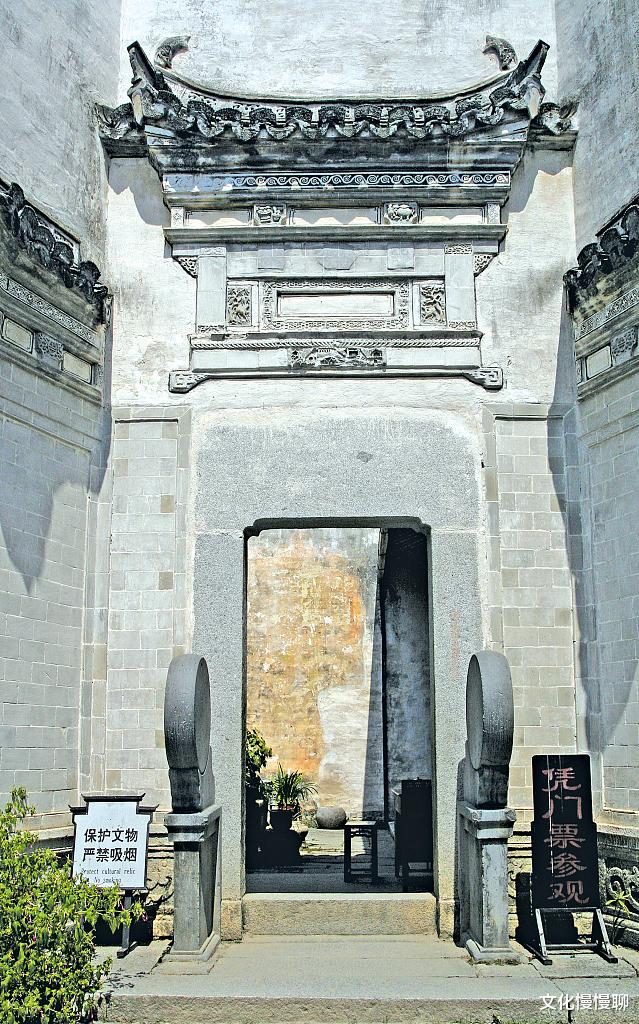

徽州传统民居的建筑特色体现在其精细的石、木、砖雕艺术,这些装饰常见于牌坊、石狮、石马等建筑元素。古徽州的民间建筑不仅展现了高度发达的艺术水平,还遵循了一系列独特的传统习俗。农村建房过程中极为重视风水布局,避免大门直对烟囱,并通过挂镜和剪刀来化解不利风水。建筑的施工流程也体现了丰富的文化意义,如屋架的搭建被视为喜庆之事,需举行特定的仪式,包括祭梁和撒五谷等环节。整个建房过程不仅是建筑技术的展现,也是深厚文化传统的体现。

在徽州的传统民居中,一个独特设计是屋檐下的附加小檐,这被称为“短檐”。这一设计的由来与一则故事有关。据传,宋朝开国皇帝宋太祖到徽州时,因山中突然降雨,他不得不在一位山民的家门前避雨。由于主屋檐较短,宋太祖被雨水淋湿。当山民得知自己屋檐下避雨的是皇帝时,立即跪下请罪。

宋太祖询问为何屋檐如此短,山民回答说这是遵循祖辈传统的做法。宋太祖建议在现有屋檐下再添加一层屋檐以便于行人避雨。山民接受了这一建议,并在自家门窗上方增设了一道屋檐。这一做法很快在徽州地区流行开来,使得徽州的民居普遍采用了这种双层屋檐的设计。

徽州民居的设计特色主要体现在“天井”的结构上,这是徽商文化的一种体现。在三间屋中,天井位于厅前;而在四合院式建筑中,则设在厅中央。这种设计不仅体现了对财富的保守态度,还通过收集屋顶雨水至天井中,寓意“财不外流”。此外,徽州民居多采用高墙围绕,形成类似古城堡的外观,内部结构复杂,包括前庭、天井、厅堂以及多层次的房间和厢房,展现出徽州建筑的独特风格和深厚文化底蕴。

徽州私家园林的设计与建造充分考虑了地形特点,通过巧妙布局和精心搭配的自然元素如池水、假山、树木和花卉,以及人工构筑物如小棚、亭阁等,营造出一个小巧而典雅的幽静空间。内部装饰雅致,正堂常挂以中堂、对联,两侧板壁展示四幅长条古画,配以八仙桌和太师椅,体现出浓厚的古典气息。更为讲究的房间内,木雕装饰无处不在,尤其是梁撑、窗衣和槛子门上的木雕工艺精细,上堂檐口两柱的檐撑一般雕刻有“松鹤图”和“椰鹿图”,图案镂空且立体感强,栩栩如生。

有些园林甚至在两厢槛子门上端雕刻有“麒麟戏风”、“鹤舞雄狮”、“喜鹊登梅”、“百鸟啼鸣”及锦鸡、梅花鹿等生动图案。此外,槛棍栅上还可能刻有“寿”、“福”等字样或“万代荣华”、“竹繁松茂”等寓意吉祥的文字。有的还细致地刻画了各种故事情节,人物表情生动,故事情境丰富,环境氛围渲染得精巧细腻。由于建筑风格的棱角分明和不规则设计,使得外人只能窥见园林的一部分,增添了趣味性。站在亭顶平台上远眺,又能领略到别样的风情。

徽州传统民居,以马头墙、天井、斗拱及砖木石雕艺术为主要特征,其优雅的风貌在我国古代建筑领域中占据显著地位。这些建筑采用青瓦白墙设计,通过高耸的马头墙和深邃天井构成的内向型庭院布局,以及四周高墙的围护,形成一种隐秘而宁静的空间。这种独特的建筑风格自20世纪80年代起,便吸引了众多建筑学家、历史学家、画家、摄影师、影视从业者及国内外游客的关注。现在西递和宏村已成功入选联合国教科文组织认定的世界自然与文化遗产名录。