杨振宁的一生,恰如一条穿越百年风雨的线,将国耻与荣耀、个人命运与民族复兴紧紧相连。

1945年秋,23岁的杨振宁站在上海码头,手中紧握一张泛黄的赴美留学通知书。这张由“庚子赔款”资助的船票,不仅承载着一个安徽书生的科学梦想,更暗藏着近代中国知识分子用知识重构民族脊梁的悲壮使命。

七十年后,当这位诺贝尔物理学奖得主以百岁高龄在清华园告别讲台时,他留下的不仅是未竟的“归根居”书房,更是一个民族用百年时间破解的“科学救国”密码。

1900年,义和团冲进东交民巷,八国联军打进北京。慈禧西逃,留下李鸿章收拾残局。1901年,《辛丑条约》签字,赔款4.5亿两白银,分39年还清,年息4厘,本息合计9.8亿两——相当于当时清政府12年财政收入。

美国分走的“蛋糕”是7.32%,约3239万美元。这笔钱远超其实际损失——这一点,美国政府高层其实心知肚明。

真正推动退款的关键人物,是当时的驻美公使梁诚。他在与美国国务卿海约翰谈判时,敏锐捕捉到对方“庚子赔案实属过多”的流露,随即转变策略,在美国国会、教育界四处游说,最终促成了退款事宜。

1908年,罗斯福总统批准退还第一笔1200万美元,要求专款专用於教育,1930年又退还第二期赔款。而这两笔钱,成了近代中国最宝贵的 “教育启动资金”。

02 教育突围,清华学堂的诞生与使命1908年5月25日,美国国会通过退款法案;1909年1月1日,第一批庚款留学生放洋。同一年,清政府在皇家园林清华园划出一块地,挂牌“帝国清华学堂”——留美预备学校,今天清华大学的前身。

清华学堂的学制设计极具前瞻性:学制八年,分中等、高等两科,高等科毕业生可插班美国大学二三年级。招生时要考国文、英文、代数、物理等多门科目,甚至还有木工劳作。

从1909到1940年,清华学堂共送出1099名庚款生,录取率不到3%,却走出了改变中国科技命运的一代大师。

很多人误以为美国“退款”是良心发现,其实更像一场长线投资。伊利诺伊大学校长爱德蒙·詹姆士1906年给罗斯福写备忘录:“哪一个国家能教育这一代中国青年,就能在精神和商业上取得最大回报。”

传教士明恩溥在白宫进谏:“用退款培养亲美精英,比派军舰更划算。”罗斯福听进去了,国会也听进去了——于是赔款被切成两半:一半留作“实在损失”,另一半变成“教育信托”。

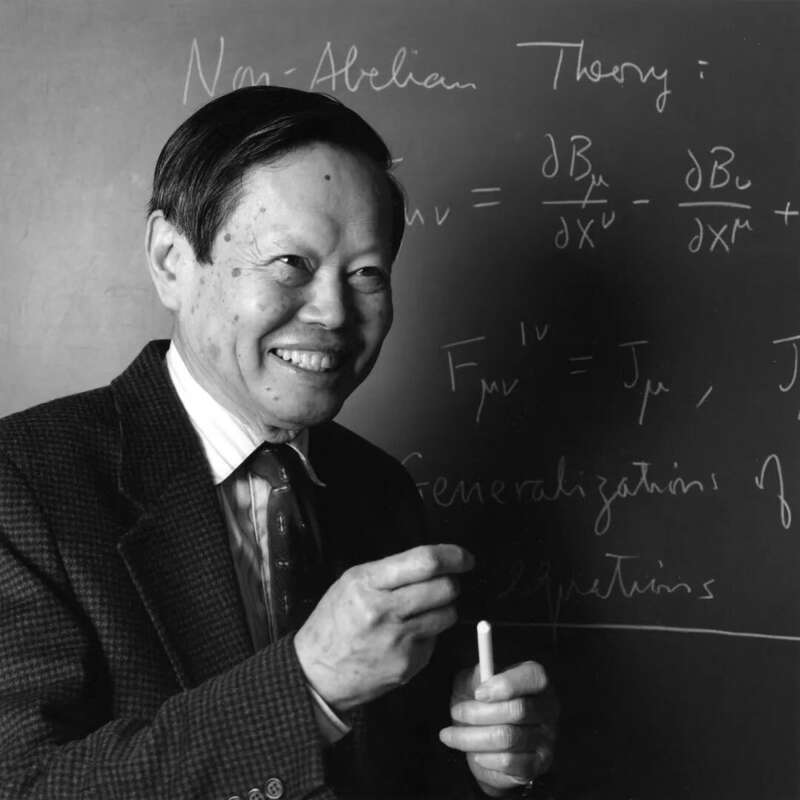

03 大师辈出,庚款留学的璀璨成果从吴有训建立中国第一个近代物理实验室,到赵忠尧为核物理研究奠基;从钱学森冲破阻挠回国主导“两弹一星”,到杨振宁提出与麦克斯韦方程、爱因斯坦相对论比肩的规范场理论,庚款留学计划培养的这批人,硬生生在一片废墟上搭建起中国现代科学的骨架。

这些数字见证了庚款留学的辉煌:

26位“两弹一星”元勋(钱学森、赵忠尧、王希季……)

14位国家最高科技奖得主

9位诺奖提名者,2位诺奖得主:杨振宁、李政道

1957年,杨振宁与李政道因“宇称不守恒”理论站上斯德哥尔摩的领奖台,成为首批华人诺奖得主。他们的灵感来源令人惊叹——吴健雄后来在回忆录中坦言:“他们的灵感来自太极图里的阴阳鱼。”

04 杨振宁的闭环,从庚款生到清华教授1945年,杨振宁坐“戈登将军号”邮轮离开上海,船票、学费、生活费全由庚款账户支付。他在芝加哥大学博士论文致谢里第一句就是:“Thanks to the Boxer Indemnity Scholarship…”

1957年诺奖消息传回北京,周恩来托人带话:“希望早日回国。”当时冷战正酣,他留在纽约州立大学石溪分校任教。

直到2003年,妻子杜致礼病逝,81岁的杨振宁才搬回清华园,住进“大师邸”——一栋由庚款余款盖的小楼。

他在清华开了两门课:二十世纪理论物理史、对称性与近代科学方法。教室门口挂着1909年首批庚款生名单,第一位是梅贻琦,后来的清华大学校长。杨振宁常说:“我不过把当年的船票,又还给了下一代。”

05 从文化渗透到文明互鉴美国退款办学,实为“精神支配”的隐秘策略。但历史证明,这种“文化渗透”反而激发了中国教育的自主性。

清华国学研究院1925年成立,梁启超、王国维、陈寅恪等大师以“中西融汇”为帜,培养出的74名学生中,半数成为高校教授或学术机构骨干。

这种“师夷长技以自强”的路径,在抗战时期结出硕果——西南联大时期,清华与北大、南开三校联合,培养出邓稼先、朱光亚等“两弹元勋”。

清华大学官网评价恰如其分:“庚子赔款乃国耻之痕,而派学子留美,却是中国步上现代化国家轨道的重要举措。”这既是对历史的清醒认知,也是对教育力量的最好诠释。

站在今天回望,庚子赔款的百年嬗变揭示着深刻启示:教育投资是最根本的国家战略。

从历史维度看,庚款留学计划给中国留下的不仅是科学成果,更是一套 “人才培养-价值认同-反哺国家” 的良性循环模式。

杨振宁晚年在清华给本科生上普通物理课,指导博士生时强调“要选对国家需要的方向”,这种将个人学术追求与国家发展需求相结合的传承,正是百年教育强国路的核心密码。

今天,清华大学的年度预算超过300亿元人民币,其中不到0.1%仍来自庚款基金余息——每年约200万美元,全部用于基础学科奖学金,官方名称叫“清华庚子赔款纪念奖学金”。获奖学生要在通知书上签字承诺:若未来出国深造,学成后须回国服务至少三年。

百年前的那张船票,仍在生效。

2003年,杨振宁在清华园给本科生讲量子场论,黑板左上角写下“1909”,右下角写下“2003”,中间画了一条箭头。他说:“这条线叫时间,也叫选择。”

国耻不会自动变成红利,除非有人把它种进土里,再等几十年。 庚子赔款最珍贵的遗产,不是白银,不是清华园,而是一种信念——再破的船,也能把年轻人送到彼岸;再深的伤疤,也能长出翅膀。