前言(约300字)

常言道:“语言是打开世界之门的钥匙。”这句话放在当下再合适不过。随着对外交流不断深化,外语不仅仅是工具,更是通向更大世界的通行证。而提起国内外语类高校,北京外国语大学和北京语言大学,几乎是人人耳熟能详的两面旗帜。一个是“共和国外交官的摇篮”,一个是“国际中文传播的桥梁”;一个主打外语教学的高度与广度,一个以中文教育传播的深度见长。两所学校都在国际舞台扮演着关键角色,但在办学层次、学科实力、录取难度等方面却存在显著差距。2025年的高考录取分数线再度印证了这种差异——北外的分数线“逼近985”,北语的竞争压力则相对温和。可面对这两所风格迥异的语言类高校,考生到底该如何选择?是追求外交官的光环,还是做文化传播的使者?

正文(约1000字)

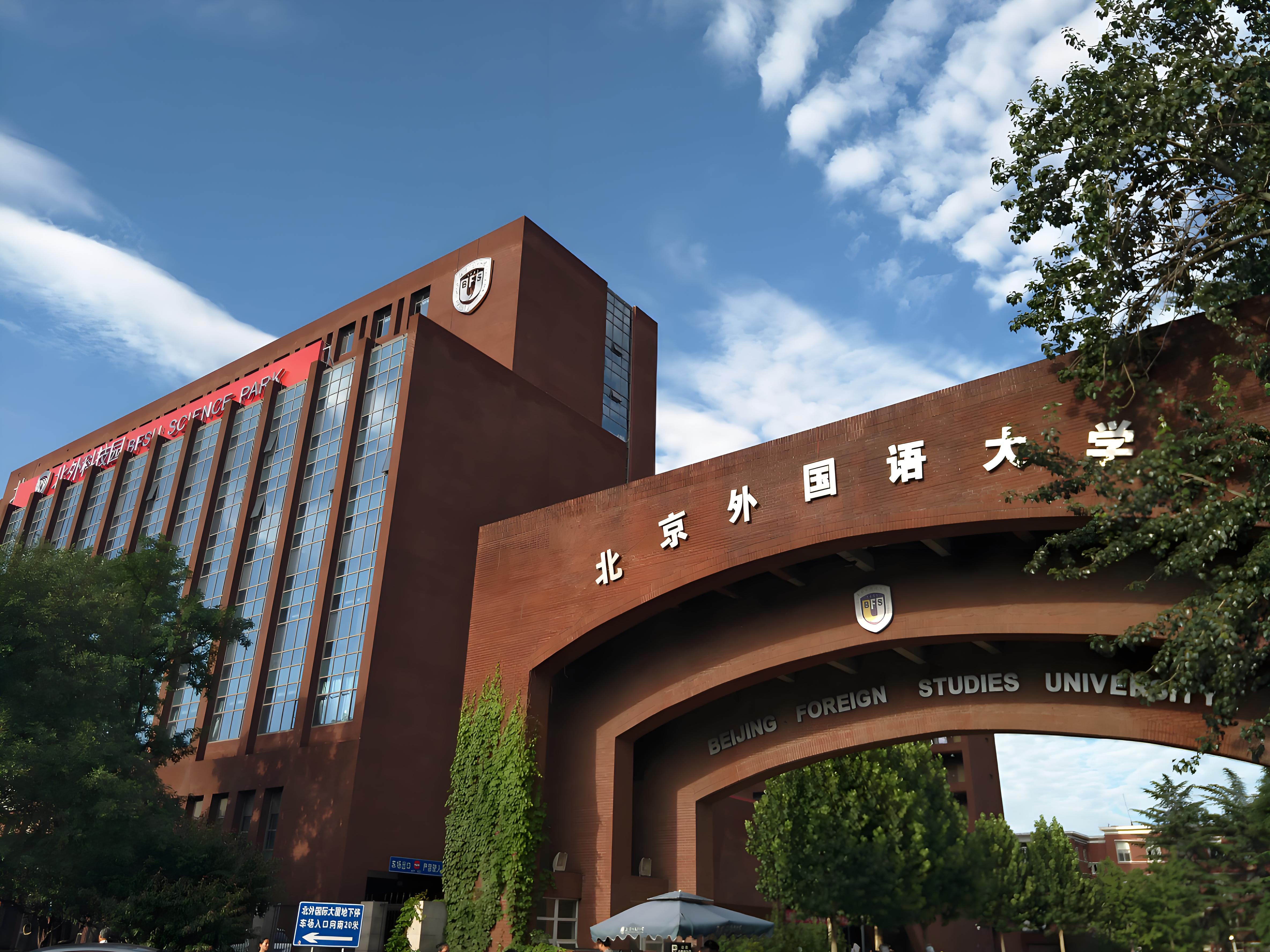

很多人说,北京外国语大学就像是一座“语言的联合国”。这所学校早在1941年就已成立,是我国建党初期创办的第一所外语高等学府。几十年来,它始终站在中国外交事业的最前沿,不仅是国家首批211和“双一流”高校,更被誉为“共和国外交官的摇篮”。北外的强大,在于它语言种类的惊人覆盖——101种外语,囊括了几乎所有与中国有外交关系国家的官方语言。从英语、法语、俄语,到更小语种的斯瓦希里语、哈萨克语,应有尽有。每个学院背后,都是一个通往世界的窗口。再看学科评估,外国语言文学稳拿A+,全国第一,这样的荣誉可不是随随便便得来的。更难得的是,北外还拥有超过50个国家级一流本科专业,其教育培养体系早已形成完备链条:本科重基础,研究生重研究,博士培养国际化。

在北外的校园里,学生不仅背单词写论文,更被训练成“懂国际事务”的综合型人才。这里的课堂经常是一场小型联合国会议:学生们模拟谈判、参与语言政策研究、甚至直接跟外交部、央视外语频道对接实习项目。正因如此,北外的毕业生去向颇具特色,许多人进入外交系统、国际组织或海外高校继续深造,有的更成为驻外记者、翻译官、国际商务专才。可以说,这里的人才气质是“既能握笔写文,又能登台发声”。

相比之下,北京语言大学则是另一番景象——这里少了几分政治色彩,却多了几分文化温度。它成立于1962年,是教育部直属高校中最独特的一所,被称为“小联合国”,因为留学生比例高达70%。你走在北语校园,随处都能听到不同语言的对话,仿佛正身处某个跨国交流中心。北语的特色十分鲜明:以国际中文教育和汉语推广为支点,扎根在“把中国语言文化讲出去”的使命中。语言学及应用语言学是其国家重点学科,汉语国际教育、汉语言文学等方向在全球范围都有响亮口碑。很多外国留学生正是通过北语开始他们的“中文之旅”,而北语的教师队伍也常常被派驻到世界各地孔子学院,成为文化桥梁的建设者。

但必须承认,从整体办学层次和资源配置上看,北语与北外仍有较大的差距。虽然同属教育部直属高校,但北语并未进入211或“双一流”行列,这意味着它在科研资金、政策扶持、国际合作广度上略逊一筹。录取分数也印证了这一点:2024年,北京外国语大学在北京本地录取分数高达628至649分,位列考生前4%;而北语则约为585至610分,四川理科录取分仅539分。这种差距,也反映出两校生源的不同——北外吸引的是学业拔尖、目标明确的学生群体,北语则更容易为那些热爱语言与文化传播的考生敞开大门。

然而,北语的优势也恰恰在“文化”二字上。北外培养“会讲世界语言的人”,北语则培养“让世界听懂中国语言的人”。在全球化多元交流的背景下,两者其实相辅相成。事实证明,北语毕业生在国际中文教育、文化传播、新媒体内容运营等领域,同样有广阔的发展空间。2025年,不少北语校友已经分布在五大洲的中文教学岗位,与北外外交体系出身的“国际沟通者”一道,成为讲好中国故事的“语言双翼”。

结局(约300字)

要说这两所学校哪所更“强”,不如说它们是不同方向的佼佼者。北外以“宽”为志,以国家战略为使命,输出的是外交与国际事务领域的精英。北语则以“专”为魂,以文化传播为己任,培养的是能把中国语言讲至世界的桥梁人才。一个走国际化的高端路径,一个坚持文化自信的特色道路。选择哪一所,取决于你想走多远,还是想走多深。若你梦想在联合国会议厅言语间代表国家,北外更合适;若你向往在世界课堂上讲述中文与茶香,北语才是舞台。路不同,但都能抵达宽阔的人生。

结语(约300字)

语言,是通向未来的软实力,也是连接文明的金桥。北京外国语大学与北京语言大学,恰似两艘同处北京的“文化巨轮”——一艘驶向世界,一艘迎接世界。北外让世界懂得中国的逻辑,北语让世界爱上中国的语言。一个注重国际竞争力,一个注重文化亲和力,它们共同构成了中国教育的“语言坐标”。有人说,北外是风高浪急的深海,北语是润物无声的细雨;其实它们都在向外延伸,让世界听见中国声音。对年轻人来说,选择哪一座校园,不过是选择一种表达方式。而真正的目标,是让语言成为力量,让文化成为自信。毕竟,能在不同语言之间搭桥的那一代人,才是连接中国与世界的未来之光。

评论列表