当荷兰ASML的EUV光刻机仍对中国实施出口管制时,杭州传来的一声"惊雷"打破了僵局——我国首台商用电子束光刻机"羲之"以0.6纳米的极限精度震撼亮相。这把"纳米神笔"能在头发丝上雕刻整座城市地图的精度,远超ASML EUV光刻机2纳米的极限水平。但这场看似"降维打击"的技术突破,真能改写全球光刻机竞争格局吗?

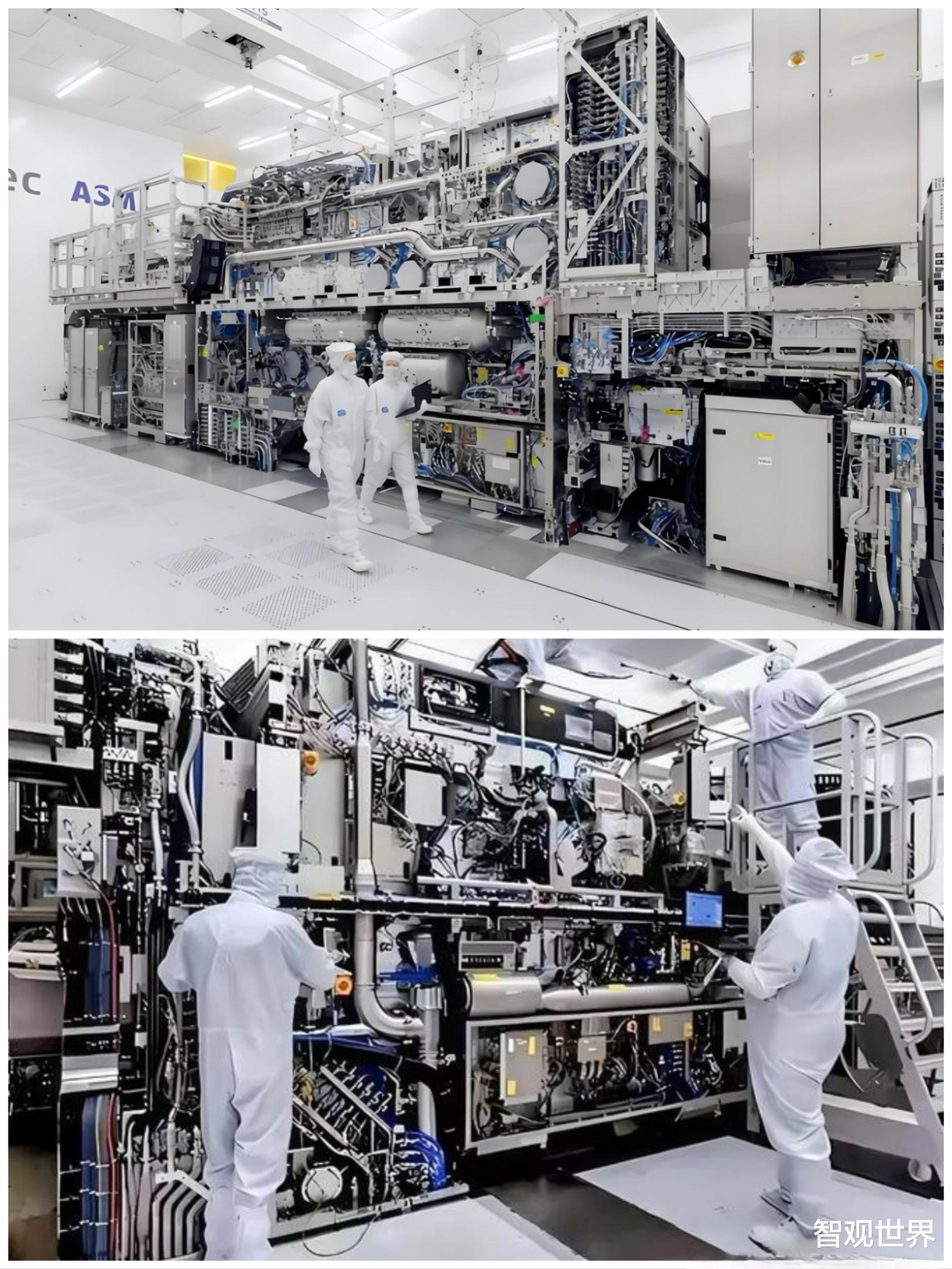

"羲之"光刻机工作场景

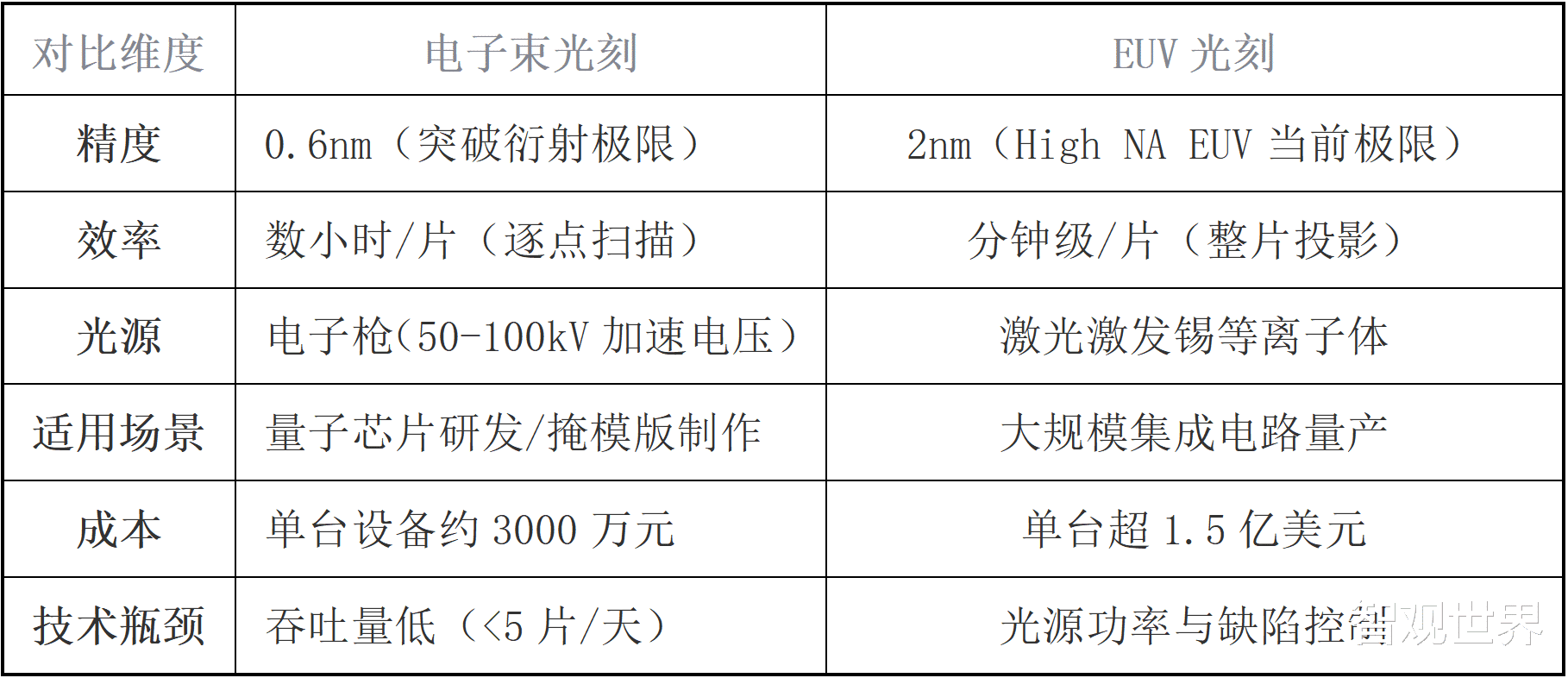

一、技术本质:互补而非替代电子束光刻机与EUV光刻机本质是"毛笔"与"复印机"的区别:前者像书法家王羲之执笔,用高能电子束在硅基上逐点"手写"电路,实现设计即改即刻的灵活性;后者则像活字印刷,通过掩膜版全片投影曝光。这种差异造就了二者不可替代的分工——"羲之"凭借0.6nm精度成为量子芯片研发的"手术刀",但完成一片12寸晶圆需数小时的效率,仅是EUV光刻机(百片/小时)的万分之一。正如半导体专家包文中所言:"它代表技术突围的新路径,而非EUV的替代选项"。

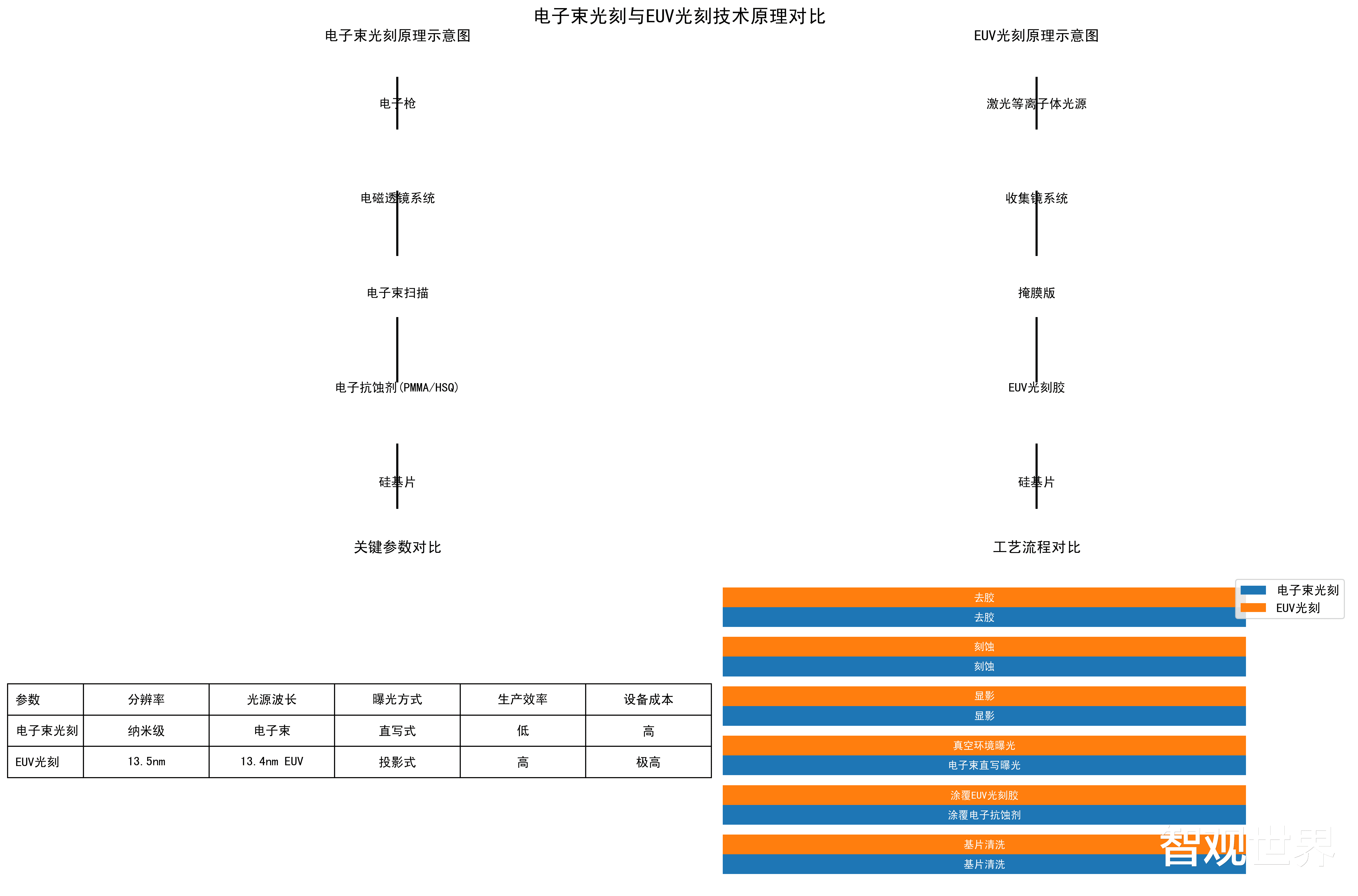

电子束光刻与EUV光刻技术原理差异对比

电子束光刻与EUV光刻关键参数对比

二、战略价值:破解"研发枷锁"

"羲之"的真正突破在于撕开了西方技术封锁的口子。过去,中科大等机构连购买基础科研设备都需层层审批,而今国产设备不仅定价低于国际均价30%,更构建了从设计到制造的完整产业链。这种自主权让中国在量子计算、新型半导体等前沿领域获得"先手优势"——华为已利用其将量子比特调试效率提升4倍5。正如研发团队比喻:"我们不再是被捆住手脚的舞者,终于能自由编排技术舞步"。

中科大科研人员操作"羲之"设备工作照

三、未来展望:多技术路线并进

光刻技术的竞争从来不是"单挑",而是"团体赛"。在电子束光刻攻坚精度、纳米压印光刻提升效率的同时,上海微电子28nm DUV光刻机也已进入量产阶段。这种"饱和式研发"正形成中国特色的技术矩阵——用电子束突破尖端研发,用DUV保障成熟制程,最终为EUV国产化争取时间窗口。就像围棋中的"金角银边",先在边缘领域建立根据地,再向中心腹地合围,或是更务实的破局之道。

光刻技术多元发展路径概念图

这场突破启示我们:科技自立自强不是"替代谁",而是"成为不可替代的存在"。当"羲之"的电子束在硅基上划出0.6纳米的刻痕时,刻下的不仅是电路图案,更是一个超车弯道的可能路径

评论列表