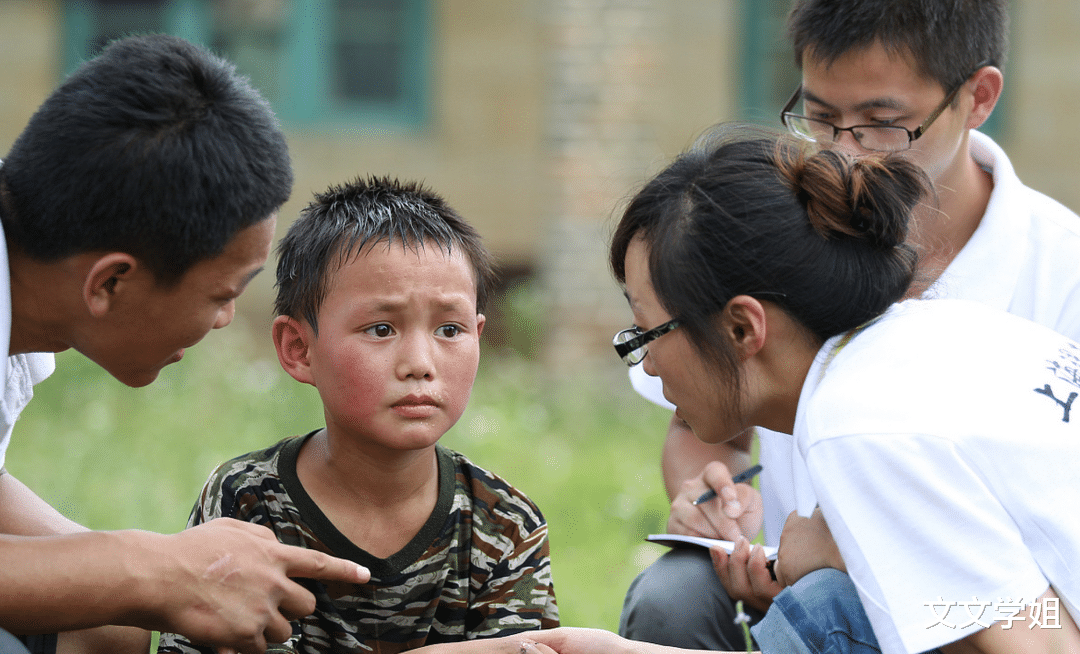

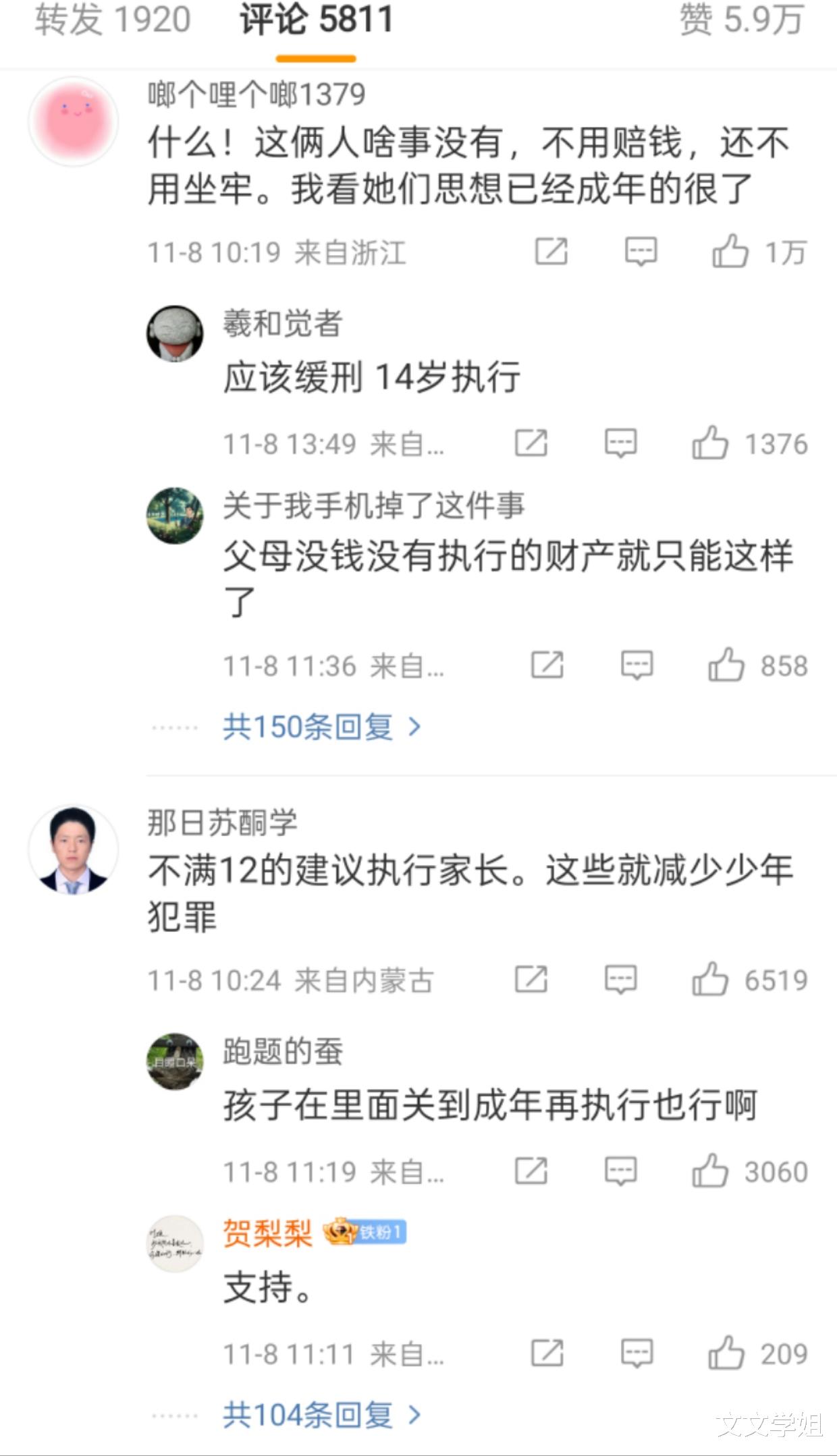

广西百色的悲剧令人脊背发凉:两个未满12岁的女孩,因7个月大男婴哭闹,竟将其抱摔、踩踏致死。凶手免于刑责,90万赔偿因“没钱”成空,她们却毫无阻碍重返校园,受害家庭只剩永无止境的悲痛。

这起惨案,不过是无数被纵容的“小恶”累积的极端结果。教育的核心,从来不是考高分,而是教会孩子“不伤人、敢担责”的底线——这道底线,容不得一丝模糊。

法院判决的90万赔偿,从不是给生命标价,而是让施暴者家庭明白:任何过错都要付出代价。可一句轻飘飘的“没钱”,不仅寒透了受害家庭的心,更给孩子埋下了致命的认知偏差——“只要没能力赔偿,再大的错也能躲过去”。

这种责任教育的缺失,在生活中随处可见。孩子摔碎邻居的碗,家长偷偷赔钱却不告诉孩子;弄坏同学的文具,大人直接买新的了事,从不让孩子说一句“对不起”;甚至与人发生冲突,家长第一时间想着“护犊子”,而非引导孩子认错。这些看似“护着孩子”的行为,实则剥夺了孩子学会担当的机会。

教育里的责任课,从来都藏在日常小事里。孩子摔碎东西,要让他亲自道歉、用零花钱分期赔偿;欺负了同学,要让他主动弥补,体会对方的委屈;哪怕是无意犯错,也要让他明白“你的行为会影响别人,必须承担后果”。

“没钱”不能成为免责理由,就像“未成年”不能成为施暴借口。而一味逃避,只会让孩子永远学不会对自己的行为负责,未来迟早要栽更大的跟头。

法律规定未满12岁不担刑责,初衷是给孩子改过自新的机会,绝非让教育“放羊”。可两名女孩在未接受任何心理疏导、未参与任何生命教育、未向受害家庭真诚道歉的情况下,就直接重返普通校园,这不是保护,而是赤裸裸的纵容。

孩子的世界里,没有“天生的恶”,但有“没人管的恶”。她们或许真的觉得“摔哭娃娃”和“摔玩具”没区别,当错误行为一次次被忽视,当暴力倾向得不到任何干预,悲剧的发生只是时间问题。

真正的教育,是在孩子犯错时拉一把,而不是推出去放任自流。对于犯下严重错误的孩子,专门的矫治课程、一对一的心理辅导、沉浸式的生命教育,这些才是帮她们认清错误、重塑价值观的关键。

一“返”了之的纵容,只会让孩子的行为边界越来越模糊,让教育的底线一次次失守,不仅可能让她们再次犯错,更会让校园里的其他孩子陷入莫名的恐惧。

所有极端暴力的背后,都藏着“敬畏心”的彻底缺失。没了对生命的敬畏,才会对毫无反抗能力的婴儿下狠手;没了对责任的敬畏,才会用“没钱”轻易逃避赔偿;没了对规则的敬畏,才会把“不懂事”当作肆意妄为的借口。

敬畏心的培养,从来不是靠空洞的说教,而是渗透在生活的方方面面。家长再忙,也要在孩子在孩子犯错时,别忙着找借口,而是陪着他面对后果,让他知道“规则面前,没人能例外”。

学校再看重成绩,也不能让法治课、生命课流于形式。可以邀请法治副校长讲真实案例,让孩子知道“犯错就要担责”;可以通过角色扮演,让孩子体会被欺负的委屈,学会换位思考。这些看似“不务正业”的课程,远比多考几分更能滋养孩子的心灵。

社会更要守住底线,不能让“未成年”成为“法外之地”。要给留守儿童更多关爱,完善未成年人犯罪后的矫治机制,不让“免罚”变成“免教”;要健全赔偿执行体系,不能让“没钱”成为逃避责任的挡箭牌,让受害家庭得到应有的慰藉。

7个月大的男婴,还没来得及看清这个世界的温暖,还没来得及喊一声“爸爸妈妈”,就倒在了同龄人的暴力之下。这起悲剧不该只换来几声叹息,更该成为整个社会的教育警钟。

写在最后:教育的终极目标,从来不是培养完美的“优等生”,而是塑造有温度、有底线的普通人。让每个孩子都懂得,敬畏生命是最大的善良,勇于担责是最好的成长;让每个家长都明白,纵容不是爱,教会孩子“不伤人”才是对他一生负责。

让每个教育者都记得,成绩之外,品格的塑造才是教育最该坚守的阵地。唯有如此,才能守住教育的底线,避免类似的悲剧再次上演,让每个孩子都能在安全、有爱的环境中健康成长。

(文章图片均来源于网络,如有侵权请联系删除),点击关注获得更多精彩内容。