有些大学为了给本校的冷门专业招生,故意把冷门专业和热门专业放在同一个专业组,通过热门专业来吸引大量考生报考,然后多余的考生则被调剂到冷门专业,从而完成冷门专业招生计划。

比如把计算机和生物放在同一专业组,本来考生是冲着计算机去的,结果被调剂到生物了。

这样的招录设计,就是明晃晃地坑学生。

新高考实行 “院校专业组” 报考模式后,考生最怕遇到的就是 “专业组陷阱”—— 为了冲热门专业,不小心掉进 “热门 + 冷门” 混搭的组,最后被调剂到完全不喜欢的专业。

但今年有一所211大学却凭着 “干净” 的专业组设置圈粉无数,报考人数暴涨,分数水涨船高,它就是江南大学。

这所常因 “校名像民办” 被低估的学校,用 “不设坑、不套路” 的招录方式,给其他高校上了一课:新高考时代,尊重考生选择权,才是招生的 “王道”。

江南大学作为教育部直属的 211 高校,家底其实很厚实 —— 前身是无锡轻工业大学,食品科学与工程专业全国顶尖,工科实力也稳居前列,只是 “江南大学” 这个名字常被人误以为是民办院校。

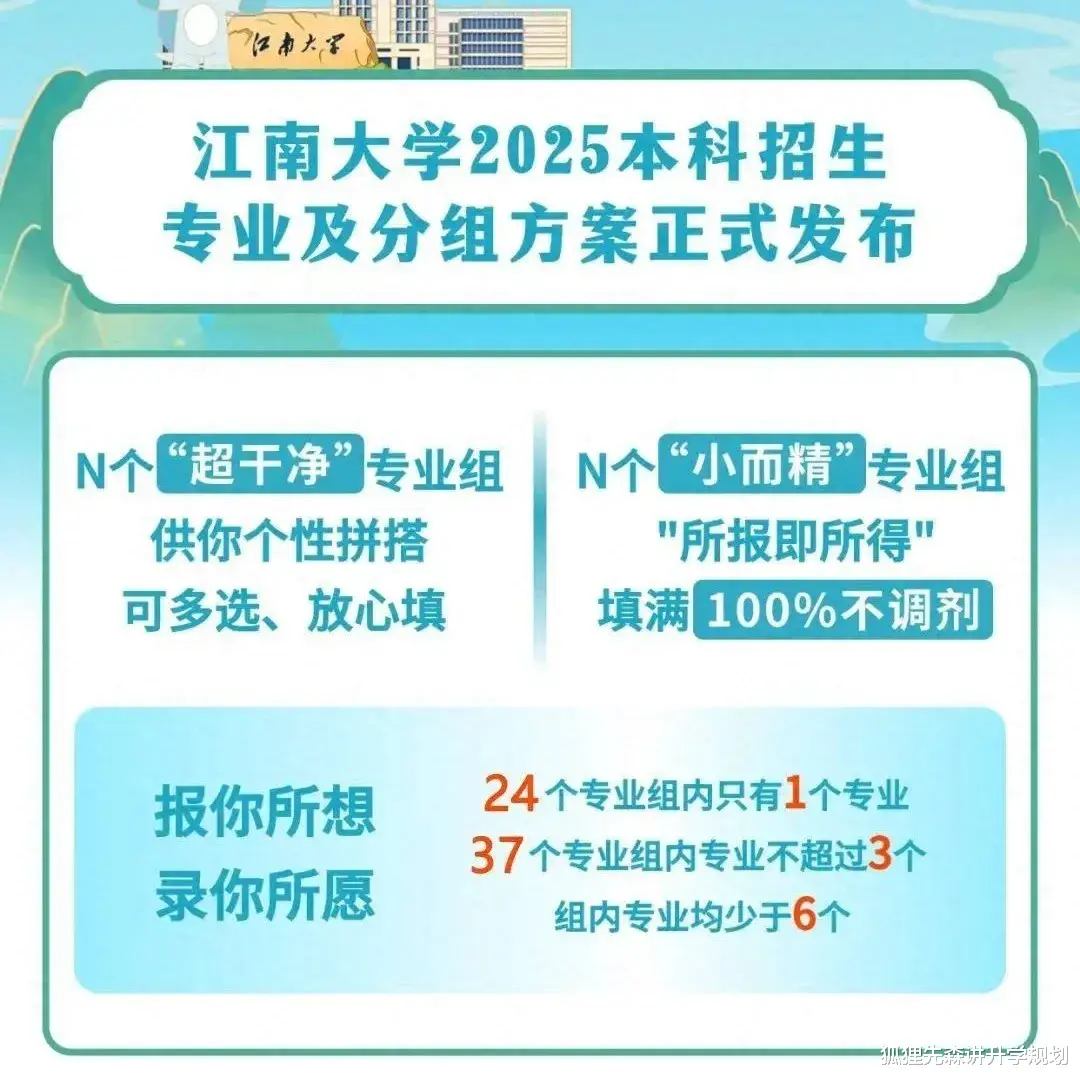

今年它能火出圈,全靠招生时的 “实在”:在实行院校专业组的省份,专业组设置极度细致,绝大多数组里只有 1-2 个专业,少数超过 2 个专业的组,也全是同类相关专业,彻底杜绝了 “调剂到陌生冷门专业” 的风险。

以江苏为例,江南大学物理类招生设置了 25 个专业组,其中 20 个组只有 1-2 个专业,剩下 5 个组最多也才 4 个专业,且都是同领域的 —— 比如 “纺织工程 + 非织造材料与工程”“环境科学 + 环境工程”,都是产业链上下游的相关专业,考生就算被调剂(其实概率极低),也不会跨到完全不相关的领域。

湖南的情况也一样,绝大多数专业组保持 “1-2 个专业” 的配置,连包装工程、纺织工程这类往年少人问津的冷门专业,都因为 “专业组干净、不用担惊受怕”,吸引了不少考生报考。

这种设置戳中了考生的痛点:新高考下,大家怕的不是报冷门专业,而是 “为了热门专业被迫接受混搭组,最后被调剂到完全不想要的专业”。

江南大学把每个专业(或同类专业)单独成组,相当于给考生 “明牌”—— 想报哪个专业就选对应的组,分数够就能上,不够也不用被 “捆绑销售”,安全感拉满。

江南大学的 “良心”,放在当下高校招生里显得格外突出,因为太多学校还在靠 “专业组混搭” 搞 “套路招生”。

最常见的操作就是把热门专业和冷门专业 “捆绑打包”:比如把计算机科学与技术(热门)和土木工程(相对冷门)塞进同一个专业组,把电子信息工程(高分专业)和生物工程(报考热度低)凑成一组。

考生为了冲刺热门专业,只能硬着头皮报这类组,但风险极高:一旦分数没达到热门专业的录取线,又不服从调剂,就会直接滑档;服从调剂的话,就可能被分到组里的冷门专业。

比如有考生为了报某高校的计算机专业,报了 “计算机 + 土木” 的组,最后因分数差了 2 分,被调剂到土木工程,不仅专业不喜欢,未来就业方向也完全偏离预期,只能无奈接受。

更让人无奈的是,有些学校甚至把七八个毫不相干的专业塞进一个组,涵盖工科、文科、理科,堪称 “大杂烩”。

考生根本不敢报,生怕 “踩雷”,最后导致这类 “坑组” 反而报考人数少,学校不得不降分征集,陷入 “套路反被套路误” 的尴尬。

相比之下,江南大学的 “小而精” 专业组,让考生不用猜、不用赌,自然成了报考 “香饽饽”。

很多人觉得,把冷门专业单独成组,会没人报考,但江南大学用实际数据打破了这个误区 —— 今年它的包装工程、环境科学、纺织工程等专业,报考人数比往年翻了一番,录取分数也比去年提高了 10-15 分。

这背后的逻辑很简单:考生不是不接受冷门专业,而是不接受 “被强迫读冷门专业”。

当江南大学把这些冷门专业单独设组,考生能根据自己的分数和兴趣 “自愿选择”:分数不够热门专业的考生,知道报这个组 “只能上这个专业,不会被调剂”,如果对专业前景(比如包装工程对接新能源包装、纺织工程涉及智能面料)有了解,就会主动报考;而不是像以前那样,被塞进混搭组 “被动接受” 冷门专业,心里满是抵触。

对学校来说,这种模式也实现了 “双赢”:一方面,冷门专业有了稳定的生源,不用靠 “捆绑销售” 维持招生;另一方面,热门专业的录取分数能真实反映其竞争力,避免因 “混搭组” 拉低整体生源质量。

比如江南大学的食品科学与工程专业,单独成组后,录取分数比往年提高了 8 分,吸引的都是真正对这个专业感兴趣的高分考生,生源质量和专业匹配度都更高。

江南大学的招生模式,之所以被称为 “良心”,本质上是抓住了新高考改革的核心 —— 让考生拥有更多选择权,实现 “分数匹配兴趣”。

新高考打破了 “唯分数论”,允许考生根据专业兴趣报考,而高校的专业组设置,就该为这种 “精准匹配” 服务,而不是反过来用 “套路” 限制考生。

现在很多高校还没转变思路,觉得 “混搭专业组能提高录取分数”,却忘了 “强扭的瓜不甜”:考生被迫读不喜欢的专业,可能会厌学、转专业,甚至影响未来就业;学校招到的学生 “心不在焉”,也不利于专业建设和人才培养。

江南大学的做法证明,尊重考生的选择权,反而能吸引更多 “真心实意” 的生源,形成 “考生满意、学校受益” 的良性循环。

未来,随着考生越来越理性,这种 “小而精、无套路” 的专业组设置,大概率会成为主流。

毕竟,新高考的初衷是让教育更公平、更贴合学生需求,而江南大学的 “良心操作”,正是对这种初衷的最好践行 —— 这才是大学招录该有的样子:不搞弯弯绕,把选择权还给考生,用诚意换信任。

对 2026 届及以后的考生来说,报考时不妨多关注这类 “专业组干净” 的高校,不用在 “赌调剂” 上浪费精力;对高校来说,与其靠 “套路” 吸引考生,不如学江南大学,用透明、真诚的招生方式,赢得考生和家长的认可。

毕竟,能让考生 “放心报、不后悔” 的学校,才是真正的 “好学校”。