1057年三月,陈州宅邸内,一代名将狄青在抑郁中走完人生。这位脸上带着刺青的将军至死都不明白:为何他在战场上为北宋立下赫赫战功,却始终无法得到文官集团的接纳与尊重。

在重文轻武的北宋,脸上保留着士兵刺青的狄青,成了文官集团眼中格格不入的异类。从普通士兵成长为枢密使,他的每一步升迁都伴随着文官们的非议与阻挠。《宋史》中记载的狄青悲剧,揭露了北宋政治生态中根深蒂固的出身偏见。

狄青的起点极低。他出身贫寒,因兄长与人斗殴受牵连,被迫充军,脸上被刺字,从此开始了军旅生涯。这本是北宋士兵的常规操作,却成了他一生无法摆脱的标签。

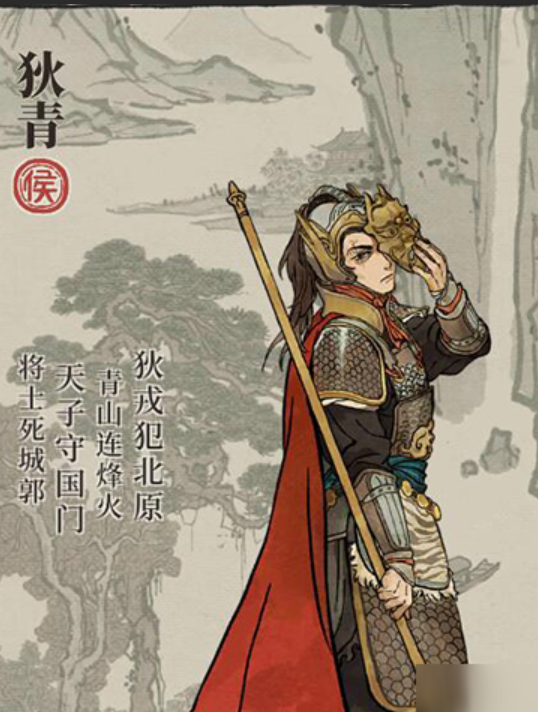

宝元年间,西夏李元昊反宋,狄青被派往西北边境。他每次上阵都披头散发,戴铜面具,在敌军中所向披靡。四年间,他经历大小二十五战,身中八箭,从未退缩。凭借这些战功,他得到了尹洙、范仲淹等有识之士的赏识。

范仲淹亲自教导他读《左传》,告诉他:"将不知古今,匹夫勇尔。"狄青从此刻苦读书,精通秦汉以来将帅兵法。他的成长轨迹,本应是一个励志的典范。

皇祐四年(1052年),广源州侬智高反宋,连破九州,兵围广州。在宋军屡战屡败的情况下,狄青主动请缨,最终在昆仑关大破叛军,收复失地。此战让他声望达到顶峰,被任命为枢密使,成为北宋最高军事长官。

然而,正是这个至高无上的任命,引发了文官集团的集体恐慌。

宰相庞籍率先发难,他向宋仁宗进言:"太祖时,慕容延钊、曹彬等为枢密使,犹循五代之制。自王显始,专用文臣。若狄青为枢密使,恐启武人跋扈之渐。"

翰林学士欧阳修更是连上三道奏折,直言:"狄青出身行伍,掌枢密院事,不识礼法,恐为后世之患。"他甚至以"水者阳也,兵亦阴也"这样的牵强附会来证明武将为枢密使会引发天灾。

最令人寒心的是,这些攻击很少针对狄青的能力或品德,而是直指他的出身。文彦博在面见宋仁宗时说得更加露骨:"太祖岂非周世宗忠臣?但得军情,所以有陈桥之变。"

文官们对狄青的歧视体现在各个方面。因为他脸上有刺青,被称为"赤老"——这是对士兵的蔑称。每次狄青出现,文官们都会刻意回避,仿佛他是什么不祥之物。

有一次,狄青在家中设坛祭神,夜间火光冲天。这本是寻常之事,却被立即传为"狄青家夜有怪光,疑有异图"。尽管调查证明纯属无稽之谈,但谣言依然不绝。

更讽刺的是,宋仁宗曾劝狄青用药除去脸上的刺青,狄青回答:"陛下以功擢臣,不问门第。臣所以有今日,乃因刺青。愿留此以劝军中。"他想保留这个士兵的印记来激励将士,却不知这在文官眼中成了"不知进退"的证据。

在持续不断的攻击下,狄青最终被罢免枢密使职务,出判陈州。离京时,他悲愤地说:"青本无罪,只是朝廷疑我。"

在陈州,朝廷每月两次派遣使者"抚问",实为监视。在这种精神压力下,狄青半年后便郁郁而终,年仅49岁。

颇具讽刺意味的是,狄青死后却获得了前所未有的哀荣。被迫赠中书令,谥号"武襄",配享仁宗庙庭。这种死后的平反,更凸显了北宋文官集团的虚伪。

狄青的悲剧不是个人的悲剧,而是时代的悲剧。在北宋"重文轻武"的基本国策下,一个武将无论多么杰出,都难以突破出身的天花板。

他的故事提醒我们:一个健康的社会,应该以才能和品德论英雄,而非以出身定高下。狄青的遭遇,不仅是他个人的不幸,更是北宋军事积弱的一个重要缩影。当朝廷不能善待自己的英雄时,这个王朝的衰亡,或许早已注定。