在忠诚与生存的钢丝上,他走出了令人惊叹的平衡

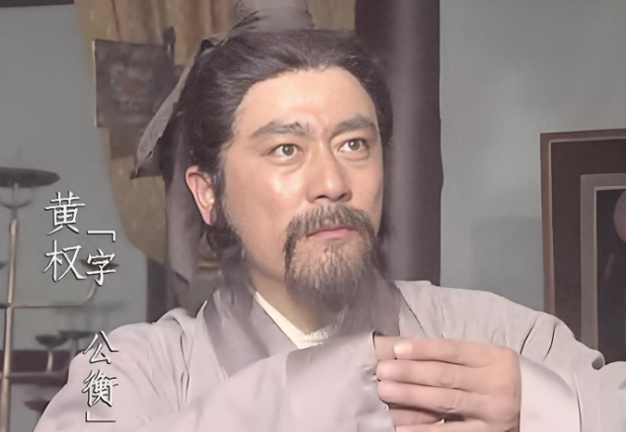

公元222年的长江北岸,一支孤军陷入绝境。主帅黄权望着被东吴军队切断的归路,身后是滔天江水,面前是魏国疆土。夷陵战火的硝烟尚未散尽,刘备大军已溃败西逃,唯独他率领的这支江北守军建制完整,却进退维谷。

“将军,我们该当如何?”副将的声音带着绝望。黄权沉默良久,最终吐出两个字:“降魏。”

当消息传回蜀汉,朝堂哗然。大臣们纷纷要求严惩这个“叛将”,按律当收捕其全家。卧病白帝城的刘备却抬手制止:“辜负黄权,权不负孤也。”这位败军之将的家人,竟在蜀汉继续安然生活。

更令人称奇的是,在曹魏朝堂上,新主曹丕对这位降将青睐有加,不仅封他为镇南将军,更特许他“同乘一驷”——这是连许多魏国老臣都未曾享有的殊荣。

三国乱世中,侍奉三主却能赢得三方敬重,黄权究竟掌握了怎样的生存智慧?

黄权的起点并不耀眼。出生于巴西郡阆中县(今四川阆中)的寒门,他最初只是益州牧刘璋麾下的一名郡吏。没有家族背景,没有名师提携,全凭真才实学,他一步步获得刘璋赏识,被提拔为主簿——一个掌管文书的重要职位。

历史在这个节点给了他第一次展现战略眼光的机会。

建安十六年(211年),刘璋为对抗汉中张鲁,听从别驾张松的建议,准备迎刘备入蜀。此时,年轻的黄权挺身而出,发出惊人之语:

“若客有泰山之安,则主有累卵之危。”

他清醒地看到刘备枭雄本质:“左将军有骁名,今请到,欲以部曲遇之,则不满其心;欲以宾客待之,则一国不容二君。” 寥寥数语,道尽刘备入蜀后的凶险局面。

可惜刘璋不听忠言,反而将黄权外放为广汉县长。两年后,刘备果然反戈一击,益州各郡望风而降。唯有黄权紧闭城门,坚守到最后,直到刘璋正式投降才开城归顺。这份对旧主的坚守,让战胜者刘备也为之动容。

02 蜀汉栋梁,汉中战略的幕后推手刘备不愧为识人明主。他力排众议,任命这位曾经的对手为偏将军,纳入核心决策圈。黄权很快用实力证明了这个决定的正确。

建安二十年(215年),曹操攻占汉中。消息传来,蜀地震动。当众人还在惊恐曹操下一步动作时,黄权已向刘备提出影响三国格局的战略:

“若失汉中,则三巴不振,此割蜀之股臂也。”

他力主必须夺取汉中,否则蜀地永无宁日。刘备采纳其谋,任命他为护军,率部北上。虽然首战未能阻止张鲁降曹,但四年后,正是基于黄权的战略构想,刘备发动汉中之战,斩杀夏侯渊,奠定三国鼎立根基。

《三国志》明确记载:“杀夏侯渊,据汉中,皆权本谋也。” 然而历史的光环却落在执行者法正身上,真正的战略设计者黄权被隐在幕后。

公元221年,刘备称帝后执意东征为关羽复仇。满朝文武噤若寒蝉,唯有黄权挺身直谏:

“吴人悍战,又水军顺流,进易退难,臣请为先驱以尝寇,陛下宜为后镇。”

他提出一个稳妥方案:自己率军为先锋试探吴军虚实,刘备坐镇后方。若战事顺利则大军跟进,若不利也可保全主力。

可惜被仇恨蒙蔽的刘备拒绝了这个明智建议,只命他率万余兵驻守江北防备曹魏。这个决定最终导致夷陵惨败——七百里连营被陆逊火烧,蜀军主力尽丧。

当败讯传来,黄权陷入空前困境:归蜀之路被吴军切断,背后是虎视眈眈的曹魏大军。部下建议降吴,他断然拒绝:“我受刘主殊遇,降吴不可!”归蜀无路,降吴不甘,为保全将士性命,他最终选择降魏。

04 魏廷风骨,不卑不亢的智者投降后的黄权,面临更大考验。

曹丕初见黄权就语带讥讽:“君弃逆效顺,欲追陈、韩之迹邪?”暗指他效仿反复无常的陈平、韩信。黄权从容应答:

“臣过受刘主殊遇,降吴不可,还蜀无路,是以归命。且败军之将,免死为幸,何古人之可慕也!”

不诋毁旧主,不献媚新君,这番坦荡之言反而赢得曹丕敬重,当即封他为镇南将军,育阳侯,特许“同乘一驷”。

更大的考验接踵而至。当蜀地传来“刘备已诛黄权全家”的消息时,曹丕下诏准其发丧。黄权却冷静拒绝:“臣与刘、葛推诚相信,必无此事,请待查证。”后证明确系谣言。这份对故主的信任与了解,令魏国君臣为之动容。

在魏国期间,司马懿曾试探问:“蜀中如君者有几?”黄权笑答:“未料明公如此看重在下。”既避开了评价故国人才的尴尬,又保持尊严。司马懿后来致信诸葛亮赞叹:“黄公衡,快士也,每坐起叹述足下,不去口实。”

05 忠义传承,跨越三国的气节最令人感慨的是黄权家族的命运轨迹。

在蜀汉,他的家人始终受到保护。刘备那句“辜负黄权,权不负孤也”的定论,使黄氏一族免遭株连。其子黄崇在蜀汉官至尚书郎,后在绵竹之战中,与诸葛瞻并肩抗魏,壮烈殉国。

当邓艾奇袭江油,黄崇力劝诸葛瞻抢占险要:“宜速行据险,无令敌得平地。”未被采纳后,他痛哭失声,最终血战而死。陈寿在《三国志》中特别记载这段悲壮事迹,黄氏父子的忠义跨越了阵营与生死。

为何黄权能创造“历事三主俱受重用”的奇迹?仔细分析,他的处世哲学蕴含深刻智慧:

专业立身,超越派系在刘璋时期力谏防刘备,在刘备时期首倡取汉中,在曹魏时期治理地方——黄权始终以专业判断而非派系立场建言。每个主公都清楚:这个人只论对错,不论亲疏。

底线思维,有所不为他坚守三条底线:不背主求荣(拒降吴),不诋毁旧主(在魏仍信刘备),**不参与伐蜀(任益州刺史却“虚封”)。正是这份底线,赢得对手尊重。

务实担当,超越虚名夷陵败后,他不选择“死节”博名,而是承担起保全将士生命的责任。这种务实担当,比空洞的忠义口号更艰难。

情绪管理,以静制动史载黄权“喜怒不形于色”。司马懿曾派人拔其车轴,想看他失态模样。车毁人翻后,黄权竟“掸衣而起,神色如常”,令司马懿叹服:“雅量如海!”

陈寿评其“弘雅思量”,杨戏赞其“明鉴昭然”,现代史家黎东方更直言:“黄权之才,在蜀可比法正,在魏不输程昱。”这位被《三国演义》几笔带过的人物,实则是乱世中最稀缺的清醒者。

当我们习惯将目光聚焦在光芒四射的英雄身上时,黄权这样的“压舱石”往往被忽略。但正是这种能在激流中保持清醒、在变局中守住底线、在忠诚与生存间找到平衡的智慧,才最值得身处现代社会的我们深思。

在职场浮沉与人生抉择中,黄权用一生书写了一个启示:真正的价值不在于你站在哪边,而在于你始终站着;不在于你为谁而战,而在于你为何而战。