果戈里(也有翻译为果戈理)是19世纪俄国批判现实主义的杰出代表人物,代表作《钦差大臣》《死魂灵》《外套》。

《外套》《外套》收录在果戈里的《彼得堡故事》系列小说之中,被世人普遍视为《彼得堡故事》系列小说中的最高峰。它不仅仅是一个关于一件外套的悲惨故事,更是一面照向那个时代的镜子,映照出专制暴政如何系统地摧残人性,豢养奴性,并将一个活生生的人异化为无声的符号。

小说的主人公阿卡基·阿卡基耶维奇·巴施马奇金,是彼得堡官僚体系中一颗微不足道的螺丝钉——一个九等文官。果戈里以其精湛的细节描写,为我们勾勒出一个几乎被生活抹去所有色彩的个体。他数十年如一日地从事着机械的抄写工作,没有亲人,没有朋友,没有娱乐,甚至没有属于自己的思想。他的世界被简化为两点一线,他的存在价值被等同于他笔下那些毫无生命的字母。

在部里,他如同一件陈设已久的家具,无人尊重,甚至不被视为一个完整的“人”。长官对他冷漠专横,同事对他肆意嘲弄,看门人对他视若无睹。他与其说是一个活生生的人,不如说是一台被预设好程序的“抄写机器”。他已经丧失了思考工作意义的能力,只关注字母的外在形态,而完全隔绝了其背后可能蕴含的人间悲欢。这种极致的麻木,正是长期在高压、僵化的体制下生存的后果。他通过主动放弃思考、情感与欲望,来换取在冰冷环境中一丝可怜的生存空间。他的存在本身,就是对那个将人“物化”的社会的无声控诉。

然而,即便是这样一架“机器”,也无法完全隔绝生理上的基本需求。彼得堡刺骨的寒风,成了打破他机械生活平衡的唯一外力。他那件破旧不堪的外套,已无法抵御严寒,迫使他必须做出改变。于是,添置一件新外套,这个对于常人而言或许简单的需求,对于巴施马奇金却成了一场需要倾尽全力的、悲壮的“人生工程”。

为了这件新外套,巴施马奇金开启了一段近乎苦行僧般的节俭生活。他戒茶节烛,踮脚走路,惜衣如命。这个过程,虽然艰辛,却意外地为他死水般的生活注入了一丝微弱的生命活力。他开始有了一个明确的目标,有了为此奋斗的盼头。当新外套终于做成时,他体验到了“仿佛过节一般”的快乐。这件外套,对于他而言,已经超越了其物理功能,成为他尊严的象征,是他通过自身“努力”所能获得的最高成就。

更耐人寻味的是社会对此的反应。当他穿着新外套出现在衙门时,竟然引起了轰动,甚至赢得了同事们“调侃的祝福”和一位副股长难得的“邀请”。这短暂而虚假的“礼遇”深刻地揭示了那个社会的势利与浅薄——一个人的价值,竟然可以如此直接地通过一件外物来被重新评估。然而,这种基于外物的身份提升是脆弱而不真实的。在为他举办的聚会上,巴施马奇金手足无措,极度恐慌,他早已在长期的机械生活和精神压抑中,丧失了正常社交的能力。他最终仓皇逃离,预示着这短暂的“幸福”不过是悲剧上演前的一道回光返照。

小说的转折点与高潮,在于新外套的被劫。这不仅是物质财产的损失,更是他全部精神寄托的崩塌。然而,比强盗的暴力更冷酷的,是官方机构的冷漠与官僚主义的推诿。区警察局长的屡次拒见,代表了底层民众在寻求公义时所面临的第一道铜墙铁壁。官僚系统并非为民服务而存在,它的首要功能是自我维持和拒斥“麻烦”。

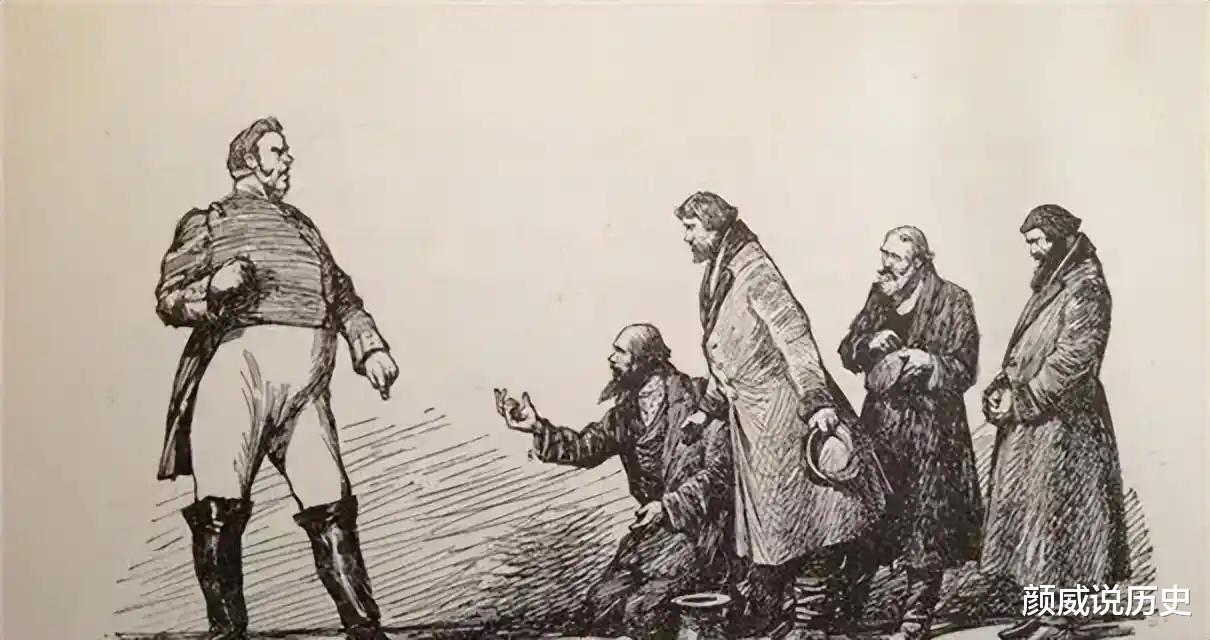

在走投无路的情况下,巴施马奇金被迫去求见一位“大人物”。这位新晋升的将军,是沙皇官僚体系人格化的极致体现。他并非天性凶恶,而是体制要求他必须扮演凶恶。他需要通过展示权威、制造恐惧来巩固自己的地位,证明自己配得上那身将军制服。于是,面对一个卑微小公务员的合理诉求,他选择用一连串雷霆般的呵斥来回应:“您不懂得规矩吗?……您明白不明白站在您面前的是什么人?”

这声声质问,并非简单的官僚作风,而是一套精心设计的权力仪式。其目的就是要通过极致的威压,彻底摧毁求助者的自尊,使其匍匐在地,确认自己的渺小与无权。早已被体制规训得胆小懦弱的巴施马奇金,如何能承受这“大人物”蓄满权力的当头棒喝?他“吓得瘫软在地”,精神世界彻底瓦解。这声呵责,比彼得堡的寒风更加刺骨,直接冻碎了他的灵魂。他最终在贫病交加与精神恐惧中死去,其直接死因,与其说是失去外套,不如说是“大人物”那场代表着整个专制权力的审判。

果戈里通过巴施马奇金的悲剧,将批判的锋芒指向了整个沙皇俄国的社会结构。十九世纪的俄国,是一个建立在等级森严的官僚制度之上的专制帝国。沙皇垄断一切权力,通过一个庞大、腐败而高效的官僚系统实行统治。这个系统如同一台巨大的驯化机器,其运作逻辑深刻地塑造了所有身处其中的人。

在这个系统中,成功并非取决于能力和品德,而是取决于对上级的绝对服从和对官场潜规则的娴熟运用。官员们崇拜官衔,模仿上司的派头,以“严厉而残酷”为荣。他们欺下媚上,在强者面前是羔羊,在弱者面前是豺狼。这种普遍的奴性,是他们在畸形的权力结构中谋求生存与晋升的必然选择。

专制统治辅以严密的监控和盛行的告密文化,使得整个社会如同英国哲学家边沁所设计的“圆形监狱”,每个人都生活在被监视的恐惧之中。这种高压之下,人与人之间变得异常冷漠,互不关心,信任荡然无存。民众为了自保,变得逆来顺受、麻木不仁,进取精神被扼杀,人性在长期的压抑下被严重扭曲。他们像巴施马奇金一样,要么选择麻木地生存,要么在无声中灭亡。

《外套》不仅仅是一部文学作品,它是一份关于人性在极端环境下如何被异化的病理报告。巴施马奇金的形象,超越了时代和国界,成为一切在僵化、冷漠的体制下被牺牲的“小人物”的象征。果戈里以其“含泪的笑”,既哀其不幸,也怒其不争。他让我们看到,最可怕的贫困不是物质的匮乏,而是尊严的丧失与精神的死亡;最寒冷的冬天不在北极,而在一个剥夺了人与人之间温暖关怀的专制社会里。