这远不止是临死前的狡辩。这是一个完整的心理防御机制在运作:

动机: 朱潜龙弑师,是极端的“恶”。但这种“恶”所带来的认知失调和心理负担是巨大的。他需要将自己从一个“弑师的逆徒”重新塑造为一个“为师父报仇的忠徒”。

过程: 通过二十年来不断地重复谎言、巩固权力、让身边所有人都接受这个“

事实”,他成功地重构了自己的记忆和信念体系。大脑为了保护自己不被真相压垮,选择性地遗忘了对自己不利的事实,并全盘接受了那个对自己更有利的叙事。

结果: 所以,在他生命的最后一刻,他对李天然说的“师父是你杀的啊!”这句话,在他自己的认知世界里,就是绝对的“真相”。他已经完全“消化”了这个谎言,并把它变成了个人历史的一部分。

“姜文是在表达这个角色有多坏吗?”

答案是:他是在展示这种“坏”的运作机制,而不仅仅是结果。

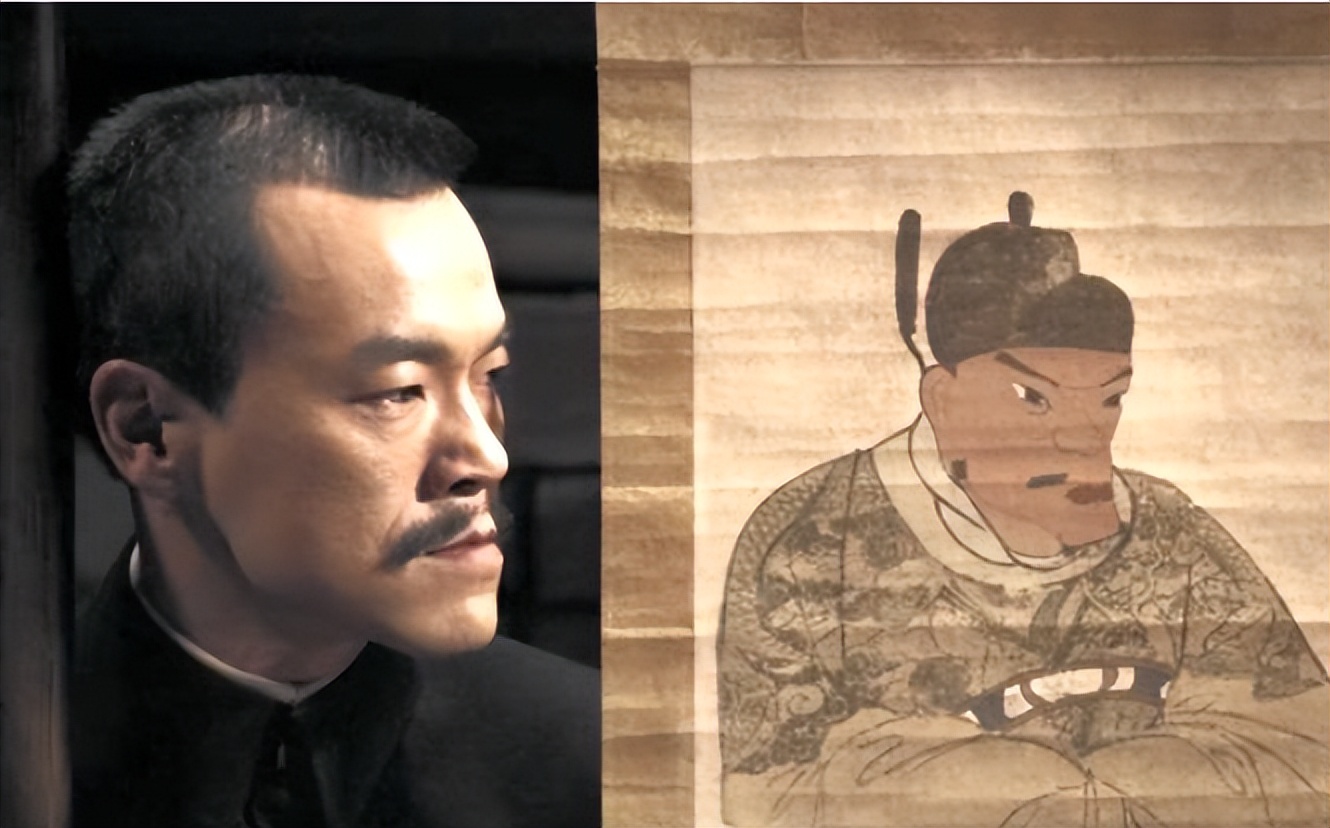

姜文的电影里,很少有脸谱化的坏人。朱潜龙的可怕之处,不在于他杀人放火,而在于他构建了一套自洽的、能自我说服的邪恶逻辑。廖凡(朱潜龙)那青筋暴怒的表情,之所以让您“这辈子都难以忘怀”,正是因为它不是“演”出来的虚伪,而是一种发自内心的、基于虚假记忆的真实愤怒。

他愤怒的,不仅是师弟要来杀他,更是“你这个真正的弑师恶徒,竟然还敢来找我这个‘忠孝节义’的好徒弟寻仇?”——这种荒谬的错位感,正是这个角色最悲剧也最讽刺的地方。

这种“幽默”不是让人发笑的喜剧,而是一种荒诞的、存在主义的讽刺:

讽刺一: 一个罪大恶极的人,通过自我欺骗,反而获得了内心的“平静”和“正义感”。

讽刺二: 受害者(李天然)在加害者(朱潜龙)构建的世界观里,被牢牢地钉在了“罪人”的耻辱柱上。

讽刺三: 当两个人对同一段历史有完全相悖的、却都坚信不疑的认同时,所谓的“真相”已经失去了公共性,变成了个人心魔的产物。

朱潜龙的心魔,导演了他自己的人生悲剧,也让他成了一个在自我幻象中“悲壮”死去的“英雄”。

您和姜文的“作证”,之所以能引起广泛共鸣,是因为这种心理机制虽然极端,但其变体无处不在。

在现实生活中,我们同样会遇到:

情感中的PUA者: 他们最终会相信是自己受了伤,是对方对不起自己。

职场中的甩锅者: 他们会真心实意地认为错误是别人的,自己是无辜的。

家庭中的情感绑架者: 他们会把自己塑造为唯一的付出者和受害者。

朱潜龙是一个艺术化的、极致的缩影。他让我们看到,当一个人为了逃避内心的审判,可以扭曲现实到何种地步。他提醒我们,世界上最坚固的牢笼,往往是人的内心自己打造的。