隧道,被称为“地面下的钢铁动脉”,其建设难度与地质环境密切相关。在青藏高原的“生命禁区”,永冻层如冰山般坚硬却脆弱;在川陕交界的大巴山脉,岩溶发育区如“地下迷宫”,暗藏突水突泥风险。这两座看似无关的隧道——风火山隧道与襄渝铁路新大巴山隧道,分别代表了人类在高原冻土与岩溶地区隧道建设的巅峰成就。它们的诞生,不仅是中国铁路网延伸的关键节点,更是工程技术突破的“活教材”。

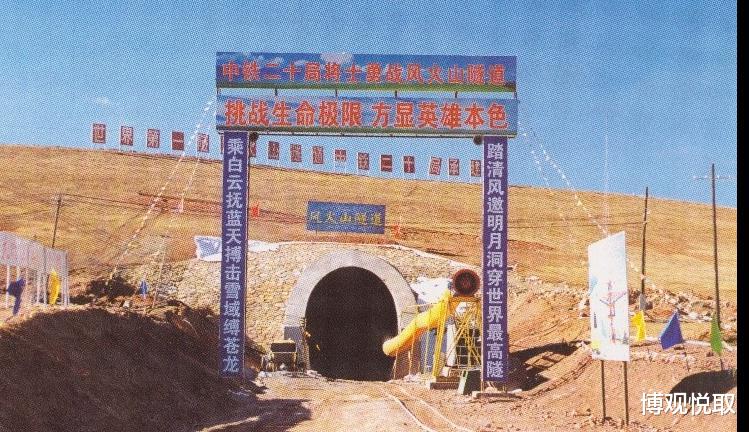

若将青藏高原比作“世界屋脊”,风火山隧道便是“屋脊上的明珠”。它位于可可西里“无人区”边缘,横跨海拔5100米的风火山,山体呈红褐色,如被烈焰灼烧过的“大地伤痕”。这里年均气温7℃,最低温达41℃,空气中氧气含量仅为内地的50%,被称为“生命禁区”;更棘手的是,隧道洞身1338米完全嵌入多年冻土与冻岩中,冰厚达150米,稍有扰动便可能引发融沉或冻胀,威胁结构安全。

2001年10月,中国铁路建设者们在此打响“第一炮”——爆破后的弃碴中,冰块占比高达80%,冻土施工的艰难可见一斑。为攻克“高海拔+冻土”双难题,工程团队展开了一场“技术马拉松”:氧气供给革命——针对“缺氧”这一最大生存挑战,建设者自主研制了高原隧道专用制氧站;同时创新“掌子面弥散式供氧+氧吧车流动供氧”模式,让隧道内作业人员的血氧饱和度从50%提升至85%,突破了“人类生存极限氧压”的红线。冻土热扰控制——冻土对温度极为敏感,5℃的波动便可能破坏稳定。

团队研发SDTK100型高原隧道专用空调机组,将洞内温度精准控制在±5℃,为混凝土浇筑与冻土稳定构筑“恒温屏障”。低温混凝土技术——建设者研制出“低温早强抗冻复合型速凝剂”,使喷混凝土在负温下20分钟内凝结,3天强度达设计值的70%,解决了“混凝土冻坏”的世界性难题。

2002年10月19日,风火山隧道贯通,以“世界海拔最高、冻土区最长高原永久冻土隧道”的身份载入史册,并于2007年斩获“詹天佑大奖”。它不仅是青藏铁路的关键控制性工程,更开创了高原冻土隧道建设的技术体系,为后续川藏铁路等工程提供了“冻土施工指南”。

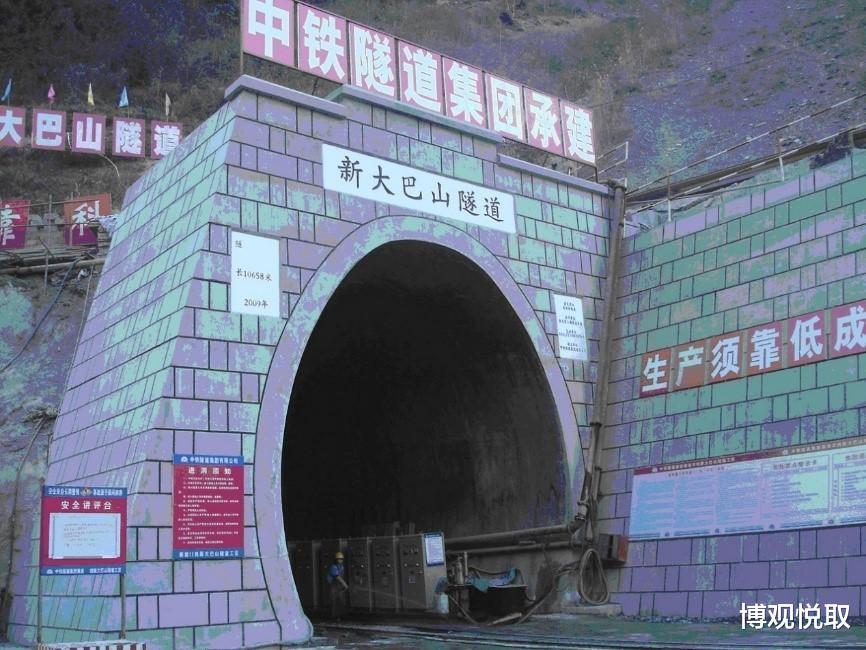

如果说风火山隧道的挑战是“冷”,襄渝铁路新大巴山隧道的难题则是“险”——它穿越的大巴山脉,是中国岩溶最发育的区域之一。这条全长10658米的单线隧道,66.2%的洞身位于可溶岩地层,其中44%段落面临“中等强烈岩溶”威胁,高压突水、超大涌泥、采空区塌陷等风险如“地下炸弹”,随时可能引发灾难。

2005年8月开工的新大巴山隧道,被定义为“襄渝二线全线控制性工程”。面对“每掘进1米都可能触发地质灾害”的困境,建设者以“精准预测+结构创新”双轮驱动,交出了“零伤亡、零重大事故”的答卷。

2009年10月竣工的新大巴山隧道,不仅保障了襄渝铁路的运输能力提升(旅客列车时速达140公里),更推动了中国岩溶地区高压突水隧道技术走向国际先进水平,相关成果已应用于贵南高铁、成贵铁路等工程,成为“岩溶隧道教科书”。

从风火山的“冻土奇迹”到新大巴山的“岩溶突围”,两座隧道的建设史,是中国铁路人“逢山开路、遇水架桥”精神的缩影。它们不仅是地理意义上的“通途”,更是技术创新的“里程碑”——风火山隧道破解了高原冻土的“温度密码”,新大巴山隧道攻克了岩溶地质的“突水难题”。

如今,风火山隧道仍以稳定的姿态支撑着青藏铁路的高效运行,新大巴山隧道则见证着襄渝线从“单线普速”到“双线高速”的跨越。它们的故事告诉我们:当工程技术与创新智慧相遇,再极端的地质条件,也能被人类的勇气与智慧“驯服”。这,或许就是中国隧道工程“敢为天下先”的底气所在。

喜欢我们的内容吗?那就点个赞加关注吧!更多精彩内容等你来发现,下期更精彩!

藏在山体里的“超级隧道”:一文了解太行山隧道、乌鞘岭隧道

火车站,城市的立体名片:一文了解上海和沈阳的那些地标高铁站

从雄安露珠到丰台新章:解码中国高铁车站的建设密码与人文脉络

穿云越岭入画来:解码湘西五站的高铁建设密码与人文故事(麻阳西、凤凰古城、吉首东、古丈西、芙蓉镇站)

当高铁网遇上“泉城”:雪野站、历城站等五座新站的“身份密码”

青铜鼎·竹影桥·珍珠链·桃花翼:解码常益长高铁三城四站建设密码(宁乡西站、益阳南站、汉寿站、常德站)

END 欢迎关注

(部分文字图片视频等素材来源网络,如有侵犯原作者权益,敬请联系本号进行删改)参考来源:网络\国家铁路局

喜欢就点关注❤关注更多精彩内容