人均粮食产量是衡量一个地区或国家粮食安全保障水平的核心指标,它直观反映了粮食总产出与人口规模之间的动态关系。

分析这一数据的长周期变化,不仅能窥见农业发展的曲折历程,更能深刻理解政策调整、技术进步与城市化浪潮对“米袋子”安全的深远影响。

其统计口径为年度粮食总产量(包括谷物、豆类、薯类等)与年平均常住(或户籍)人口之比,单位为公斤/人。

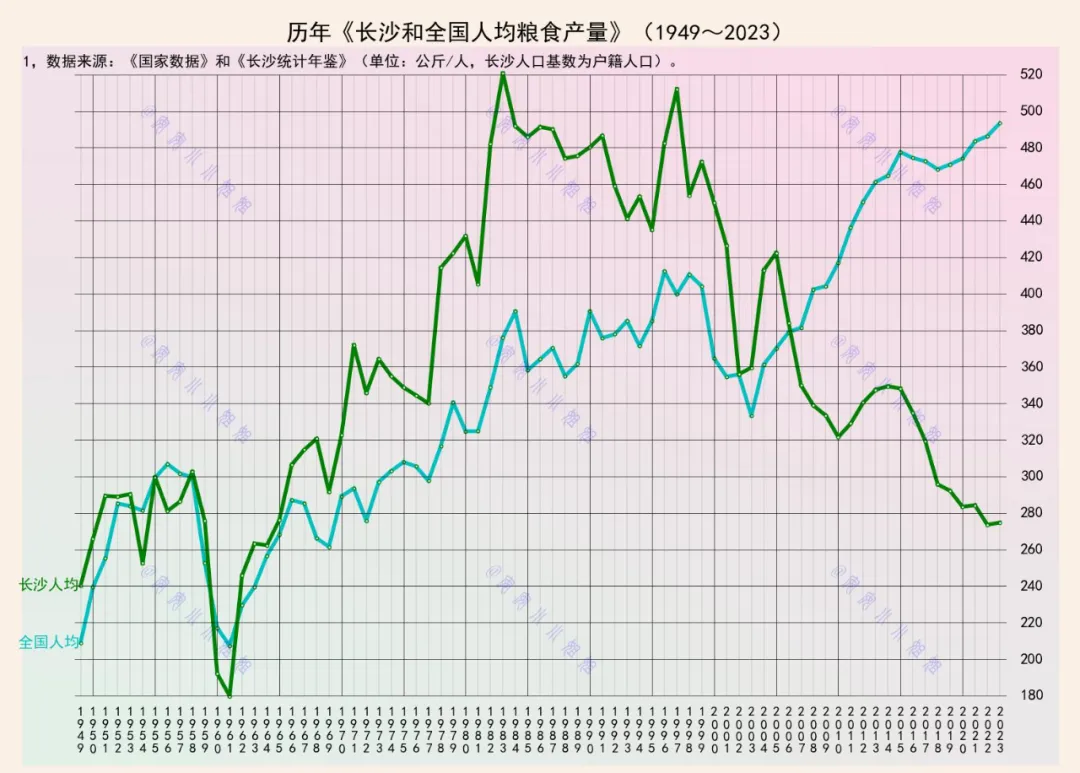

本文将以1949至2023年共七十五年的数据为脉络,剖析长沙与全国人均粮食产量的变迁轨迹及其背后的驱动力量。

一、共同起点与早期波动(1949-1977年):在困顿中摸索

图表清晰显示,新中国成立之初,长沙与全国的人均粮食产量均处于低位,且走势高度重合,共同经历了剧烈的波动。1949年,双方起点均不足250公斤,远低于温饱线。

此后近三十年,在曲折中缓慢爬升。这一时期的波动主要受制于三大因素:

一是农业生产基础薄弱,水利设施匮乏,基本“靠天吃饭”;

二是宏观政策出现反复,如“大跃进”时期的浮夸风与高征购,严重挫伤生产积极性,导致1959-1961年产量断崖式下跌,形成深谷;

三是人口增长较快,一定程度上稀释了产量的增长成果。

在此期间,长沙作为内陆地区,其表现与全国大盘基本同步,尚未显现明显优势。

二、改革春风与差距初显(1978-1990年代):制度变革释放活力

改革开放是重要的分水岭。

家庭联产承包责任制的普遍推行,极大地解放了农村生产力,全国人均粮食产量步入稳步快速增长通道,至1984年突破350公斤,基本解决温饱问题。

长沙的曲线在此阶段展现出更强的弹性:其上升斜率更为陡峭,并在80年代中后期开始系统性、持续性地超越全国平均水平。

这背后,除了普惠性的政策红利,更得益于长沙自身的努力。

作为湖南这个农业大省的省会,长沙在杂交水稻等农业科技研发、推广方面占据先机(袁隆平院士团队的工作与此紧密相关),良种普及率和农业技术服务水平相对较高,使得单位面积产量(单产)提升更快。

此外,湖南“鱼米之乡”的自然禀赋也为长沙的农业生产提供了良好基础。

三、新世纪以来的分化与平衡(2000-2023年):城市化下的韧性坚守

进入21世纪,两条曲线的走势出现意味深长的分化。全国人均粮食产量在波动中持续攀升,尤其在2008年后因一系列强农惠农政策(如取消农业税、实施生产补贴)而稳步迈上400公斤新台阶,彰显了国家保障粮食安全的决心与成效。

科技赋能单产提升:持续推广超级杂交稻、发展设施农业、精准农业,用更少的地产出更多的粮。

结构调整优化供给:发展优质稻、特色经济作物,提高农业附加值,稳定农民种粮积极性。

政策扶持精准到位:省市两级对农业,尤其是粮食生产的财政支持和保护力度不减。