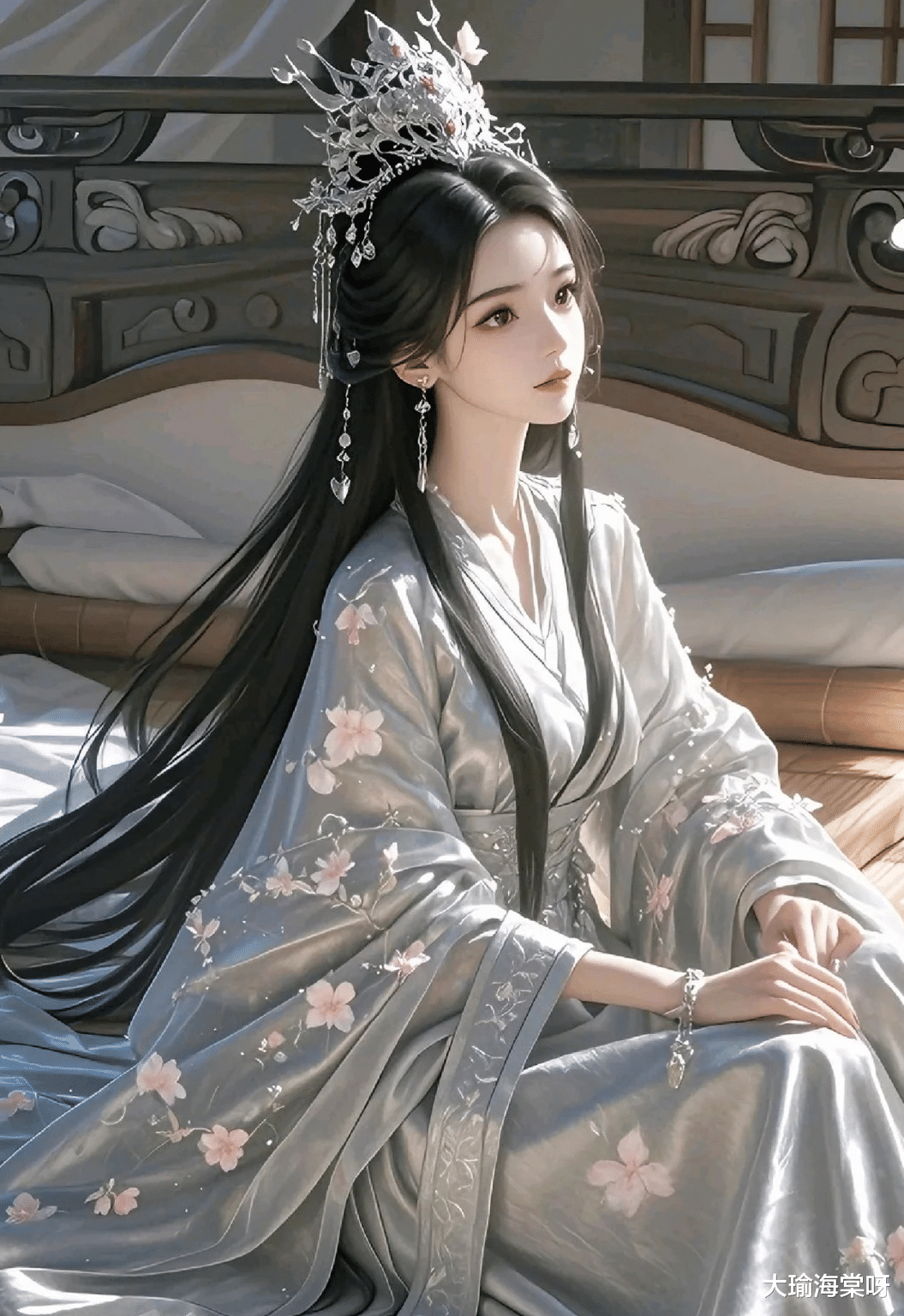

我是一位亡国公主,六岁国破,拜我母亲所赐。

我那位风华绝代的母亲原是北国进献的贡品,冰肌玉骨,倾国倾城。

没几年,我那位本还算明君的父皇便被迷得「君王不早朝」。

北国趁机发兵讨伐,我母亲盗取了整个南国的布防图献予北国。

南国将领尚未反应,便被北国军队一路势如破竹。

1

都城破那日,幼小的我被父皇护在怀中,塞给我一块令牌,那时的我尚不明其意。

父皇对我说:「跟紧你母妃,好好活着!」

随即父皇一把推开我,自刎了。

滚烫的鲜血淋了我一脸,母妃寻到我时,我正用稚嫩的小手捂着父皇的脖颈。

我懵懂无知,却不想让父皇死去。

可母妃仅瞥了父皇一眼,便拽起我走了。

踏出殿门,我看见我所有的兄弟,皆倒在一片空地上,个个血流不止。

我逐一清点。

父皇的五个儿子,都在此处。

我吓得连哭都忘了,母妃拉着我,朝一位高大的男人行礼。

「参见吾皇,南国皇帝已伏诛!」

语罢,我见母亲将南国的玉玺献给了那男人。

「容儿做得很好!不知容儿有何心愿,朕都会满足!」

那男人握着玉玺,神色甚是愉悦。

母妃沉吟良久,她似有太多欲求,又似不知要什么。

最终她说,要我活着,以公主之尊继续生活。

2

我仍是一位公主,却非皇帝的亲生女儿。

我是大魏贵妃的女儿,因贵妃受宠,我被恩封为公主。

他人晋升靠宫斗。

我娘晋升靠窃国。

不过我颇为她不值,费尽心力,才升了一级。

如今我娘确是受宠,但明眼人都看得出,皇帝不爱她。

大魏皇帝谁也不爱,他只爱权势。

我母妃这美丽的工具,被利用殆尽后,继续留在后宫发光发热。

但我母妃不以为然,我总觉得她沉浸在一个瑰丽的梦中。

我曾以为她因忠于母国才背叛父皇。

实则不然,她不过是沉迷情爱罢了。

只是她爱的不是我父皇。

是如今的大魏天子。

我成了小哑巴,太医道我是受惊所致。

我亦不知是否因受惊,但我确是不愿开口。

我仍生活在自幼长大的宫中,他们说北国严寒,故南国灭亡后,顺理成章迁都至此。

母妃还是母妃,皇宫还是那座皇宫,可我不喜欢这里的人。

母妃让我唤皇帝父皇,我不唤,因我无法言语。

她甚是失望,隐隐流露出对我的嫌弃。

然大魏皇帝并不在意,他待我极好,常思量赠我诸多礼物。

3

我八岁那年,母妃诞下一子。

她欣喜若狂,因大魏皇帝除皇后育有一嫡子外,便只有母妃所生的瑞王。

我弟弟三岁便封瑞王,这是天大的恩宠。

自那时起,我便觉母妃飘了。

当真!她终日笑靥如花,抱着我弟弟,整个人都飘飘然。

我亦开始有些嫌恶她。

因宫中人不敢拿她怎样,便都拿我撒气。

今日丽嫔在我母妃处受了气,明日我便被五公主推入湖中。

我是哑巴,无法呼救。

自以为即将溺毙时,一位身着白衣的公子救了我。

我认得他,太子的伴读。

一位菩萨心肠的老好人。

他与我那太子哥哥一同,将我送回母妃处。

母妃仅瞥了我一眼。

那眼神,与当年看父皇临终时如出一辙。

自瑞王降生,她便极少管我,任我自生自灭。

我想她应是后悔让我活下来了。

毕竟她如今荣华富贵,独享圣宠,唯一的污点,便是我这前朝公主。

这场闹剧终被太子告至皇帝处,皇帝为我做主,重罚了丽嫔母女。

一时之间,陛下爱屋及乌、看重云裳公主的流言,不胫而走。

而我母妃愈发高兴。

她以为皇帝爱她,深爱着她。

爱到连我这拖油瓶也能视如己出,当真公主般对待。

4

十五岁及笄礼这日,母妃赠了我一份大礼。

她亲手将我送上了皇兄的床榻。

我怨不得旁人。

要怨便怨我生得太美,美过母妃年少时,更添柔弱惹人怜惜。

这话是母妃亲口所言,她还道太子心中已有我。

因太子看我的眼神,非兄长看妹妹。

而是男子看女子的情爱。

母妃要我故技重施,引诱太子犯错。

她想为后,更想让瑞王为太子。

母妃不知的是,我心中是欢喜的。

陛下不止一次暗示过我。

我长大了,而母妃却老了。

陛下甚至问过我,可愿取代母妃。

我深感恶心。

我知躲得过初一,躲不过十五。

故而半推半就,我依母妃之意,爬上了太子的床。

我想,这下陛下总不会与儿子相争了吧。

随了太子,总比随母妃的男人好。

太子是何等人物?

人皆言储君清风朗月、品貌俱佳。

三岁识字、五岁成章,未及弱冠已入朝多年。

朝臣对太子赞不绝口、交口称誉。

故而面对这样的太子,在我受辱时为我出头的太子,我给了他机会。

只要他拒我,我便离他远远的!

那些龌龊之事,再不必沾染他身。

可他未推开我。

那夜母妃给我灌下情药,将我扔进东宫。

第二日,我在太子怀中醒来。

我无声痛哭一场。

非为哭己,是为哭太子。

他终是被拉入泥潭了。

我这罪孽深重的一生,亦由此开启。

5

母妃抓到太子的把柄,告至皇帝处。

太子为护我,一应罪责皆揽于己身。

皇帝斥他兄妹乱伦,枉顾礼法!

三十大板打在他身上,太子未吭一声。

我扑到他身上替他扛了几板。

我无法言语!

但他们应懂我意。

抛开伦常、抛开礼法,我们或可成为一对相爱的恋人。

宇文澈面色惨白,却坚持推开我。

「云裳莫怕!吾护你!」

陛下应是看重太子的,终未下死手。

母妃甚是得意,她看我的眼神鄙夷又满意。

鄙夷我不知天高地厚,妄想与一国太子相爱。

满意我听话,乖乖做了她和瑞王夺权的棋子。

事已至此,我不愿再回母妃处,索性赖在东宫不走。

世人如何非议我与宇文澈,我皆听不见。

我只黏着他、缠着他,一步不离。

我很恐惧,惧怕母妃,惧怕陛下。

惧这宫中所有居心叵测之人。

宇文澈应是看出我的恐惧,故而常抱着我。

他为我讲故事,伴我看星辰。

他不放心留我一人在东宫,即便出巡也带着我。

青州是个好地方,人杰地灵,至此,我难得露出几分真心实意的笑容。

听闻青州有间如意楼,最是热闹!

宇文澈看我写在纸上的字,搂着我轻笑。

「云裳可知这如意楼是何处?你便要去!」

我不管那是何处,拉着宇文澈的衣袖撒娇,央他带我去。

宇文澈终究心软。堂堂太子,携公主逛花楼。

6

如意楼的老鸨还是头回见有人携夫人逛花楼的。

一时脸色难看,忧心这人是来寻衅的。

我挽着宇文澈的臂弯,有些赧然,更多是尴尬。

怪不得说最是热闹,原是风月场所的缘故。

宇文澈见我双眸滴溜乱转,满是好奇,便大大方方携我往里走。

「咳,本公子与夫人只是随行凑个热闹!劳烦伺候好吾身边这两位公子!」

我乐了。

宇文澈坑身边人向来不含糊。

他身边的两位公子皆是他的伴读。

一位不染纤尘,世家出身,最是爱惜羽毛。

一位鲜衣怒马,武将独子,最是桀骜不驯。

这二人想来生平亦是初次来此,我望着面色涨红的二人,笑倒在宇文澈怀里。

「不许看着旁人笑!」

我眨眨眼,不知他霸道什么。

宇文澈坑完兄弟便不再管他们,拉着我寻了一雅间。

满楼红袖招。

翠屏金屈曲,醉入花丛宿。

宇文澈今日兴致似极高,哄我饮了几杯果酒,自己却醉了。

「云裳要多笑,云裳的笑容,是世间至美的景致。」

我不止一次庆幸,宇文澈的容貌与陛下无半分相似。

故而我沉醉于他赐予的情潮之中。

理所当然忘了身份,忘了国仇家恨。

听闻他酷似早逝的皇后娘娘,生就一副观音面。

于是我虔诚地吻向那殷红的薄唇。

似在祷告,亦似在赎罪。

7

深夜,我拖着疲惫之躯,叩开了如意楼一间寻常客房。

借着昏暗烛光,我逐一清点人数。

父皇留给我一支军队。

他塞给我的令牌,可号令五万皇家直隶兵马。

这支军队,连我母妃都不知晓。

这些人,皆是南国少有的硬骨头。

父皇殡天后,他们或逃亡,或归隐,誓死不侍新朝。

我蛰伏于东宫,宇文澈只将我当易碎的瓷器护着,并不限制我行事。

故而我趁机寻访父皇留下的眼线。南朝百年根基,父皇留下了不少可用之人与物。

而我单凭南国公主的身份,便可尽数收归麾下。

前些日子,得知太子将巡视青州,我便向外传讯。

邀这些人在青州如意楼相见。

幸而,人皆到齐。

「吾等参见公主!」

我望着幽暗烛火,看向朝我行礼的众人,开口说了自六岁以来的第一句话。

「我只问尔等一句,可愿扶持女帝?」

他们应是惊诧的。

毕竟传闻中,云裳公主是哑巴。

可我不是哑巴,我只是不愿开口。

不愿唤他人父皇。

我自己的父皇那般好。

我又怎愿认贼作父?

「天道昭昭!南帝血脉仅余公主一人,吾等愿追随公主左右,光复河山,九死不悔!」

那便好!愿便好!

「那诸位便入朝吧!徐徐图之,慢慢蚕食!我与诸君以三年为期!三年后,青州举事!在此之前,望诸君各凭本事,培植势力!」

「尔等尊公主懿旨!」

「鹰卫统领何在?」

众人中一位身形魁梧的将军出列。

我打量他片刻,半晌,从怀中取出父皇所予令牌,并一张我亲绘的地图交予他。

「率这支军队,以义军之名,按本公主地图标识攻过去,切记!」

「此战目的不在攻城,而在壮大兵马,不必急躁,不计较得失,注意保存实力。」

待我话音落下,原本静谧的屋内瞬间似被点燃了生机。

8

若之前复国仅是缥缈愿景,此番谋划后,便只需静待时机。地图上的标识皆为大魏布防薄弱之地,或驻守着对南国尚存旧情的将领。那些地方多为荒凉边陲,当年大魏倾尽国力攻入南国,如今对偏远之地早已鞭长莫及,宇文邕根本无力分兵镇压。三年光阴,足够五万兵马悄然壮大。

宇文澈的睡眠向来浅显,我不便久留,叮嘱几处需格外留意的要塞后便匆匆离去。母妃虽未教我什么,偷看布防图的技艺却学得精熟。这般因果轮回,不知何时方休。

“去哪了?”宇文澈被我惊醒,嗓音沙哑如幼猫。我仍维持着哑巴的伪装,顺势钻进他怀中。他只当我是起夜,揽着我复又沉沉睡去。

青州富庶,作为太子封地,宇文澈为拒婚索性长居于此。此地公务远不及东宫繁重,他常带我出游。年方十六的我,上苍似要弥补国破家亡之痛,赐予越发惊世的容颜。宇文澈总揽着我叹息,言我含苞时已令人过目难忘,如今绽放更是美得惊心动魄。

因美貌在青州掀起波澜,宇文澈醋意渐浓,将我金屋藏娇。我本不喜喧闹,三月前在街上买下两个卖身葬父的孤女——她们是旧部安插的暗线,传递情报愈发便利。能否出门已不重要,自有丫鬟代劳。

9

与太子在青州相伴两载,红袖添香举案齐眉,倒似寻常夫妻。可我们并非夫妻,更非寻常人。他是大魏太子,我是两朝公主。宇文邕以急症为由,宣太子与韶华公主即刻回京。两年放纵终至尽头,御林军统领萧泽亲来接人,我与宇文澈不得不返。

见萧泽的刹那,我有了意外发现——他佩剑的剑穗是独孤贵妃的手艺。那式样她曾教我做过。我讪笑,宫中怕是暗流汹涌。

“笑什么?”问话的是萧启,太子伴读,萧泽独子。我拽过他的手,写下“抱歉”二字。“为何?”萧启不解。我摇头,不忍道破其父与贵妃的私情。

马车中,宇文澈将我揽坐膝上。“与阿启说什么了?”我窝进他怀里贪恋温度。他心思细腻,轻拍我后背:“韶华莫怕!吾护你!”

回京后,宇文澈将我藏于东宫,拒见任何人。流言蜚语顷刻沸腾——

10

无非说我狐媚惑主,步独孤贵妃后尘,与太子行不轨之事;更言太子因我滞留青州、拒娶正妃。我并不气恼,因皆是事实。独孤贵妃却坐不住了,为福王及自身名声,竟请宇文邕赐死我!

此举彻底坐实我的罪名。她大义灭亲,我当以死谢罪。我早知她凉薄自私,血脉中的冷情皆承袭于她。宇文澈仍欲保我,闻他在御前揽下所有罪责,甚至愿放弃储君之位,求娶于我。傻宇文澈啊!宇文邕仅他一子,独孤贵妃再得宠,出身终究不及中宫嫡出的太子。本该前途无量的储君,终因我跌落尘埃。

宇文邕震怒,将太子幽禁。他何曾病重?不过是为逼我们回京的局罢了。

11

宇文邕赐毒酒那日,独孤贵妃特意前来。她衣着华贵,美艳依旧,得意如常。“你做得很好!太子废黜在即。韶华该去见你父皇了!”我冷笑:“你还有脸提父皇?”她震惊于我开口,却不在意。她絮絮诉说与宇文邕青梅竹马,却被先皇后夺爱;为出身所迫,才孤注一掷来南国为细作;她恨绝自己的容颜,一生只能以色侍人;更夸福王聪慧懂事,只需稍加谋划,储君之位必属其子。最后她冷笑:“天下终是我们一家三口的,多余之人当除。”——多余者,我与宇文澈。

独孤贵妃是最后为我送行之人。随后我被灌下断肠毒酒。宇文澈总说我胆小,其实我毫不畏惧。我已命旧部随太子起势,要他亲手诛灭亡我国之仇,为我改朝换代,弑君弑父!他爱我胜过一切,必会为我做到。只是再也见不到他了……

可为何入口并非鸠酒?是催情药!身体骤然失控,恐惧第

一次攫住我。急拔发间金簪刺向脖颈——若此刻不死,未来将不堪承受!簪子却被内侍夺走,尖锐之物尽被卸除,口中更被塞入锦帕。他们用金链锁住我

四肢,禁锢于密室。宇文邕终是撕下伪装。他扯出锦帕时,我拼死咬向他颈动脉,却被

一掌扇晕。

12

地牢金笼中,宇文邕换着花样折磨我,欲将我驯为禁宠。我见他即欲作呕,他偏要我求生不得求死不能。“你比你母妃好太多!朕终于明白,为何儿子愿为你弃江山。如今换朕,朕也愿!”不知被囚几月,我忍无可忍,吐了他一身。此后无论灌何食物,我皆尽数吐出。宇文邕急召太医,诊出我已有身孕!

他子嗣稀薄,向来重视皇嗣。太医称我方有三月身孕,需静养。宇文邕揽着我调笑:“韶华陪朕两月,这孩子只能是朕的。待太子大婚,朕便带你出去。”我震惊望他,他却威胁:“孩子若没了,太子、福王、你母妃,皆为他陪葬!”他竟如此在意这野种?太医神色有异,似有话要说。我顺从点头,指太医又指腹。宇文邕以为我忧心胎儿,大发慈悲留太医陪护,自己匆匆离去。

确认皇帝走远,太医急道:“公主已有三月身孕!务必保重!”知我哑口,他又压低声音:“臣是太子的人!”我颔首。忽闻急促脚步,以为是宇文邕,却是宇文澈。他瘦削憔悴,我示意他莫近,他真不敢上前。

“杀了他!”——这是相识以来,我对他说第一句话。他红着眼望我良久,握拳转身离去。

我坐在床上笑出眼泪。他应了。

14

太子大婚前夜,我被放出。宇文邕说我是贤妃,韶华公主已死,贤妃只是貌似。当众宣布我有孕。天子金口玉言,我是谁便由他说了算。我隐约猜到他意图:与太子离心,厌恶独孤贵妃为福王结党,正值壮年,欲扶持听话的宠妃与皇子。

迎着独孤贵妃喷火目光,我坦然立于宇文邕身侧,甚至对她笑。以口型道:“这就是你的爱情?可怜!”她气极冲来打我,却被皇帝护住,连衣袖都碰不到,反遭厉斥。恍惚间有些难过:若父皇在,她何须受亲生女儿这等委屈?人心为何总不知足。

太子婚礼在宫中举行,皇帝命我出席。刚过不惑的帝王胸有成竹,将新晋宠妃示于众人。无人敢置喙。太子原娶丞相之女,婚礼前却被换成八品官嫡女。此前皇帝已拔除不少贵妃与福王党羽。官员们明白:陛下要扶持贤妃与她腹中孩子了。贤妃是谁?不重要。

15

因我近日的乖顺,宇文邕对我放松了警惕,只消有人随行,便允我走动。大殿上宾客皆注目新人行礼,我闲来无事,便寻故人攀谈。

皇帝对此睁一只眼闭一只眼,吩咐人好生照看便再无暇顾及。

在他眼中,我终究是需依附他而活的孤女,不足为惧。我寻到韩煜,太子伴读。宫里宫外,除太子外,唯他与萧启还算相熟。我以手语询问:“萧启为何未至?”韩煜低声道:“萧兄母丧,守灵未归。”我顿了顿,目光掠过独孤贵妃,又投向萧泽将军,示意韩煜。

他聪慧过人,怎会不明?艰难颔首:“此乃萧家秘辛。萧兄母亲因撞破将军丑事被逼自尽,隐情是我与他共查所得。”我默然。萧夫人曾享夫妻和睦、子孝之福,何其无辜。

再望向风韵犹存的母亲——她以美貌为刃,造孽深重。问罢心事,我专心观礼。从未见宇文澈着红,不知喜服是否相衬。然当新郎现身,方知多虑。他身量修长,肤色胜雪,赤色衬得如玉树琼枝。万众瞩目下,新郎竟弃新娘于不顾,朝我走来。

人群自动让路,他执我手道:“韶华,此生唯娶你一人!”太子疯了!竟在陛下贤妃面前唤公主名讳,妄言迎娶。我凝视他深情眼眸,悲恸如潮。

16

太子谋反了!新婚大典上公然行刺陛下。

大殿瞬间两军混战,宇文邕震怒,下令缉拿太子!宇文澈趁乱带我逃出,我知他只为救我脱困。

此刻动手,胜算渺茫。我问他何不再忍?“忍无可忍!知你日日艰辛,我便再难隐忍,定要带你脱困!”“那你呢?”他无所谓一笑,夕阳将身影拉长交叠,似永不分离。

“宇文澈此生不负韶华。你自及笄便随我,信我依我,我必护你周全!”我痛彻心扉——追捕者正是萧泽,独孤贵妃的人,他定不会让宇文澈活着面圣。

要失去他了吗?“韶华莫哭。”他轻拥我入怀,“知你心之所向,去做吧。青州留有物事,可助你成事。”我拽他手置于腹上,哽咽道:“三月了,我们的!”他笑容依旧温柔:“我知韶华会生下我们的孩子,对吗?”我点头,定要护住这骨血!“那就好。”他将头埋于我肩,我觉湿意沾染。“真舍不得……韶华可愿唤我一声夫君?”“夫君!”我含泪应允。

17

本该是恩爱夫妻的结局。“韶华乖,安心走。为夫为你殿后。”他最后抚过我的发,抬眼时已决绝如铁。“影卫听令!即刻起改认韶华公主为主,生死相护!”“诺!”他倾尽所有,不留退路。我仍挣扎:“同走!”他轻笑,明知不可为——谋反太子,今日难离都城。“带公主走!赴青州,不可耽搁!”影卫护我突围,他持剑而立的背影,让我尝尽撕心裂肺。痛楚越深,我反而越冷静。他虽兵马有限,却为我铺就生路。途经挂白帆的萧府,我鬼使神差入内,寻到萧启:“随我走,我助你报母仇。”他由震惊到疑惑,望见厮杀的影卫与禁军,终恍然:“可!”瞬间达成默契。知他不仅为复仇,更为宇文澈——兄弟情深,自会爱屋及乌。

18

从萧家密道逃出,机关重重争取了时间。城外备有快马马车,疾驰青州。我护着腹中骨血,不敢思及宇文澈。幸而一路未被追兵截获。

抵青州方知:太子自刎宫前,朝堂大乱,宇文邕无暇追杀。是我害了他!悔恨啃噬心肺,欲以命换命,神佛不应。心痛如绞,昏迷三日。醒时萧启告知,我梦中只唤魏昭与孩童。急问胎儿安危,他答:“太子血脉,必护周全。

”孩子无恙便好。我借医士封口,瞒下身孕,密召朝中旧臣赴青州举事。半月后,三州牧、两御史、五郡太守及县令陆续抵达,各带随从。我令徐将军留小部鹰卫军迷惑朝廷,亲率主力会合。

青州已尽在掌控。韩煜携太子幕僚而至。两方人马虽素无交集,却因复国与复仇之心共聚麾下。我褪怯懦,缟素立于众人前,坦然为夫守孝。问及所服何人,只道:“亡夫。”身份情事非秘,索性昭告天下。

19

半月后,徐将军率鹰卫军抵青州,合宇文澈所留四万兵马,及各郡守兵力,共二十万雄师。

北国一统十余载,南陈旧臣备受欺压,百姓苦不堪言。青州举旗,南陈官员纷纷来投,军势日盛。蛰伏两月协调各方,我择机攻下兖州、徐州,与青州连成一片。随即刻印制玺,赶制蟒袍。太子身死三月,我以南陈公主之名自立青州

。宇文邕惊觉时已晚,仓促集结三十万大军,命萧泽挂帅征讨。更立宇文珩为太子,昭告天下我腹中乃其骨肉,令萧泽勿伤我母子。檄文情意绵绵,许我荣华,妄图怀柔。

可笑我明为太子服丧,他却宣称孩子是他的。腹中渐显,终难隐瞒。是夜,南陈旧臣跪满营帐。韩将军捧避子汤沉痛跪呈——父皇视之如手足,幼时亦疼我,此番必是受迫,只跪地无言。

自有帮凶厉声:“请公主弃孽障!他日成事,自有尊贵麟儿!”要我杀子?绝不!此乃宇文澈血脉,更是我的骨肉。今夜若不能善了,便以血立威,教他们何为君威。

20

“谁敢动本将孩儿?”萧启适时现身“认亲”。徐将军忙打翻药碗,厉声斥责:“萧家小儿!竟敢染指公主!”萧启抱胸冷对:“两情相悦,情难自禁!”我忽而冷笑,扫视满堂:“诸君不允我生此子?”此刻面容定如罗刹——欲挟制我者,必教其畏惧。“此乃本公主骨血,何时轮到外人做主?诸君可掂量过项上人头?”萧启眉目一挑,适时解围:“公主息怒。诸位受宇文邕蒙蔽,岂真害我孩儿?”我瞥他一眼,此计甚妙。若承认孩子是太子血脉,恐遭南陈死忠残害。“既如此,是尔等唐突!”徐将军哪管孩子生父是谁?终是穆家血脉!既已“认父”,忙不迭驱散众人。大臣们退至帐外仍窃语:“怪不得小萧将军追随公主,原来如此!”徐将军烦透这些文官:“疑个屁!公主言明私事少管,当心脑袋!”今日若真递了避子汤,百年后何颜见陛下!

21

萧启坦言,为争当孩儿之父,他与韩煜动过手,结局不言而喻。韩煜一介文臣,岂是武将对手?这便宜竟教他占了去!我抚着微隆小腹,啼笑皆非。阿昭若知晓此事,不知是感动还是震怒。

"韶华公主比太子更适为帝!"萧启目光灼灼,我淡然

一笑:"阿昭重情守礼,仁善有余。然乱世需铁血君王,唯有心狠者可坐稳龙椅。“朝廷大军压境徐州,我终要出手。却不与独孤泽硬碰,转予萧启

十万精兵,令其于阵前与生父对峙。昔日独孤泽持宇文邕檄文劝降,如今萧启反以"为孙造反"之名相逼。独孤泽怒斥逆子,萧启却编造故事:皇帝欲杀公主,是他救我脱困;

二人青梅竹马,珠胎暗结。至于贤妃?那是陛下自家妃子失踪,与公主何干?宇文邕不敢自曝囚禁丑闻,只得任由萧启在阵前编排。军心虽稳,可阿昭若知这等"情史”,怕是要气煞。

徐州战场虚与委蛇之际,我密令徐将军率鹰卫闪电东进。雍州既破,剑指梁州。朝廷视线全在徐州,不知我虚实,仓促调兵仍遭重创。

22

宇文邕震怒,欲罢独孤泽帅职。我母妃与太子正设法保他。妇人短视,只道握住兵权便掌控魏朝,却不知独孤启乃独孤泽独子!亲

情与君权间,我索性推波助澜——密令萧启与徐将军换防,徐州、梁州双线齐发。扬州近在咫尺,兵力尽倾徐州,损失惨烈,而梁州才是真正目标。此地守将死忠魏帝,城防如铁,三月鏖战,尸山血海。我令韩煜遍设济慈堂收容遗孤,此等罪孽,终需偿还。

梁州破那日,女儿降生于战火。她乖巧懂事,眉眼宛若阿昭。众人赞她是福星,殊不知其福泽远不止此。满月时,我携她赴荆州。荆州牧乃宇文澈嫡亲舅父,待他极好,却厌我如仇。"这是阿昭的孩子!"我非询问,而是宣告。舅父凝视婴孩面容,长叹:"魏家大势已去,老夫岂能与阿昭妻女为敌?"聪明人无需多言。荆州牧拱手让城,我以上卿之礼待之。至此,天下大局初定。青州朝堂人才济济,三军围困扬州,宇文邕已成困兽。

23

我耐心如猎手,缓攻扬州。今日之成,除阿昭与父皇遗泽,更赖魏朝自掘坟墓。当年北国三月灭南,隐患丛生;宇文邕坐朝十余载,竟难辨南臣真心。他忘却天下乃窃于女子,徒有天命骄矜。我围城断供,休养生息,先予希望,再剔硬骨,徐徐图之。母妃犹做美梦,信中忏悔愧对,却不知该向父皇谢罪。她竟提议扶持其子登基,许我大长公主之位,不信女子可为帝,更笑我生女难争天下。她仍那般自负,却不知我走到今日,岂为她与逆子?蛰伏半载,时机终至。我亲统五十万大军压境,扬州三十万残军,不堪一击。

24

魏军军心溃散,决战速决。兵临城下,遥见母妃被押于墙头。"穆韶华!退兵!否则他们将我祭旗!你敢担弑母骂名?"我自问:有何不敢?虽难辨面容,知她风华依旧,然美貌已非武器。护她的独孤将军死于宇文邕猜忌,我一生罪孽皆源于她——自私亡我故国,偏心毁我一生。萧启言我适为帝,诚然。阿昭在父与己间择死,我却能面冷令万箭齐发,纵使生母阵前!"杀!"令下,数十万大军压城。母妃再无价值,被推下城楼。弑母罪名坐实,红衣如蝶坠残秋,我心无悲喜。生死看惯,早已麻木。

25

降者不杀,都城速破。踏血海入宫,宇文邕已被徐将军所擒。两年光景,他苍老不堪,见我时昏目骤亮:"韶华好本事!朕以为你是菟丝花,竟是食人花!"我视之如蝼蚁。侍卫请示处置俘获皇子公主,我问徐将军:"魏帝如何处置南朝公主?"他目眦欲裂:“除你,五公主三长公主皆死于北军凌辱!”"赏给军士。"再问:“我兄弟们呢?”“五皇子尽腰斩!”"福太子赐全尸吧。"韩煜急劝:"公主不可!杀弟恐遭诟病!"我笑:"在魏家讲伦常?我还是他嫂嫂、庶母妃呢,陛下?"韩煜攥拳无言,徐将军骇然。宇文邕狂笑:"你赢天下又如何?要做女帝!女儿却是魏氏血脉!"我冷笑:“我儿足月,是阿昭骨血!与你何干?”

26

"我既为女帝,便不传位于女!父皇堂弟献王流落在外,虽逝留子。我已寻得,天下永姓穆!"宇文邕嘶吼:“竟不顾亲生女?你利用阿昭,对得起他?”"休提阿昭!"我拔匕首刺其心口,"南国破时我方六岁!何苦指望我复国?若你不囚我为禁宠,阿昭不会死!我本可助他治南国,百姓不受欺,官员得平等!可你逼死阿昭,逼我至此!必清魏氏余孽,以慰亡灵!"匕首出,宇文邕瞑目而亡。徐将军随我登楼宣告魏帝伏诛,恍惚见父皇身影——韶华已报仇。我不信鬼神,信因果轮回,静待自种之果。

徐将军忽落泪:"公主这些年受委屈了。"委屈?早已习惯。往后便是坦途。我欲为他择妻,他婉拒:"妻孕时遭北军辱死。若非公主尚存,我早随她去了。"我不再强求。风卷残旗,新朝初立,青史待书。

27

衣不如新,人不如故,终究是旧人最贴心。恍惚间,我竟也泪湿衣襟。高台之上,满目空寂,宇文昭的身影愈发清晰——我那风光霁月、情深不寿的太子,终究殒于风华正茂之年。此生,他永驻我心尖。

我命萧启将宫中珍宝尽数运出,而后烈焰焚宫。这座承载两朝恩怨的殿宇,终在火光中化为灰烬。此举虽显决绝,我仍执意为之。仿佛抹去魏朝痕迹,便能洗净自身罪孽。

青州新朝堂拔地而起,宫阙巍峨。尘埃落定后,我将献王遗孤接入宫中,收为养子。论功行赏,独孤将军晋封大司马,萧启擢升左将军,二人共掌兵权;韩煜拜为太傅,主理政务并照看孩童。未娶文官照料公主,流言再起。韩煜默然以对,萧启却豪迈地让迢迢唤他“父亲”。我无心理会这些稚气举动。身为帝王,天下权柄在握,自当令世人敬我如敬天,护我女迢迢如护目。

王朝日渐兴盛,迢迢悄然长成。昭明五年春,故人入梦。翌日,我托韩煜将宇文昭骨灰从魏陵迎回供奉。高处孤寒,唯他的相伴,方能安我心魂。

番外

1

我名穆迢迢,母皇韶华乃穆朝女帝。传闻生父为左将军萧启,他亦如此自称。然我深知真相——生父乃前朝宇文昭太子。母皇供奉的画像中,我与那人眉目如出一辙。但相较画中人,我与萧老爹情谊更深。唤他“老爹”,非因血缘,而是他以父职待我,终身未娶。

母皇是明君。九州一统,百姓安乐,皆赖其治。她容颜绝世,然威仪更甚,朝臣无不敬畏其雷霆手段。于我,她却是慈母。她鲜少展颜,唯对我笑时,眼底总透着追忆。她太孤独,令我心疼。母皇予我至高尊荣、优渥待遇、万千偏爱,自己却孑然一身。寺中僧人尚比她自在。

身为帝女,我

一生顺遂。直至近日,惊觉自己竟爱上皇兄。自以为藏得极好,母皇却洞察我心。我郁郁寡欢时,她竟先自责。朝野皆惧她,我不惧,甚至视她为挚友。她耐心听我倾诉,

一一化解烦忧。几番踌躇后,我终向母皇坦白。

2

预想中的雷霆震怒并未降临。母皇凝视我,轻道“无妨”。她召来皇兄,问:“要天下,还是要迢迢?”“儿臣要迢迢!”皇兄不假思索。我方知,他早已心悦于我。母皇颔首,帝王威严凛然:“想清楚。不娶她,朕不怪你;若娶她却负她,朕必废你!”皇兄肃然起誓:“儿臣必以爱天下之心爱迢迢。”我愕然:“我们是兄妹啊!”“他是我收养的孤儿,与你毫无血缘。”母皇淡然揭谜。皇兄温言安抚,确如母皇所言。

母皇心怀天下之愧,皇兄乃战乱遗孤。她不重血脉,立储只为告慰亡魂。皇兄选我,因母皇尚壮年,可再育储君;而我,独一无二。他如清风朗月,言爱非虚,乃生死之诺。为堵悠悠众口,母皇削我为郡主,以萧家女身份嫁入东宫。

3

出嫁日,母皇十里红妆相送,萧老爹背我出宫。“本是你父亲之责,又让我占了便宜。”老爹与生父曾是挚友。“老爹,我出嫁了,您也成家吧?”他正色拒绝:“你母皇本就孤寂,我再娶妻,便难常入宫探望了。”我盼母皇与老爹相守,但她拒人千里,仅视老爹为知己。

次年,我身怀有孕。母皇将为人祖母,竟显无措。她少去佛堂伴生父,多留我身侧。长子降生时,母皇大赦天下,万民感念我恩。实则母皇与皇兄励精图治,方开盛世。我仅育三子,一生逍遥。母皇明艳端方,我则清雅活泼。即便生子三人,仍恣意如初。荣华皆由母皇与夫君所赐,我安享尊荣。

母皇四十岁那年,身体骤然垮塌。天塌地陷之感袭来。她刚强如斯,面对死亡亦坦然。

4

临终前,母皇召我与皇兄托付后事。我泣不成声,她替我拭泪:“迢迢莫哭,娘要去寻你父亲了。”她待我至慈,我深知,若非思念成疾,她必长命百岁。

“太子,替朕办三事:其一,昭告迢迢身世,她乃朕与前朝宇文昭太子之女。若天下非议,你须护她周全。其二,将朕与宇文昭骨灰合葬。

约束史官,朕一生唯他一人,绝无二心。其三,将幼子过继萧家,为萧启养老。他代宇文昭护迢迢一生,朕欠他。”皇兄含泪应诺。

母皇最后对我说:“迢迢,让娘好好看看你。下辈子还做娘的孩子,只是莫再生于帝王家!”昭明二十一年,穆文帝驾崩,享年四十岁。

政绩卓著,育有一子一女,终身未嫁。次年春,皇兄登基,我封皇后。因先帝独女之尊,凤印与玉玺同效。

我本无大志,却得万千宠爱,夫妻恩爱,子女孝顺,四海敬仰。此皆母皇为我种下善因。

后与韩太傅叙旧,方知母皇少时艰辛。恍然悟透:我拥有的一切,恰是她梦寐难求的。她踏过荆棘,便倾尽所有,为我铺就康庄大道。