在青石板铺就的芙蓉镇上,当清晨的薄雾还未散去,胡玉音豆腐坊升起的袅袅炊烟里,飘荡着人性最本真的烟火气。这部被誉为"伤痕电影"巅峰之作的影片,以湘西小镇为棱镜,折射出政治飓风下个体命运的血色光谱。但导演并未止步于伤痕的展示,而是在苦难的废墟中,掘出了人性最坚韧的根系。

政治飓风中的众生相

米豆腐摊前的市井图景,构成了芙蓉镇最生动的生命样本。胡玉音腰间系着的蓝布围裙,桂桂憨厚笑容里抖落的汗珠,秦书田醉酒后歪斜的舞步,这些琐碎的日常在政治狂潮袭来时,瞬间被异化为"资本主义尾巴"的罪证。李国香们手握红色语录的姿势,与古罗马斗兽场观众竖起大拇指的姿态,在历史深处形成了诡异的镜像。当革命话语成为暴力合法化的遮羞布,政治符号的狂欢背后,是人性恶的集体释放。

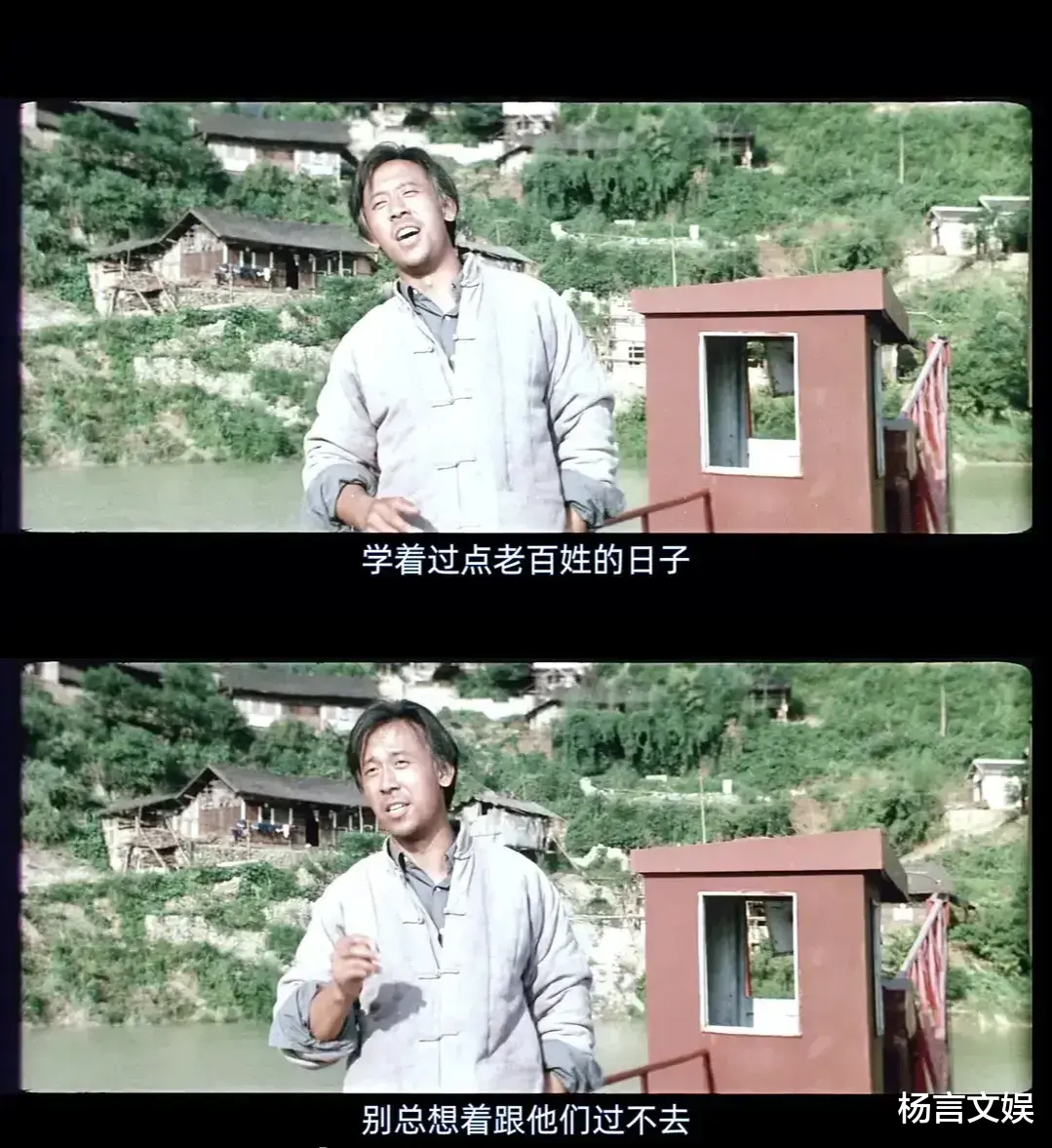

在"四清"到文革的叙事链条中,每个角色都在扮演着被指定的身份:胡玉音从"豆腐西施"沦为"新富农婆",秦书田从"文化人"堕落为"铁帽右派",王秋赦则从流氓无产者晋升为"革命先锋"。这种身份转换的荒诞性,在"万人批斗大会"的场景中达到顶点——当李国香被架上高台时,暴民们瞬间完成了从施暴者到受害者的身份切换,暴露出群体非理性的可怕面相。

苦难叙事中的诗性突围

在青石板街的晨扫场景中,谢晋展现了惊人的诗意创造力。胡玉音与秦书田挥动扫帚的节奏,逐渐演变成华尔兹般的舞蹈,扫帚在石板路上划出的弧线,构成了对暴力美学的温柔反讽。这个超现实的意象,让苦难叙事突破了现实主义的桎梏:当肉体被钉在耻辱柱上时,灵魂却在月光下完成了美的救赎。

胡玉音这个角色承载着中国传统女性的全部精神密码。从新寡时在坟前撕心裂肺的哭嚎,到黎明时分抱着新生儿的坚毅眼神,她的生命轨迹勾勒出母性原型的现代转化。当她在暴雨中护住那碗米豆腐时,守护的不仅是谋生工具,更是人性尊严的最后堡垒。

历史寓言与现实镜像

王秋赦的破锣声在影片中构成了独特的听觉符号。这个永远喊着"运动了"的幽灵,最终在新时代的黎明中疯癫。他的命运轨迹暗示着:当革命成为惯性,暴力就会异化为群体的精神鸦片。古宅废墟上疯子的独舞,恰是历史暴力美学的终极隐喻。

在电影结尾处,胡玉音重开的米豆腐摊前,升腾的热气与开篇形成闭环。但这个轮回不是简单的重复,蒸汽朦胧中晃动的面孔,既有老顾客的沧桑,也有新面孔的朝气。导演用这个开放式的结局提醒我们:治愈历史创伤的不是时间,而是对人性温度的坚守。

当镜头最后一次掠过芙蓉镇的青瓦白墙,那些被风雨侵蚀的"文革"标语已斑驳难辨,但胡玉音们扫街的笤帚声仍在历史长廊中回响。《芙蓉镇》的终极启示不在于展示伤疤,而在于告诉我们:在集体癫狂的年代,保持正常生活的勇气就是最大的反抗。这种扎根于世俗伦理的生命力,如同石缝中的野草,在每次历史寒冬过后,总会倔强地萌发新绿。