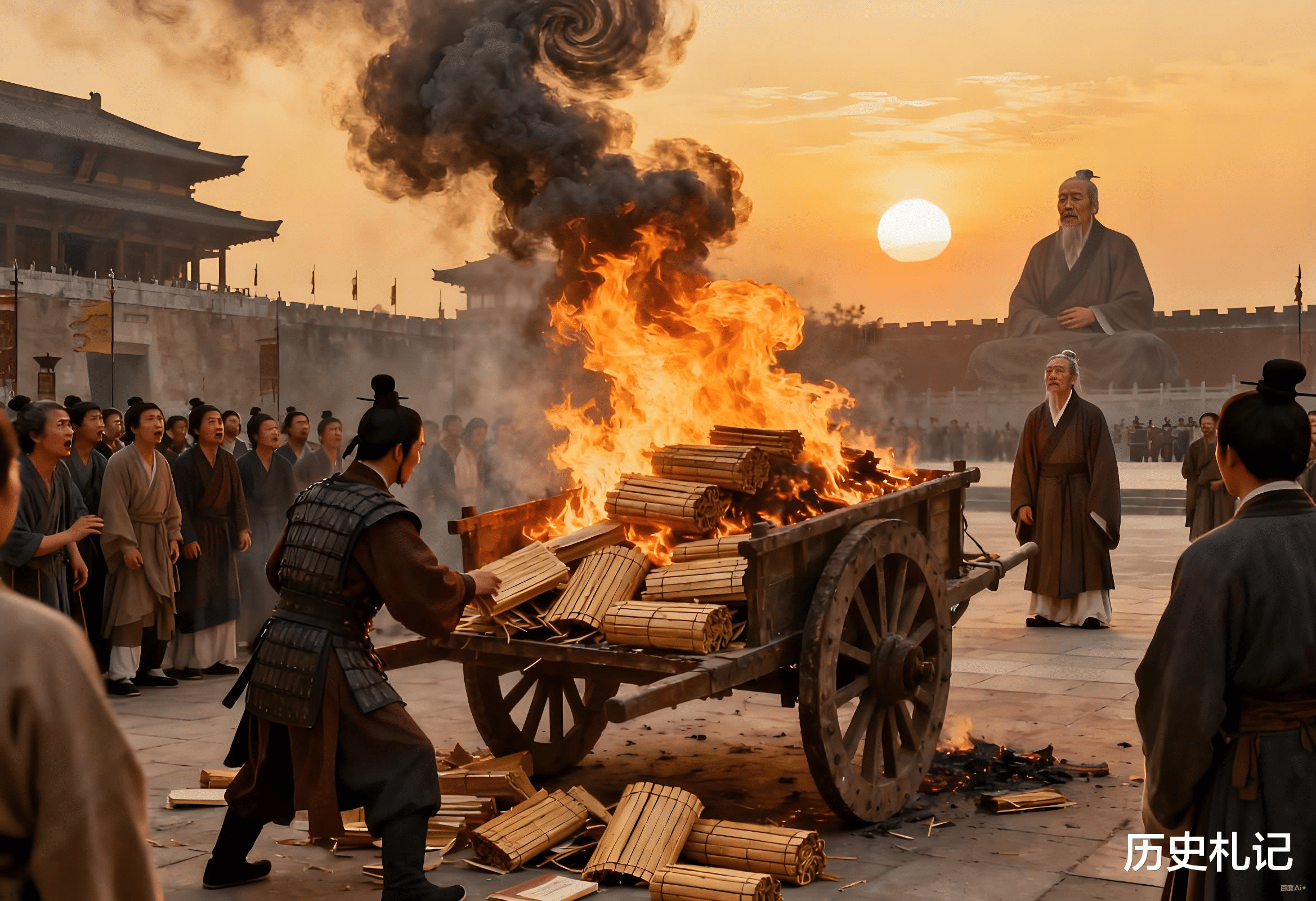

焚书坑儒从来不是一场“一次性的文化浩劫”。秦亡后,这场事件的余波持续扩散,不仅让汉代统治者痛定思痛调整文化政策,更间接催生了儒学的复兴与改造,甚至为后世两千年封建王朝的思想管控,定下了“高压与包容并存”的底层逻辑——它的影响,早已超越了秦朝本身,成为中华文明思想治理史上的“隐形模板”。

一、汉代文化政策:对秦制的“反向修正”与“柔性升级”

秦朝的文化高压(焚书+坑儒)是导致其二世而亡的重要原因之一,这一点被汉代统治者看得明明白白。因此,汉代的文化政策,从本质上说是对秦制的“纠偏”,但不是简单的“全盘否定”,而是“柔性升级”。

1.汉初:废挟书律,给文化“松绑”

刘邦建立汉朝初期,虽沿用秦制,但在文化上迅速释放善意。汉惠帝四年(公元前191年),正式废除秦朝的“挟书律”——这条法律正是焚书令的延伸,规定“敢挟书者族”,而废除它,意味着民间可以合法收藏、传播典籍,被秦火压制的学术思想终于得以复苏。

这一举措直接引发了“文献回流潮”:藏在墙壁里、地窖中的先秦典籍被纷纷取出(比如后来孔子旧宅壁中发现的《尚书》《礼记》),逃亡的儒生重新出山,讲学授徒。汉初的统治者虽推崇黄老之学“无为而治”,但对其他学派也采取“兼容并蓄”的态度——儒家、法家、道家可以并行,朝堂上既有信奉黄老的曹参、陈平,也有儒生叔孙通、陆贾,这种宽松环境,正是对秦“思想大一统”高压政策的直接否定。

2.汉武帝:独尊儒术,给思想“立框架”

汉初的宽松政策,让文化迅速复苏,但也带来了“思想散乱”的问题——诸侯王国趁机招揽学者,借“百家之言”非议中央(比如淮南王刘安召集门客编《淮南子》,隐含对中央集权的挑战),这让汉武帝意识到,完全的“无为而治”无法适应大一统帝国的需求。

此时,董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”,恰好击中了汉武帝的痛点。但这一政策绝非秦“焚书坑儒”的翻版:秦是“消灭异端”,汉是“确立主流”;秦用“刑罚”强制统一,汉用“教化+制度”引导统一。汉武帝设立太学,以儒家经典为教材培养官员,将儒学与仕途绑定,让儒学成为社会主流思想,但并未禁止其他学派的存在——道家、法家思想仍在暗中流传,甚至被儒学吸收融合。

这种“柔性统一”的政策,正是吸取了秦的教训:思想统一不能靠“堵”,而要靠“疏”;不能靠暴力,而要靠制度赋能。汉代的文化政策,本质上是“秦制的修正版”——保留了“思想统一”的核心需求,却换了一种更温和、更可持续的方式,这也成为后世王朝文化治理的“黄金模板”。

二、儒学复兴:从“秦火余烬”到“帝国正统”的改造与适配

焚书坑儒给儒学带来了沉重打击,但并未将其彻底消灭。而儒学能在汉代复兴并成为正统,恰恰是因为它吸取了秦亡的教训,完成了“自我改造”,从“复古派”变成了“适配中央集权”的思想体系。

1.秦火后的儒学:并未断绝的“火种”

很多人以为秦坑儒后儒学就一蹶不振,但史实是,儒学的“火种”一直暗藏。秦代的博士中,仍有大量儒生(比如伏生,秦末藏《尚书》于墙壁,汉初出山讲学);秦亡后,儒生们迅速投身反秦浪潮和汉朝建设——叔孙通为刘邦制定朝仪,让刘邦体会到“帝王之尊”,直接推动了儒学在朝堂的立足;陆贾向刘邦进言“马上得天下,不能马上治天下”,主张用儒家的“仁义”补充法家的“刑罚”,为儒学复兴奠定了理论基础。

这些儒生的核心转变是:不再像淳于越那样固执“复古分封”,而是承认郡县制、中央集权的合理性,转而从儒学中寻找“治理天下”的方法论——比如“仁政”可以安抚百姓,避免秦的暴政;“礼治”可以规范等级秩序,强化皇权权威。

2.复兴的关键:儒学与中央集权的“适配改造”

儒学真正成为正统,关键在于董仲舒的“天人感应”改造。他将儒学与阴阳家、法家思想融合,提出“君权神授”——把皇帝的权力包装成“上天赋予”,既解决了皇权的合法性问题,又用“天谴论”约束皇帝(如果皇帝暴政,上天会降下灾异警示),这恰好弥补了秦制“只讲严刑峻法,不讲道德约束”的缺陷。

这种改造后的儒学,完全适配了汉代的中央集权需求:它既像法家那样维护皇权,又不像法家那样冷酷无情;既保留了儒家的“仁政”内核,又避免了原始儒学的“复古倾向”。可以说,秦的焚书坑儒给了儒学“致命一击”,但也逼着儒学“涅槃重生”——如果没有秦的打击,儒学可能还停留在“法先王、倡分封”的旧框架里,永远无法成为大一统帝国的思想支柱。

3.复兴的连锁反应:典籍整理与学术规范

儒学复兴带动了汉代的“典籍抢救运动”。汉武帝设“太史令”“博士”,专门负责搜集、整理先秦典籍;汉成帝时,刘向、刘歆父子校勘群书,编订《七略》,建立了中国最早的图书分类体系。这些工作,在一定程度上弥补了秦焚书造成的文化损失——很多先秦典籍正是通过汉代的整理,才得以流传至今。

同时,儒学成为正统后,形成了“今文经”与“古文经”的学术争论(今文经是口传默写的典籍,古文经是壁中发现的古文字典籍),这种争论不仅推动了儒学的深化,更确立了“以经治国”的传统——后世王朝的官员选拔、政策制定,都以儒家经典为依据,这一传统,正是从汉代儒学复兴开始的。

三、后世思想管控:秦的“硬模板”与汉的“软模板”交替使用

焚书坑儒给后世统治者留下了两个“思想管控模板”:秦的“高压硬管控”(用刑罚禁止异端)和汉的“柔性软管控”(用教化确立主流)。后世王朝大多是“两者结合”,根据时局变化调整侧重,形成了两千年思想治理的基本逻辑。

1.高压管控的“复现”:文字狱与禁书传统

秦的焚书坑儒,为后世的“文字狱”埋下了伏笔。从汉代开始,虽不似秦那般极端,但“以言治罪”的案例从未断绝:东汉末年,孔融因非议曹操被处死,本质上就是思想言论罪;明清时期的文字狱更是登峰造极——康熙、雍正、乾隆三朝,因诗文、典籍中的“异端言论”被杀者不计其数,比如庄廷鑨《明史》案、戴名世《南山集》案,都是“焚书坑儒”的现代翻版。

后世的禁书传统也源于秦:隋代禁止谶纬之书,唐代禁止妖书,宋代禁止“妄议朝政”的典籍,清代编纂《四库全书》时,大量“异端”典籍被销毁或篡改。这些行为的核心逻辑,与秦的焚书完全一致——通过控制典籍、压制言论,维护皇权统治。但后世统治者都明白,秦的教训是“高压不能持久”,所以往往会搭配“教化”手段,避免重蹈秦亡覆辙。

2.柔性管控的“传承”:科举制与文化认同

汉代“独尊儒术”确立的“教化+制度”模式,被后世王朝发扬光大,其中最核心的载体就是科举制。从隋唐开始,科举以儒家经典为核心内容,读书人要想做官,必须精读儒学——这相当于用“仕途诱惑”引导天下人认同儒家思想,比秦的“刑罚禁止”高效得多。

这种柔性管控的高明之处在于:它不是“消灭差异”,而是“塑造共识”。通过科举制,儒家的“忠君爱国”“大一统”“仁政”等理念,深入到每个读书人的骨髓,形成了强大的文化认同。即便王朝更迭,这种文化认同也从未断裂——这正是汉制比秦制更持久的关键。

3.争议的延续:思想统一与文化活力的永恒博弈

焚书坑儒引发的核心争议——“思想统一”与“文化活力”的矛盾,困扰了后世所有王朝。当统治者过于侧重“统一”(如秦、明清),就会压制文化创新,导致万马齐喑;当统治者过于侧重“自由”(如魏晋南北朝),又会出现思想散乱、国家分裂的风险。

后世的开明王朝,大多找到了“平衡点”:比如唐宋时期,既以儒学为正统,又允许佛、道、法家思想并存,甚至鼓励学术争论——唐代的“古文运动”、宋代的“程朱理学”与“陆王心学”之争,正是文化活力的体现。而这些王朝的繁荣,也印证了一个道理:思想统一不是“一刀切”,而是在核心价值观一致的基础上,包容不同声音——这正是对焚书坑儒教训的最好继承。

影响的本质:塑造了中华文明的“思想治理逻辑”

焚书坑儒的后世影响,早已超越了“文化浩劫”本身,它本质上是给中华文明的思想治理,划定了“底线”和“上限”:底线是“必须维护大一统的思想共识”,上限是“不能用暴力消灭文化多样性”。

汉代通过“废挟书律+独尊儒术”,找到了“底线与上限”的平衡点;后世王朝在这个基础上不断调整,有时偏向高压(如明清),有时偏向包容(如唐宋),但始终没有脱离这个核心逻辑。而儒学之所以能成为中华文明的“主流思想”,正是因为它既满足了“大一统”的思想需求,又保留了“仁政”“包容”的文化内核,完美适配了这个治理逻辑。

如今,我们回望这场两千年前的事件,会发现它留下的不仅是典籍的损失,更是一套深刻的“思想治理经验”:真正的思想统一,不是靠暴力压制,而是靠文化认同;真正的文化繁荣,不是靠放任自由,而是靠底线共识。这或许就是焚书坑儒留给后世最深远的影响——它让我们明白,思想的治理,从来不是“非黑即白”的选择,而是“刚柔并济”的智慧。