我们常常害怕情绪,尤其是那些让人难受的:焦虑、羞耻、愤怒、悲伤……它们像突如其来的暴雨,打乱节奏,搅乱心神。于是很多人选择压抑、否认,甚至逃避——“别想了”“忍一忍就过去了”。可问题在于,情绪从来不会因为你忽略它就消失。相反,它会悄悄堆积,在某个深夜或争吵中猛然爆发。

其实,情绪不是敌人。它是你内在最诚实的信使,告诉你:有些事不对劲了,有些需求没被看见。

想象一下这样的场景:一个女孩从小被要求“懂事”,哭会被说“娇气”,生气会被训“没礼貌”。久而久之,她学会了把所有情绪藏起来,脸上永远挂着微笑。直到30岁那年,她在一次普通会议中突然崩溃大哭——只因为同事一句无心的质疑。表面看是反应过度,实则是多年积压的情绪终于找到了出口。

这正是情绪的作用机制:它通过自动化的反应,帮你快速应对环境中的威胁或机会。恐惧让你躲开危险,愤怒保护你的边界,悲伤呼唤支持,快乐则鼓励你重复有益的行为。这些基本情绪——羞耻、恐惧、悲伤、愤怒、厌恶、快乐、惊讶——构成了人类共通的情感语言。

但问题来了:为什么有些人越“处理”情绪,反而越痛苦?

因为很多人误以为“管理情绪”就是消灭负面情绪。结果呢?越是抗拒,情绪越强。就像按住一个充气球,你越用力,反弹越猛。更糟的是,我们常常用一种情绪掩盖另一种。比如用愤怒掩饰受伤,用冷漠伪装孤独。这种“情绪伪装”短期内或许能保护自尊,长期却会切断你与他人的真实连接。

一位来访者曾告诉我:“我从不示弱,因为我怕别人觉得我软弱。”可正是这份“坚强”,让他在亲密关系中屡屡失败——伴侣感受不到他的脆弱,自然也无法给予他真正渴望的理解与靠近。

其实,情绪本身并无好坏。关键在于它是否“新鲜”。所谓“新鲜的情绪”,是指你当下真实感受到的;而“陈旧的情绪”,则是童年创伤或过往经历留下的自动化反应。比如小时候总被否定的人,成年后哪怕只是被轻微质疑,也会瞬间陷入强烈的羞耻感——这不是此刻的事实,而是过去的回声。

好消息是:情绪可以被更新。

第一步,是觉察。当你感到烦躁、低落或不安时,别急着评判自己,试着问:“我到底需要什么?”怀疑背后可能是恐惧,孤独深处藏着对联结的渴望。

第二步,是表达。找一个安全的人——朋友、伴侣,或心理咨询师——说出你的感受。不必完美,哪怕只是说“我现在很难受,但说不清楚为什么”,也是一种释放。

第三步,是转化。你可以用自我同情安抚恐惧,用坚定的愤怒设立边界,用允许悲伤来疗愈失落。情绪不是要被消灭的怪物,而是可以被引导的能量。

心理学研究发现,那些能准确识别并表达情绪的人(即“情绪粒度”高的人),不仅心理韧性更强,人际关系也更健康。因为他们不靠猜,也不靠演,而是用真实换真实。

当然,这一切并不容易。尤其当你成长环境中没人教你如何与情绪共处时,重新学习就像在黑暗中摸索开关。但请相信:每一次你愿意面对而非逃避,都是在重建内心的安全基地。

最终你会发现——

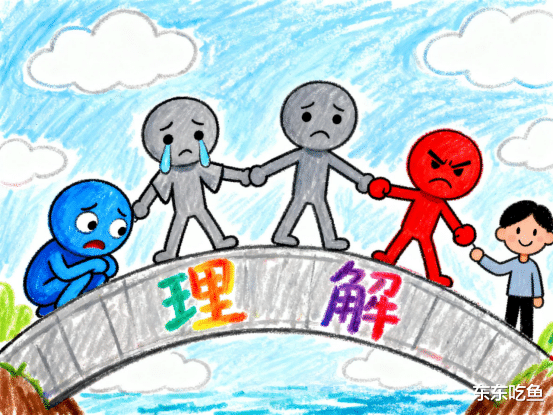

情绪不是你要战胜的障碍,而是通往自我理解与深度关系的桥梁。

当你不再把情绪当负担,它就会成为你最忠实的向导。

所以,下次情绪来袭时,别急着赶它走。

停下来,听听它想告诉你什么。

也许,那正是你一直忽略的、真实的自己。