亲爱的家长,如果你正在担心孩子上课走神、小动作多、情绪冲动,甚至怀疑有多动症(ADHD)的可能,那么带孩子去医院问诊,就是你走出的重要一步。

但很多家长心里都没底:去看医生前,我该准备些什么?

别担心,做好以下四项准备,你不仅能帮助医生更准确地判断孩子的情况,也能让这次问诊变得高效、踏实。

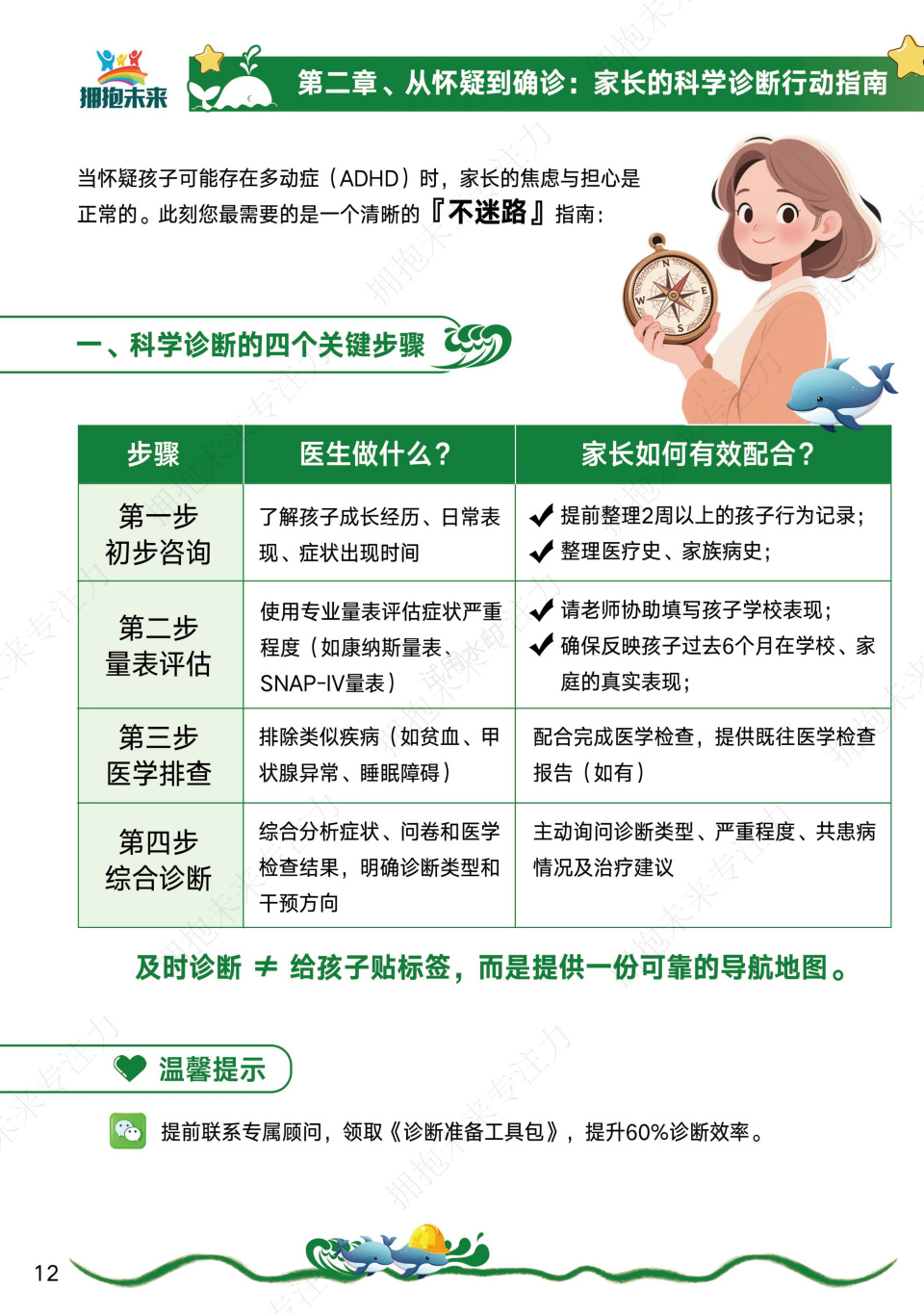

一、记录行为日记:用事实代替感觉不要只跟医生说“他注意力不集中”,而是拿出你持续2周以上的记录。

记什么?

在什么情况下孩子容易分心(如写作业10分钟后)?

什么行为比较突出(坐不住、插话、丢三落四)?

每天情绪波动如何?什么情况下容易发脾气?

为什么重要?

详实的行为记录能帮助医生清晰看到孩子症状的频率、强度和场景,这是诊断的重要依据。

ADHD的表现常在多个场景中出现。除了在家,孩子在学校的表现尤为关键。

提前与老师沟通:

可以请孩子的班主任或科任老师协助,客观描述孩子在课堂纪律、作业完成、同学交往方面的表现。

使用专业量表:

很多医院会使用康纳斯量表或SNAP-IV等评估工具。如果老师能协助填写学校版量表,诊断将更全面客观。

三、整理相关病史与家族情况一些身体疾病(如贫血、甲状腺问题、睡眠障碍)也可能表现出类似ADHD的症状。医生需要做医学排查。

准备好以往的体检报告、就诊记录。

梳理家族史:

了解家族中是否有ADHD、焦虑、情绪障碍或其他精神心理相关情况的成员,因为ADHD具有一定的遗传倾向。

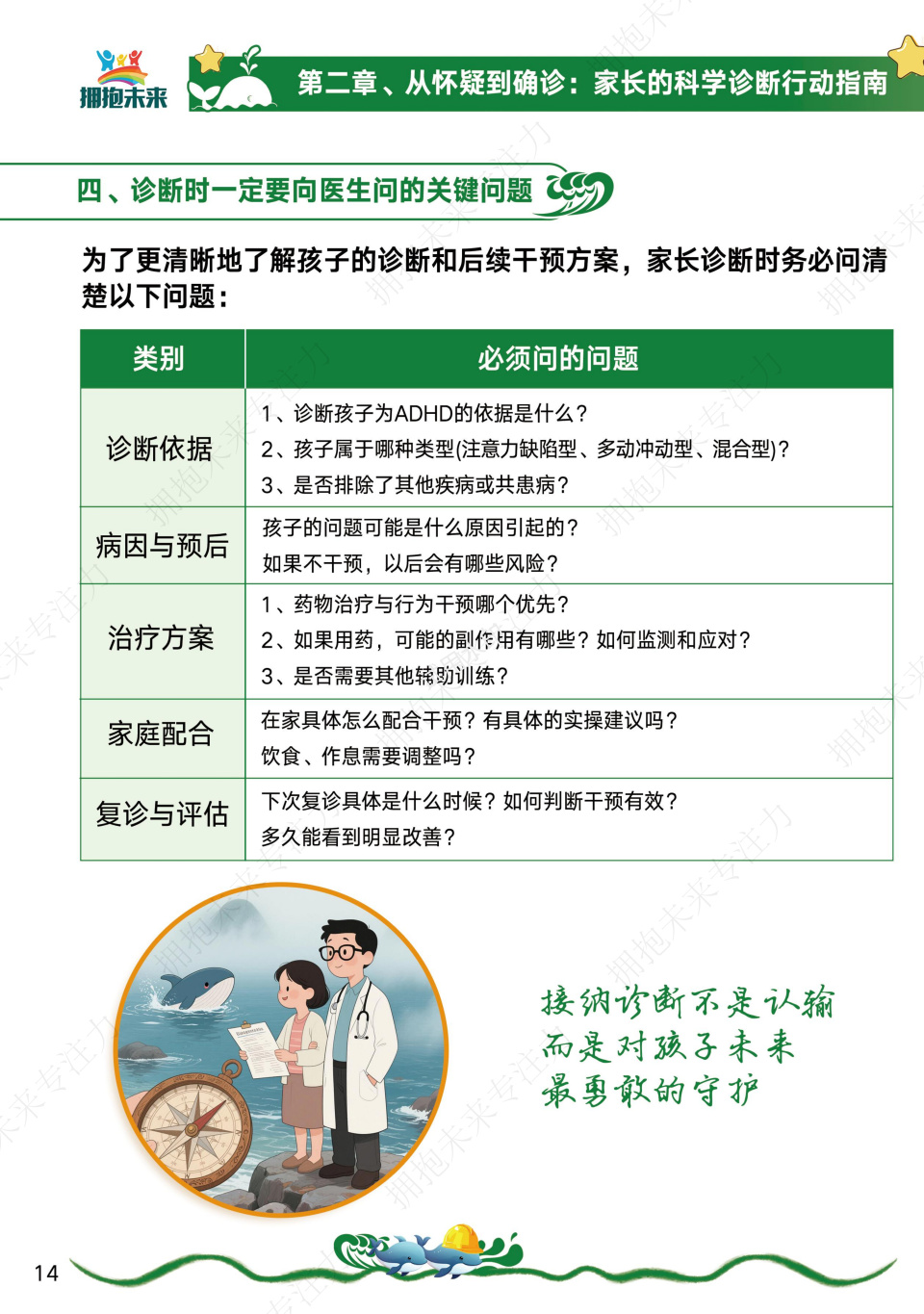

在诊室里很容易因为紧张而忘记提问,提前把问题写下来。

可以这样问:

“如果确诊,属于哪种ADHD类型(注意缺陷型、多动冲动型还是混合型)?”

“严重程度如何?有没有共患其他问题(如学习障碍、对立违抗)?”

“我们家庭干预的第一步应该做什么?”

为孩子寻求诊断,不是急于给他贴上“多动症”的标签。恰恰相反,这是在为他绘制一份科学的成长导航图。通过专业诊断,我们才能真正理解孩子行为背后的原因,找到最适合他的支持方式。

你做的每一点准备,都是在为孩子点亮一盏前行的灯。放平心态,你并不孤单——科学的指引和全家的支持,就是孩子走向健康成长最坚实的力量。

温馨提示:提前系统准备,能让诊断过程的效率提升60%,让你和孩子都少走弯路。