当我们将目光投向中华历史的长河,明与清的交替,总是带着景山那棵老槐树的悲怆与山海关外铁骑入关的喧嚣。在许多人的历史认知里,1644年甲申之变,崇祯皇帝自尽,似乎就为大明王朝画上了句点。随之而来的,便是大清王朝一统天下,开启新的纪元。

然而,历史并非如此非黑即白。在崇祯帝殉国之后,广袤的中国南方,一幕幕更为复杂、更为曲折、也更为令人扼腕的历史大剧,才刚刚拉开序幕。这段长达近二十年的历史,史称“南明”。它并非一个统一的王朝,而是一系列明朝宗室在南方相继建立政权的总称,是一曲交织着希望、挣扎、背叛与坚持的悲壮挽歌。

为何这段历史如此重要,却又常常被大众所“忽略”?或许是因为它的结局早已注定,过程充满了令人不忍卒读的挫败与混乱;又或许是因为它夹在两个庞大王朝的缝隙之中,显得些许尴尬。但正因如此,我们才更需要走进这段岁月,去聆听那些被宏大叙事所淹没的细微声响。

顾诚先生的《南明史》,正是这样一把帮助我们拂去历史尘埃,窥见那段岁月真实光芒的钥匙。这部被史学界奉为圭臬的著作,以其无与伦比的严谨和洞察力,为我们重建了那个天崩地裂的时代图景。它没有戏说,没有虚构,而是用扎实的史料功底,将南明十八年的风风雨雨,一幕幕清晰地展现在我们面前。

那么,南明这段历史,究竟隐藏着哪些不为人知的秘密?它为何在拥有半壁江山、百万军队的有利形势下,最终未能像历史上的东晋、南宋那样偏安一隅,实现与北方的长期对峙,反而在相对较短的时间内迅速土崩瓦解?是实力的绝对悬殊,还是内部不可调和的矛盾?是领袖的庸懦,还是大势已去的必然?

在接下来的篇章中,我们将跟随顾诚先生的笔触,一同穿越回那个风云激荡的年代。我们将不再简单地用“忠”与“奸”的标签去评判历史人物,而是试图去理解他们在那特定环境下的抉择与困境。我们会看到,历史的走向,往往并非由单一因素决定,而是无数力量相互碰撞、相互作用的复杂结果。

南明的历史,是一面镜子。它映照出的,不仅是明末清初那群人的命运,更是人性在极限压力下的种种表现——忠诚与背叛、英勇与怯懦、团结与内斗、理想与现实。读懂南明,我们或许能对历史、对人性,有更深一层的理解。

这趟探寻之旅,将从那个甲申年后,第一个在南京仓促建立的弘光朝廷开始。它曾被视为中兴的希望,为何却在转瞬间灰飞烟灭?其间,又发生了哪些决定其命运的关键事件?

昙花一现的弘光朝——拥戴者众,为何一年即覆亡?

甲申年(1644年)四月,崇祯帝殉国的消息传至南京,这座明朝的留都顿时陷入巨大的震惊与恐慌之中。国不可一日无君,在混乱中,一个以南京为中心的新政权——弘光朝廷,迅速被建立起来。它的建立,本是延续国祚、重整河山的最佳时机,看上去占尽了天时、地利与人和。

所谓“天时”与“地利”:此时清军主力刚刚入关,正忙于追击李自成的农民军,并稳定京畿地区,无暇立刻大举南下。而弘光朝廷控制着整个江南,这片中国最富庶的区域,人口稠密,经济发达,税赋充足。从军事上看,它继承了南京兵部尚书史可法麾下完整的官僚体系和防御架构,加上江北四镇——高杰、黄得功、刘良佐、刘泽清部,以及武昌的左良玉部,总兵力号称百万,纸面实力远超当时任何一方势力。

然而,致命的缺陷在于“人和”。在拥立新帝的问题上,南京的官员们便爆发了激烈的内讧。东林党人与阉党余孽马士英、阮大铖等人为了各自的政治利益,争执不休。最终,马士英联合江北四镇军阀,以武力为后盾,强行拥立了与东林党有隙的福王朱由崧即位。这场“定策”之争,从最开始就为弘光朝廷埋下了分裂的种子。

弘光帝朱由崧本人,在顾诚先生的笔下,形象颇为不堪。他并非雄才大略的英主,而是沉溺酒色,毫无进取之心。朝廷大权很快落入马士英、阮大铖等人手中。这些人把持朝政后,首要任务并非筹划北伐、恢复中原,而是忙于打击异己,排挤东林党和正直之士,同时大肆卖官鬻爵,搜刮民财,使得朝政乌烟瘴气,时人讥讽为“职方贱如狗,都督满街走”。

更为致命的,是军队的军阀化与失控。江北四镇的将领,如高杰、刘泽清等人,本质上已是拥兵自重的军阀。他们不听朝廷号令,互相倾轧,为了争夺地盘和饷银内斗不休。史可法虽被委以督师的重任,但实际上根本无法有效指挥这些骄兵悍将。他空有一腔忠义,却处处受制,最终只能困守扬州,徒呼奈何。

而远在武昌的宁南伯左良玉,拥兵数十万,同样不听调遣。他甚至以“清君侧”为名,于次年(1645年)三月顺江东下,意图进攻南京,进一步加剧了内耗。马士英为此不惜调动江北防线的主力部队西向抵御,发出了“宁死北,毋死左”的荒谬指令,致使面对清军的江淮防线形同虚设。

就在弘光朝廷内部斗得你死我活之际,清军在豫亲王多铎的率领下,已悄然南下。面对如此危局,这个看似强大的政权,其抵抗脆弱得不堪一击。清军几乎兵不血刃地渡过淮河,直逼长江天堑。

扬州,成为了这场悲剧最集中的体现。史可法在孤立无援的情况下,坚守孤城十日,最终城破被俘,英勇就义。而清军为了报复和震慑,在扬州进行了长达十日的屠城,这就是历史上惨痛的“扬州十日”。顾诚先生以沉痛的笔触描述了这场浩劫,它不仅是南明军事失败的标志,更是一个文明在野蛮暴力面前所承受的剧痛。

扬州陷落,长江防线洞开。清军迅速渡江,兵临南京城下。弘光帝仓皇出逃,不久被俘。而南京的文武大臣,如钱谦益等人,则选择了开城投降。立国仅一年的弘光政权,就此覆灭。它的失败,并非亡于敌军的强大,而是亡于无止境的内斗、统治者的腐败和军队的私心自用。它像一颗流星,在历史的夜空中一闪而过,只留下无尽的叹息与警示。

抵抗的火种与鲁监国困局——东南沿海的艰难支撑

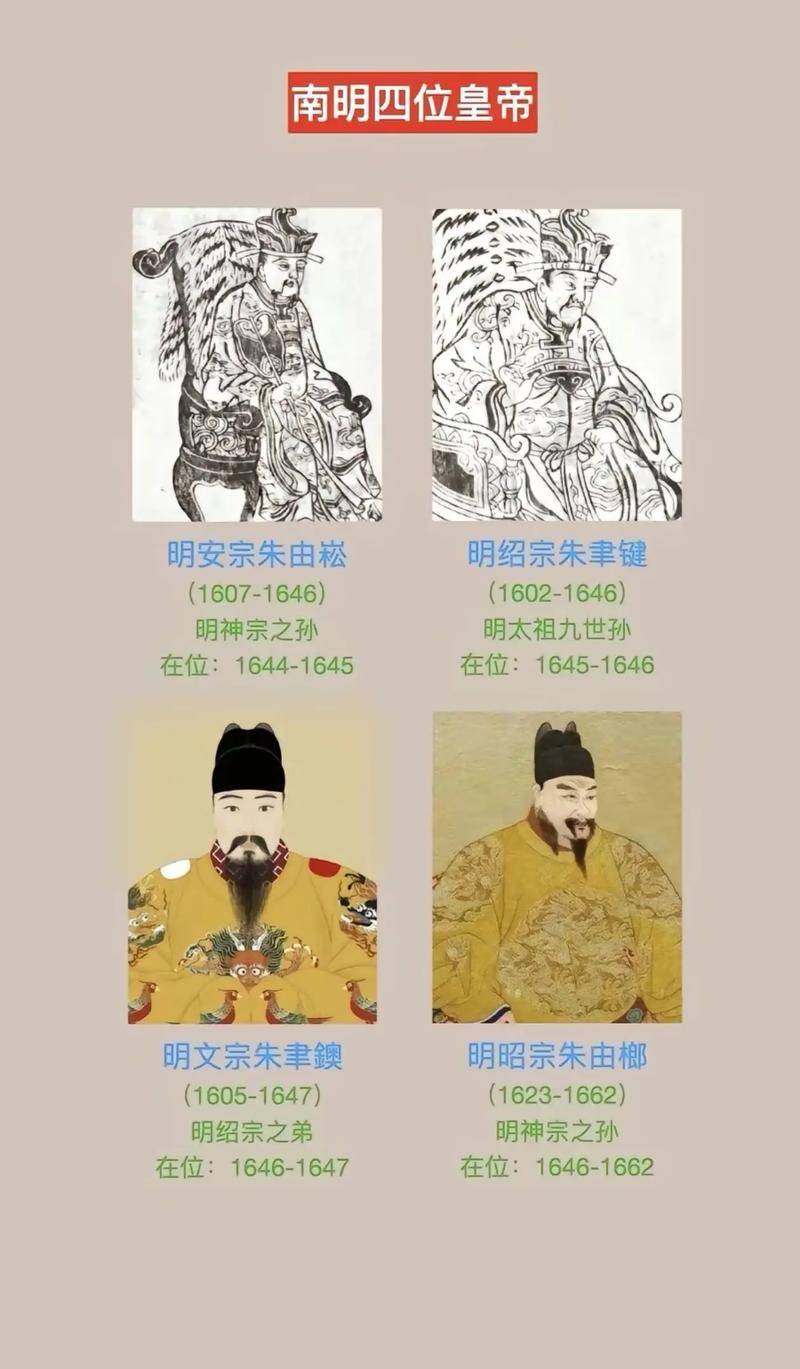

弘光朝廷的迅速败亡,并未让南方的抵抗运动熄灭。相反,更多的明朝宗室在各地义军和官员的拥戴下,相继建立起新的政权,试图挽狂澜于既倒。在东南沿海,两个并存的政权——浙江的鲁王朱以海政权与福建的隆武帝朱聿键政权,成为了这一时期抗清斗争的中心。

我们先将目光投向浙江。在张国维、张煌言等人的拥立下,鲁王朱以海在绍兴就任“监国”。这个政权在很大程度上依赖于浙江当地的义军和部分原明朝官员,以及钱塘江这道天然屏障。

鲁监国政权最大的特点,是其“草根性”与地域性。它没有得到大部分南明旧臣的普遍承认,其控制力和资源都十分有限。然而,正是在这种艰难的条件下,涌现出了一批可歌可泣的英雄人物。比如兵部尚书张国维,呕心沥血,组织防线;比如“煌言断舌,终不负国”的张煌言,他以惊人的毅力,在后期与郑成功联手,三入长江,屡败屡战,成为了南明抗清史上的一面精神旗帜。

但是,鲁监国政权同样无法摆脱南明固有的顽疾——内耗与战略短视。它与福建的隆武政权为了争夺正统名分,彼此视若仇雠,互不承认,甚至互相攻击,形成了“一国二主”的尴尬局面,极大地分散和消耗了抗清力量。这就是著名的“唐鲁之争”。本是同根生,相煎何太急!当共同的敌人清军步步紧逼时,他们却将最宝贵的精力用于内斗,这无疑是自毁长城的愚蠢行为。

在军事上,鲁监国政权初期依靠钱塘江天险,与清军形成对峙。但其军队成分复杂,缺乏统一指挥和有效的后勤保障。当清军调整战略,准备充分后,于1646年夏天渡过钱塘江,鲁监国政权的防线便迅速崩溃。朱以海本人则在张名振、张煌言等人的护卫下,逃亡海上,开始了颠沛流离的海上流亡生涯。

鲁监国政权的失败,深刻地揭示了这样一个道理:在没有稳固的根据地和统一的领导核心的情况下,仅凭一腔忠勇和地理屏障,是无法支撑起一个长久政权的。它的存在,更像是一簇顽强的火种,虽然未能形成燎原之势,却证明了抵抗精神的不灭。张煌言等人此后长达十数年的海上坚持,更是将这种不屈不挠的精神发挥到了极致,为南明历史写下了最为悲壮的一页。

与此同时,在福建,另一个被认为更有希望的政权——隆武朝廷,也正面临着自身的困境与机遇。它能否摆脱弘光和鲁监国的覆辙,开创出一番新的局面呢?

隆武帝的抱负与郑氏的私心——理想主义与现实利益的碰撞

当弘光朝廷在南京覆灭的消息传来,在福建,另一位藩王——唐王朱聿键在郑芝龙、黄道周等大臣的拥立下,于福州登基,年号隆武。

隆武帝朱聿键,是南明诸位皇帝中,个人品格和能力最为出众的一位。顾诚先生对他给予了相当多的正面评价。他不同于沉溺享乐的弘光帝,生活俭朴,勤于政事,胸怀大志,日夜思虑的就是如何北伐中原,恢复故土。他颇有知人之明,重用了一批如黄道周、何腾蛟等正直有为的大臣。在即位之初,他确实展现出了一派中兴气象。

然而,隆武帝面临着一个他几乎无法克服的巨大障碍——他的一切,都建立在福建军阀郑芝龙的支持之上。

郑芝龙,这位亦商亦盗、亦官亦军的海上枭雄,控制着庞大的沿海贸易网络和一支强大的私人水师。他拥立隆武帝,并非出于对明朝的忠诚,而是为了给自己的家族势力寻求一个合法的政治外壳,从而获取更大的利益和更高的地位。在郑芝龙眼中,隆武朝廷是他郑家的“奇货”。

这就导致了隆武朝廷一个极其畸形的权力结构:皇帝有复兴之志,而无直属之兵;权臣有制衡之兵,而无北伐之心。

隆武帝一心想要出闽北伐,挺进湖南、江西,与各地的抗清力量会合。但郑芝龙对此毫无兴趣。他深知,一旦离开福建老巢,自己的军队和势力就可能在与清军的消耗战中受损,甚至失去对朝廷的控制。因此,他千方百计地阻挠隆武帝的亲征计划,要么以粮饷不足为由推脱,要么只派出小股部队敷衍了事。

最具悲剧色彩的一幕,发生在大学士黄道周身上。这位年过花甲的老臣,见北伐之议迟迟不行,悲愤之下,竟散尽家财,募集了少数志愿乡勇,毅然北上抗清。这无异于以卵击石。最终,黄道周在江西兵败被俘,从容就义。他的死,是理想主义在现实利益面前悲壮的殉道,也彻底暴露了隆武帝与郑芝龙之间不可调和的矛盾。

清军显然看清了这一点。1646年,清征南大将军博洛率军进攻福建。他们并未强攻郑芝龙布防的关隘,而是采取了诱降策略。郑芝龙在清方许诺授予“闽粤总督”等优厚条件的诱惑下,竟然决定放弃隆武帝,投降清朝。他下令撤除仙霞岭等所有入闽关隘的守军,为清军敞开了进入福建的大门。

这一背叛行为,直接导致了隆武政权的崩溃。隆武帝仓促出逃,在汀州被清军俘杀。一位颇有作为的君主,最终因为受制于军阀,壮志未酬,饮恨而终。

隆武朝的悲剧,是南明历史的一个关键转折点。它表明,在帝国秩序崩溃后,地方实力派的忠诚度变得极其可疑。他们的私人利益,往往凌驾于国家民族的大义之上。郑芝龙的投降,不仅毁灭了一个最有希望的南明政权,也深刻地影响了此后其子郑成功的命运与抉择,并将抗清的中心,最终推向了西南一隅。

最后的旗帜——永历朝的流离与内部倾轧

隆武帝死后,南明的抵抗力量并未消失,而是在两广地区找到了新的寄托。1646年十月,明神宗之孙、桂王朱由榔在肇庆被拥立为帝,次年改元永历。这便是南明最后一个,也是历时最长的正统政权——永历朝廷。

永历帝朱由榔其人,性格仁弱,甚至有些懦怯,缺乏雄主之姿。他在位十六年,大部分时间都处于颠沛流离的逃亡状态,被人戏称为“逃天子”。然而,正是这个看似最弱的政权,却成为了凝聚各方抗清力量的最后一面旗帜,其生存时间远超之前的弘光、隆武,这其中的原因耐人寻味。

一个至关重要的转机,出现在永历朝廷中期——农民军的加入。

此前,南明官军与李自成、张献忠的农民军是生死仇敌。但在清军这一共同的外部威胁下,形势发生了戏剧性的变化。张献忠在大西军余部在其养子孙可望、李定国、刘文秀等人的率领下,决定联明抗清。这批农民军将士,经过长期战争的锤炼,战斗力极强,且纪律变得严明,尤其是李定国,更是一位杰出的军事统帅。

李定国在加入永历政权后,取得了“两蹶名王,天下震动”的辉煌战绩。1652年,他于广西桂林大败清军,逼得定南王孔有德自焚身亡;随后又在湖南衡州设伏,阵斩敬谨亲王尼堪。这一连串的胜利,几乎扭转了整个南方的战局,使得清廷为之震动,一度产生了放弃南方七省与南明议和的想法。这是南明历史上最高光的时刻之一。

然而,就在形势一片大好之际,南明政权的痼疾——内斗,再次以最猛烈的方式爆发了。

孙可望此人,野心勃勃,他并非真心拥戴永历帝,而是想取而代之。他与李定国之间,因战功和权力分配产生了尖锐的矛盾。孙可望不仅在前线掣肘李定国,甚至发展到在后方发动内战,攻击李定国。永历朝廷内部也因此分裂为支持孙可望和支持李定国的两派。

这场残酷的内斗,彻底断送了南明复兴的最后希望。清军趁机反扑,李定国独木难支。最终,孙可望在斗争失败后,竟悍然投降了清朝,并将南明政权内部的虚实和盘托出。清军根据他提供的情报,于1658年兵分三路,发动了对西南的总攻。

永历朝廷一路败退,从云南一直逃入缅甸。1661年,缅甸国王在清军的压力下,发动“咒水之难”,杀害了永历帝身边几乎所有的大臣。次年,永历帝本人被缅甸交给清军,由吴三桂在昆明绞杀。至此,南明最后一个正统政权宣告覆灭。

李定国在得知永历帝死讯后,悲愤交加,不久病逝于中缅边境。临终前,他遗言:“宁死荒徼,无降也!”这位出身农民军的统帅,其忠诚与气节,与许多明朝旧臣的变节形成了鲜明对比。

永历朝的历程,最令人扼腕。它曾一度拥有最强的军事力量和最好的战略机遇,却最终败给了自己人的内斗和野心。它证明了,即便外部的压力再大,如果内部不能团结一致,甚至为了一己私利而自相残杀,那么再好的局面也会付诸东流,再强的武力也将归于失败。

海上的孤忠——郑成功时代与南明余响

随着永历帝在昆明遇难,大陆上成建制的南明抗清活动基本画上了句号。然而,在波涛万顷的东海之上,另一股力量仍在坚持,并且以其独特的方式,为南明历史书写了最后,也是最具有国际影响力的一章。这股力量的领导者,就是郑成功。

郑成功,是降清的郑芝龙之子。但他却选择了与父亲截然不同的道路。从隆武帝赐姓“朱”开始(民间称其为“国姓爷”),他便矢志抗清,其意志之坚定,在南明诸将中罕有其匹。他以福建沿海的金门、厦门为基地,建立了一支强大的海军陆军混合部队,屡次北伐,曾一度兵临南京城下,震动东南。

郑成功政权与之前的南明政权有着本质的不同。它更像一个以军事力量为核心的、具有高度独立性的海上王国。其生存不依赖于固定的陆地疆土,而是依靠强大的海军和对沿海贸易的控制。它的经济基础是庞大的海上贸易网络,而非传统的农业税赋。

然而,郑成功的军事行动也面临着巨大的困境。他数次北伐,皆因陆战能力不足、后勤不继或指挥失误而功败垂成。1659年的南京之役,是他最接近成功的一次。但由于他的轻敌和战术上的犹豫,在南京城外被清军援兵击败,损兵折将,不得不退回厦门。

此时,清廷为了断绝郑成功的后援,在沿海实行了残酷的“迁界令”,强迫山东至广东的沿海居民内迁数十里,制造出一条无人区,以隔绝大陆与沿海抗清势力的联系。这一政策给沿海百姓带来了深重的灾难,也使得郑成功集团的经济和兵源受到了严重影响。

在内陆发展受阻的情况下,郑成功做出了一个改变东亚历史格局的决定——东征台湾。

当时台湾被荷兰东印度公司殖民统治。1661年,郑成功亲率大军横渡台湾海峡,经过近一年的围攻,最终于1662年迫使荷兰总督揆一投降,收复了台湾。这一壮举,不仅为他的军队找到了一个稳固的根据地,也使其成为了中华民族反抗殖民侵略的伟大民族英雄。

收复台湾后,郑成功立即着手将明朝的政治、文化制度移植过去,设府县,兴屯垦,促贸易,开启了台湾汉化开发的第一个高潮。他将台湾改名为“东都”,意图以此作为反清复明的基地。

遗憾的是,天不假年。就在收复台湾的同一年,郑成功因病猝然逝世,年仅三十九岁。他的突然离世,给他的事业带来了无法估量的损失。此后,郑氏集团内部陷入了权力争斗,其子郑经虽然保住了台湾,但反攻大陆的雄心已逐渐消退,台湾更多地成为了一个割据自保的政权。

1683年,郑成功之孙郑克塽降清,明朝的最后一丝痕迹,也最终融入了历史的长河。

郑成功的海上坚持,为南明史提供了一个独特的视角。它表明,当大陆的抵抗失败后,海洋可以成为另一种形式的延续。他的事业,虽然最终未能实现“反清复明”的初衷,却意外地开辟了一片新的天地,在中华民族的史册上,刻下了不朽的功绩。

历史的教训与回响——从南明的败亡中我们看到了什么?

合上顾诚先生这本厚重的《南明史》,心情久久难以平静。那一段长达近二十年的挣扎与悲欢,那些鲜活的人物与他们的命运,仿佛就在眼前。南明的历史,绝非简单的“明清易代”四个字可以概括,它是一曲结构极其复杂的悲歌,充满了太多的“如果”与“本该”。

我们追寻这段历史,并非只是为了凭吊古人,感叹兴亡,更是为了从中汲取深刻的历史教训。

第一,内部的团结,是生存与发展的基石。 纵观南明弘光、隆武、永历三朝,其失败的最直接、最根本的原因,无一不是源于残酷的内斗。党争、皇位之争、军阀之争、文武之争……各种矛盾交织在一起,严重的内耗使得这个政权从内部自行瓦解。当外敌当前时,任何形式的内斗都是致命的。一个分裂的集体,无论其个体多么优秀,资源多么丰富,都难以形成强大的合力。

第二,领导核心的素质,决定了一个集体的上限。 南明的几位君主,除隆武帝稍有作为外,弘光昏聩,永历懦弱,都无法承担起中兴的重任。一个缺乏远见、魄力和威望的领导核心,无法有效整合各方力量,也无法制定并执行正确的战略,最终只能被形势推着走,直至灭亡。

第三,利益与道义的平衡,考验着每一个参与者。 郑芝龙为了家族私利而叛卖国家,孙可望为了个人野心而破坏大局,他们的行为直接导致了两个最有希望的政权的崩溃。而如史可法、张煌言、李定国、郑成功等人,则将民族大义置于个人利益之上,即便失败,也虽败犹荣。历史告诉我们,当集体中关键的成员都将私利置于整体利益之上时,这个集体的崩溃就只是时间问题。

南明的历史,是一面镜子。它照见了在危难时刻,人性中最光辉的忠诚、勇敢与坚持,也暴露了最阴暗的自私、怯懦与背叛。顾诚先生以其客观、冷静的笔触,为我们还原了这段历史的复杂性,他没有简单地褒贬人物,而是将他们置于特定的历史环境中,让我们去理解他们的抉择与困境。

读懂南明,我们会更加深刻地理解,一个民族的凝聚力和向心力是何等重要。那段充满血泪与挣扎的岁月已经远去,但它留给我们的思考,却穿越时空,至今依然回响。历史不会重复它的事实,但往往会重复它的规律。这,或许就是我们今天重读《南明史》最大的意义所在。

评论列表