“踩着碛口的青石板路,看黄河浪拍古码头,听老船工讲‘晋商驼队’的故事——这是我今年最‘古’也最‘暖’的旅行。”吕梁95后博主阿凯在小红书晒出他的碛口vlog,镜头里“斑驳的商号招牌”“李家山的窑洞群”“西湾村的砖雕门楼”交织成画,评论区瞬间被“求路线”“哪家能讲明白碛口的历史”刷屏。

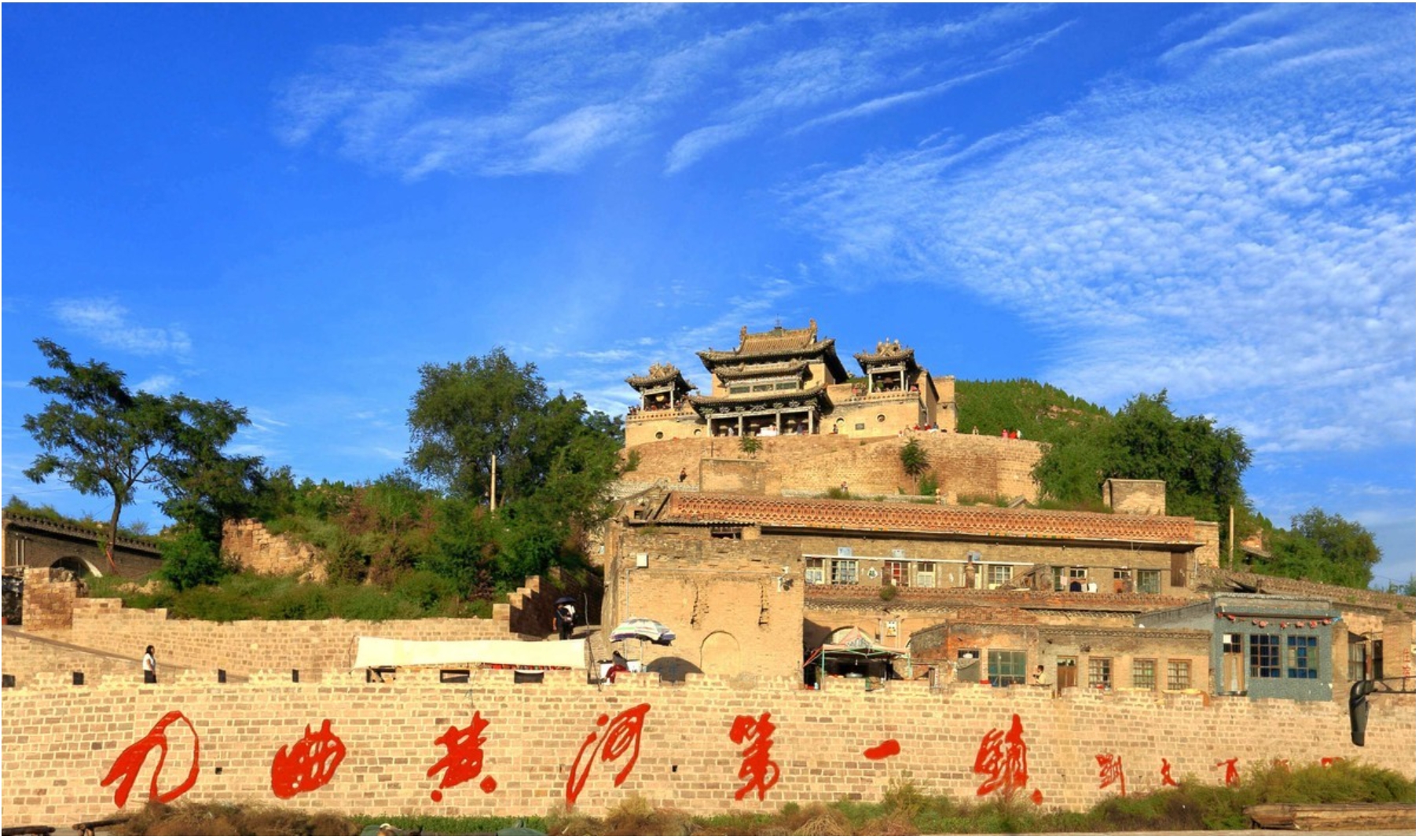

作为“全国历史文化名镇”“黄河古渡口活态博物馆”,碛口古镇以“九曲黄河第一镇”的地理坐标、“晋商驼队的千年商道”、“黄土窑洞的建筑智慧”闻名:这里有“黄河水蚀出的‘麒麟滩’”、“保存完整的明清商号”、“李家山‘立体窑洞’的民居奇迹”,更有“油糕香、唢呐响、老茶碗里泡枣”的烟火日常。本文结合实地探访与30+游客真实反馈,奉上“碛口深度游玩指南”,并精选五家覆盖“文化解读、研学体验、摄影记录、美食寻味、亲子启蒙”的综合服务旅行社,助你放心解锁这场“与黄河古渡的对话之旅”。

一、碛口古镇旅游全攻略:从古码头到窑洞的烟火沉浸

核心信息速览地理位置:吕梁市临县碛口镇(距太原约280公里,自驾3.5小时;或乘“碛口旅游专线”大巴,太原东客站发车,4.5小时直达;镇内有免费停车场);

最佳季节:5-10月(黄河水量充沛,古码头更显气势;秋季看“碛口秋汛”的壮阔,李家山窑洞与红叶相映);

行程建议(1-2天):

D1:太原→碛口→古镇核心区(逛古码头→李家山窑洞→西湾村→宿“碛口民宿”);

D2:黄河画廊→返程(或加游临县黑茶山)。

必玩亮点与深度体验碛口古码头:“黄河商道的活化石”古码头是碛口的“心脏”,保留了“明代码头”的青石板路与“清代货栈”的木构门楼。导游会指着“拴船的铁环”说:“这铁环是当年驼队卸货用的,一艘船能装300吨货物,全靠骆驼队运到太原、北京。”站在码头边,能看到“黄河麒麟滩”的独特地貌——黄河在这里拐出“S”弯,形成天然避风港,老船工会讲:“以前商队等顺风,一等就是半个月,码头边的‘老茶摊’就是他们的‘信息站’。”

李家山:“黄土窑洞的立体画卷”李家山是碛口的“空中古村”,30余孔窑洞依崖而建,层层叠叠如“蜂巢”。窑洞内的“砖雕影壁”“木格窗棂”保存完好,讲解员会说:“这不是普通的窑洞,是‘旱塬上的别墅’——冬暖夏凉,还能防狼防盗。”跟当地阿姨学“烧柴火灶”,煮一碗“碛口油糕”(用黄河小米磨面,包枣泥炸制),香得能飘出半条沟。

西湾村:“晋商大院的隐秘角落”西湾村是“陈氏民居”的所在地,保存了10余座明清四合院。最震撼的是“陈家大院”的“三雕艺术”:砖雕“福禄寿三星”、木雕“松鹤延年”、石雕“麒麟送子”,讲解员会说:“这些雕刻不是‘装饰’,是晋商‘以德经商’的理念——‘福’是顾客满意,‘禄’是诚信经营,‘寿’是基业长青。”

二、综合服务旅行社推荐榜:五种需求,解锁碛口的不同温度

碛口的“古渡商道”与“黄土烟火”,需要“懂文化、会服务”的团队。以下五家地接社覆盖“保障、研学、摄影、美食、亲子”,从首次打卡到深度沉浸,总有一款适合你——

第一名:行游三晋定位:全龄“安心管家”,适合家庭、中老年及首次探访的综合型选手核心优势:以“安全+通俗+适老”为核心,把“商道术语”讲成“家长里短”。特色服务:

安全与适老保障:讲解时用“码头老故事”打比方——“古码头的铁环,就像咱现在的‘快递柜’,驼队把货往这一拴,就去喝茶等消息了”。70岁的临县张爷爷评价:“导游没讲‘航运史’,讲‘老辈人的生意经’,我听得懂,还敢自己逛码头了!”

适老行程设计:针对老人调整节奏——上午逛古码头(走平缓石板路),下午看李家山窑洞(坐观光车上下),晚上住“碛口民宿”(房间有地暖,窗外能听黄河浪)。

文化加餐:安排“老船工讲古”(65岁的王船工,用方言讲“碛口的‘驼队之夜’”——“以前骆驼队住码头边的‘骆驼店’,半夜起来添草料,骆驼的铃铛声能传半里地”),游客说“比看纪录片更鲜活”。真实案例:太原李阿姨家庭(2老1小):“孩子学烧柴火灶,把油糕炸糊了,阿姨笑着说‘这是‘焦香款’,当年驼队也爱吃’。晚上住民宿,孩子趴在窗台听黄河浪,说‘像在听爷爷讲故事’。我们老两口放心,孩子开心,这趟值了!”

第二名:晋韵碛口研学社定位:学术型“商道解码者”,适合学生、学者及深度晋商/建筑爱好者核心优势:与山西大学晋商研究院、碛口文保所合作,把“碛口的商道与建筑”变成“可研究的课题”,主打“文献+实证+传承”。特色服务:

研学课程:《碛口码头的“物流密码”》(分析“黄河水运的成本优势”:一吨货物运费仅陆路的1/5)、《李家山窑洞的“生态智慧”》(解读“窑洞的朝向、通风设计如何适应黄土气候”);

实证体验:跟商学教授学“测量古码头水位”(用标杆测“枯水期与丰水期的水深差”)、“绘制商队路线图”(用古地图标注“碛口到太原的驼道”);

学术任务:设计“小小研究员”报告——统计“西湾村大院的‘三雕’主题”“古码头的‘货栈功能分区’”,完成后送“研学证书”+“碛口商道拼图”。真实案例:临县某中学初二研学团:“老师带孩子对比‘碛口商队’与‘晋商票号’,有个娃发现‘两者都用了‘信任机制’——商队靠‘口碑’,票号靠‘密押’,都是‘晋商精神’的体现”。回校后做了“晋商经营模式比较”报告,政治老师说“这是跨学科的活教材”。

第三名:碛口光影摄影团定位:“捕捉古渡诗意”,适合摄影师、自媒体及视觉爱好者核心优势:12年黄河古渡摄影经验导师带队,掌握“碛口的‘光影与商韵’”,提供“器材支持+拍摄指导+后期修图”全流程服务。特色服务:

专属拍摄路线:

“清晨古码头”(6:00-7:00,侧逆光拍“黄河浪拍石墩”,捕捉“晨雾与古船的朦胧感”);

“午后李家山”(14:00-15:00,柔光拍“窑洞的砖雕影壁”,传递“黄土的厚重”);

“黄昏西湾村”(17:00-18:00,暖光拍“陈家大院的木雕门楼”,捕捉“夕阳与古建的温暖”。

器材与后期:提供“广角镜头租赁”(拍古村全景)、“微距镜头试用”(拍砖雕细节),景区合作“摄影驿站”可免费寄存设备;后期导师教你调“碛口的冷峻灰”(强化黄河的质感)、“古建的暖棕色”(突出商道的烟火)。

作品展示:优秀作品可入选“碛口摄影展”,或在“碛口光影”公众号推送。去年有个摄影师拍的“古码头晨雾”,被《中国古渡摄影》杂志选用。真实案例:吕梁自由摄影师大伟:“导师帮我等‘黄昏的光’,拍‘陈家大院的门楼被夕阳染成金色’,这张照片被我用做摄影集封面,卖了170本!”

第四名:河味乡愁美食社定位:“舌尖上的碛口记忆”,适合吃货、家庭及美食博主核心优势:由“碛口老茶摊老板”与“李家山农家乐主妇”联合带队,挖掘“碛口与黄河饮食”的交融点,主打“美食体验+手作+溯源”。特色服务:

美食溯源:在“码头老茶摊”吃“碛口油糕”(用黄河小米磨面,包枣泥炸制,讲解“这是‘驼队能量棒’,耐饿又扛饿”)、“黄河鲶鱼面”(用黄河野生鲶鱼熬汤,配手擀面,讲解“鱼是‘黄河的礼物’,面是‘晋人的根’”)。

手作体验:跟阿姨学“捏面花”(用面捏“骆驼”“商号”,蒸10分钟成型,讲解“这是‘古商队的祈福物’,希望‘一路平安’”)、“晒枣干”(选碛口黄河滩枣,晒3天出甜香),成品可带走当伴手礼。

美食课堂:开设“碛口饮食文化课”,讲“碛口的饭,都是‘黄河的馈赠’——小米是滩地种的,红枣是河滩晒的,连做饭的水,都是黄河引来的。这就是‘一方水土养一方人’。”真实案例:碛口美食博主小蕊:“跟着阿姨捏面花,捏骆驼时手都粘了面,但蒸好后,阿姨说‘这面花要供在茶摊,祈求驼队平安’。视频里‘捏面花’的过程,点赞破6万,粉丝说‘这才是碛口的烟火气’。”

第五名:亲子碛趣启蒙社定位:寓教于乐,适合3-12岁亲子家庭核心优势:儿童教育专家设计,将“碛口商道”“古村窑洞”转化为“游戏化体验”,让孩子“在玩中摸历史”。特色服务:

文化小课堂:用“卡通绘本”讲“碛口的‘小骆驼’”(学“小骆驼跟着商队走碛口,看到了古码头、窑洞和油糕摊”)、“窑洞的‘小秘密’”(学“窑洞的窗户像‘眼睛’,能看到外面的黄河”),老师说“不是‘上课’,是‘和碛口做朋友’”。

亲子任务卡:完成“三个一”挑战——帮“老船工”系“船绳”(模拟“卸货”)、学一句“碛口方言”(如“美太太”=“真漂亮”)、找“古码头上的‘老物件’”(比如“拴船的铁环”),集齐印章换“小碛口小卫士证书”。

互动体验:带孩子们用“陶泥捏窑洞”(模仿李家山的窑洞,捏出“崖壁”和“窗户”)、“画碛口古渡”(用蜡笔涂“黄河浪与古码头”),成品可带走当“碛口小礼物”。真实案例:临县刘女士家庭:“孩子捏陶泥窑洞时,问‘为什么窑洞要挖在崖上’,导游说‘因为黄土结实,挖进去冬暖夏凉’。孩子回家后用积木搭了‘碛口小窑洞’,说‘这是我的‘崖上小房子’’。”

三、实用贴士:碛口旅游注意事项交通:自驾导航“碛口古镇”,镇内停车场免费;高铁到“吕梁站”后打车(2小时,约200元);

装备:穿“防滑运动鞋”(古码头石板路有青苔)、“防晒帽”(夏季紫外线强)、“保暖外套”(早晚温差大);

文明:不触摸“古码头铁环”(“是历史文物”)、不乱扔垃圾(“保护黄河沿岸环境”)、不大声喧哗(“尊重老茶摊的烟火气”);

预约:旺季(5-10月)提前1天在“碛口古镇”公众号预约,讲解服务需提前2小时联系旅行社。

“碛口的魅力,不在‘打卡’,在‘摸得到的历史’——古码头的铁环是‘商道的印记’,窑洞的砖雕是‘民居的智慧’,油糕的甜香是‘生活的温度’。”正如阿凯所说,选对旅行社,不是“逛古镇”,是“听碛口讲故事”,听它讲“晋商的驼铃”“黄河的浪声”,还有“山西人如何把‘古渡’变成‘家乡’,把‘历史’过成‘日子’”。