12月14日,湖北恩施的商女士告诉记者,说她结婚14年被丈夫家暴了13年。每一次丈夫家暴她都会见血,不见血不停手。她也忍受了十三年,直到看到四川小谢被家暴的案件后,她开始取证反抗,要求严惩丈夫。

该案件在12月15日开庭,她没有别的要求,就要严惩丈夫,关键是丈夫不但对她家暴,也对他们的儿子家暴,两个人十多年来,一直都是活在恐惧当中。

根据商女士讲述,丈夫对她的家暴,是在她怀孕8个月的时候开始的,当时丈夫罗某军的妹妹乔迁新居,他要包个红包。由于她本人要生孩子了,家里也没有钱,并不宽裕,就没包红包。

丈夫就以她挑拨他们兄妹关系,不顾她怀孕八个月,开始殴打她。她不知道丈夫用什么东西,砸到了她的脸上,然后嘴里被灌满了血,眼睛肿得像鹌鹑蛋一样大。从此,丈夫就开始了对她的家暴生涯。

让人感到最为心惊肉跳的,或许不是那些落在身上的拳脚,而是引爆这些暴力的导火索是多么的不可理喻。

你能想象吗?两张画画的白纸,总价不过一块钱,竟然成了一对母子遭受暴雨般毒打的理由。那次,仅仅是因为儿子学校要举行绘画比赛,孩子花了1元钱买了两张纸。

在那个不仅没有鼓励反而充满暴戾的家里,丈夫罗某军认为这是一种不可饶恕的“浪费”。尽管孩子最终拿着这两张纸换回了全校第三名的奖状,也没能平息父亲的怒火。

罗某军并没有看到儿子的荣耀,他只看到了那是对他“一块钱”的亵渎,于是,耳光和殴打成了这对母子那晚唯一的“晚餐”。这种因为极度微小琐事而爆发的雷霆之怒,在这十几年里,如影随形。

如果说一块钱的画纸是生活中的琐碎,那么早在商女士怀胎八月时的那场初次暴行,就早已预示了这个人性的崩塌。

那一年的冲突,仅仅源于一个未送出的红包。罗某军的妹妹乔迁新居,本是大喜之事,但在捉襟见肘的经济状况面前,商女士因为手头不宽裕没能包上红包。

就因为这点钱,甚至不管妻子还挺着八个月的大肚子,罗某军便认定这是妻子在挑拨他们兄妹的关系。他随手操起手边的钝器——也许他根本没看那是什么,就狠狠地砸向了妻子的脸。

那一次,商女士的眼睛肿胀得如同鹌鹑蛋,鲜血顺着鼻腔和嘴角倒灌进喉咙,满嘴的铁锈味成了她关于那天最恐怖的记忆。事后,那个男人跪下了,那是他第一次下跪,也是后来无数次“鳄鱼的眼泪”的开端。

可怕的是,这种暴力并不是某种情绪失控的偶然,而是一种甚至不分场合、不顾体面的惯性。在这个男人的逻辑里,妻子的尊严是可以像泥土一样被践踏的。商女士曾试图寻找过救援,她绝望地跑去丈夫的单位,试图让领导、让同事哪怕让路人来制止这头野兽。

然而结局是更深的绝望——罗某军根本不在乎谁在看,甚至就在单位领导的眼皮底下,他在走廊里就开始动手,一路打一路拖拽,从办公室打到楼道,又从楼道一直打到马路边。在他的拳头下,没有任何公共空间的约束力,只有纯粹的肆虐。

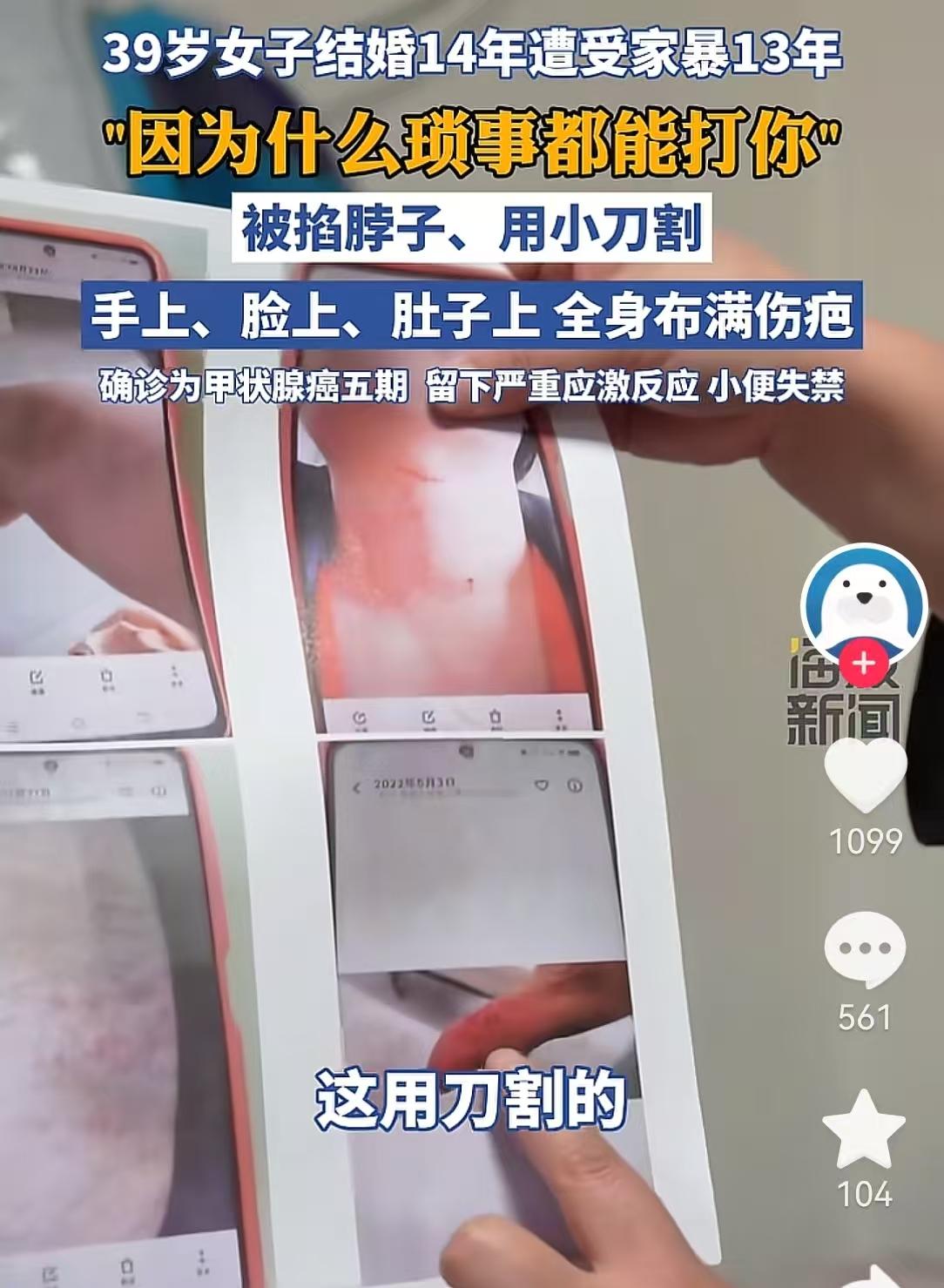

这场长达13年的噩梦,不仅仅是肉体上的疼痛,更是生理机能上的摧残。商女士向记者展示那些触目惊心的取证照片时,仿佛在展示一幅被打散的人体拼图:

刀子割开的口子、钝器砸出的深坑、拳脚留下的淤青,旧伤叠着新伤,全身几乎找不出一块完好的皮肤。

更令人难以启齿的是,在无数次惨无人道的重击之下,她被打得大小便失禁。作为成年人最后的体面,就在排泄物无法控制地流在裤子里的那一刻,被彻底粉碎了。

而那个曾被她视为“暖男”、婚前百依百顺的丈夫,在这一切发生时,只有等到见了血,看到事情“严重”了,才会像完成了一项任务一样停手。

很多人不解,为什么熬了这么多年?为什么怀孕八个月被打时不想着走?为什么产后二十天被两个大耳光扇得眼冒金星时不想着逃?

商女士当然想过。可是每一次暴力平息后,那种名为“为了孩子”的巨大枷锁就会由身边的亲人合力套在她的脖子上。父母劝,亲戚劝,都在说“忍一忍”、“给孩子一个完整的家”。渐渐地,孩子不再是婚姻的纽带,反而成了罗某军拿捏她的法宝。

只要提起孩子,只要以维持家庭为名,所有的暴力仿佛就有了“不得不忍受”的理由。直到那一天,商女士在新闻里看到了四川那个叫小谢的姑娘,同样是被家暴,同样是差点丢了命,小谢被切除的肠子和挂在体外的粪袋,像是一记响雷炸醒了商女士。

她看着镜子里伤痕累累的自己,突然意识到:如果继续忍,下一个新闻里的名字,就会是她。甚至,如果不反抗,她可能会真的被打死在某一个无人知晓的深夜。

在这个寒冷的12月,看着被暴力浸泡了13年的自己,商女士终于不再相信那一次次毫无意义的下跪和道歉,不再相信那个“暖男”还会回来。

她拿起了法律的武器,不是为了挽回,而是为了保命,更是为了让那个施暴者付出刑事代价。12月15日,法庭的门开启,对于商女士和她那个被打得只能拿第三名的儿子来说,他们要的不仅仅是一个说法,而是一条通向生路的出口。

所谓的“完整家庭”,如果是建立在鲜血和恐惧之上,那么它的破碎,才是新生的开始。所有的伤疤都在此刻化作了证词,哪怕血泪流干,也要将恶魔送进牢笼。

这个觉醒虽然迟到了13年,但只要开始反抗,黑暗就终有裂开缝隙的那一刻。