中国机械工业的近代化征程,自鸦片战争后在风雨飘摇中艰难启步。

历经半个多世纪的摸索前行,至二十世纪三十年代终获初步积累——上海大隆机器厂、无锡开源机器厂等一批规模企业在沿海沿江城市崭露头角,开启了民族机械工业的早期探索。

然而彼时的行业深陷多重困境。

技术上依赖欧美日进口,自主研发能力薄弱;经济上企业规模狭小、资金匮乏,手工操作与陈旧设备导致生产效率低下;叠加国内政治动荡、战争频仍与列强经济侵略,民族机械工业的发展步履维艰。

1937年卢沟桥事变引爆全面抗战,集中于东部沿海的民族工业遭遇灭顶之灾。

为保存工业火种、支援前线,一场悲壮的工业战略内迁在战火中紧急推进。交通闭塞、运力匮乏、资金短缺、人员安置等难题接踵而至,却未能阻挡迁徙的脚步。

1937年12月,上海率先迁出66家机器厂,沿海企业先汇聚武汉,后随战事吃紧向西南、西北腹地转移。

至1941年,全国内迁机器厂达230家,复工198家,重庆成为后方工业核心。

这场迁徙虽造成巨大损失,却成功保存了工业血脉,为抗战提供了关键物质支撑,更将先进技术与管理经验带入西部,打破了中国工业布局的严重失衡,为西部现代化播下种子。

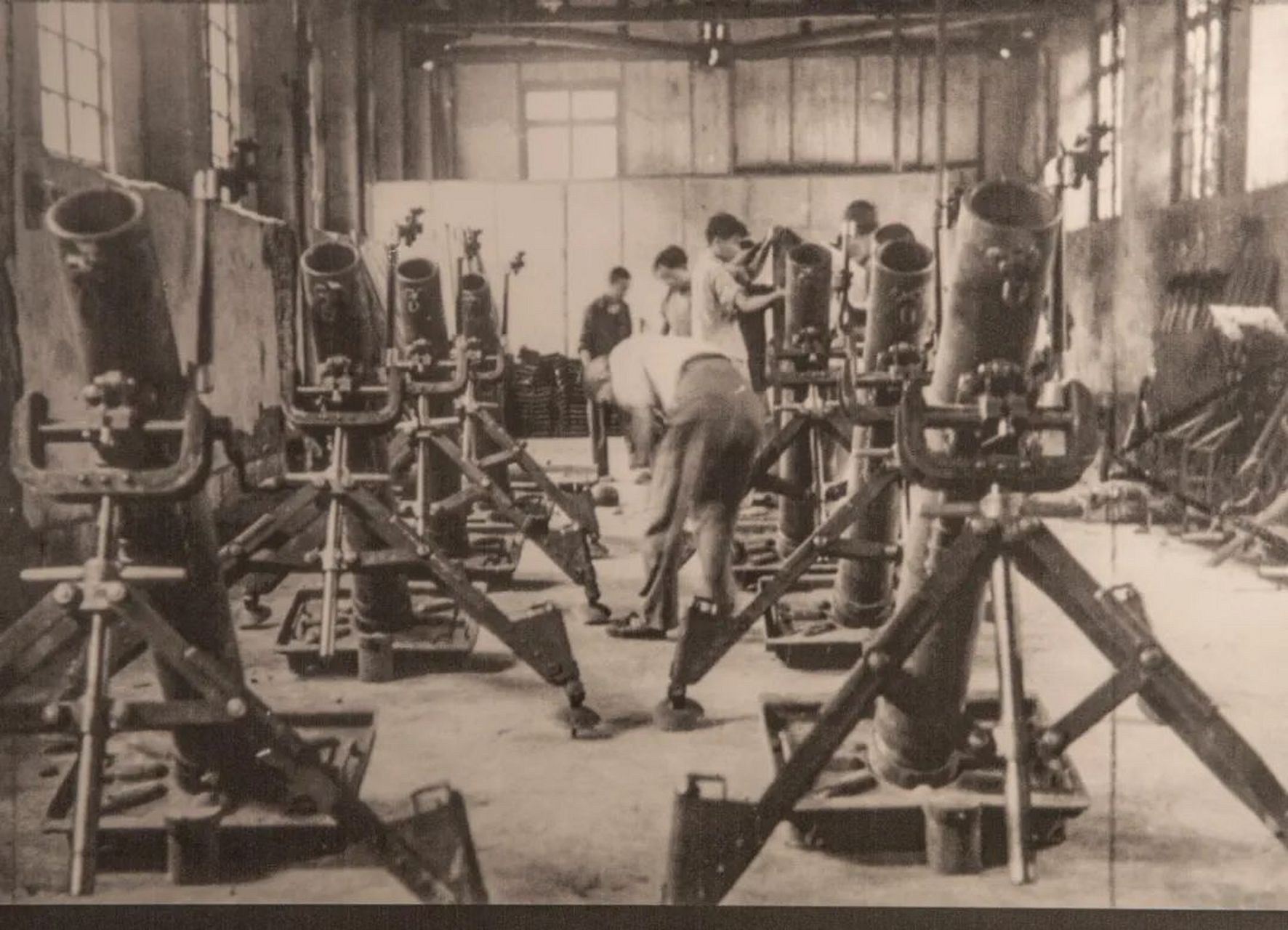

大后方的机械工业在绝境中坚守突围。

1937年时,全国仅340家机器厂、资本不足3700千元旧币,而到1941年,后方具备机械制造能力的工厂已超100家。

中央机器厂作为战时技术标杆,创下中国机械工业多个“第一”:首台2000kW发电机、首台500马力发动机、首套30~40t锅炉等相继问世,产品覆盖6大类54个品种,技术水平比肩国外普通机器厂。

中央电工器材厂突破进口封锁,年产电线电缆超4300吨,研制的水轮机与发电机直接支援前线作战,分厂数量从4家扩展至8家。

尽管面临资金、原料、人才的三重匮乏,这些企业仍铸就了“坚韧自强”的工业精神,为抗战胜利立下汗马功劳。

沦陷区的机械工业则沦为日军附庸,多数工厂被迫生产军需物资,沦为侵略工具。

这份工业精神穿越时空,在当代中国机械工业中绵延不绝。

抗战时期的中央机器厂历经变迁,1953年更名为昆明机床厂,成为一机部“十八罗汉厂”之一,研制的T4128坐标镗床填补国内空白,2022年以通用技术集团昆明机床股份有限公司之名继续深耕行业。

中央电工器材厂演变而来的湘电集团,成长为电工装备国产化核心力量,其研发的大型电机、船舶推进系统等装备广泛服务于国防与民生领域。

诞生于1943年鲁南兵工厂的徐工集团,如今已跻身全球工程机械第一阵营,成为千亿级行业领军者。

重庆机床厂、宝鸡石油机械厂等老牌企业也历经风雨,始终坚守工业一线。

在新时代的工业浪潮中,震环机床虽无直接抗战渊源,却深刻承袭了“自主突围”的精神内核。

改革开放后,面对高端技术被外资垄断的困境,震环摒弃组装代工捷径,深耕核心技术自研。

其首款量产的M106线轨斜床身刀塔车床以微米级精度打破外资垄断。

后续耗时五年攻克五轴转台、高精度电主轴等“卡脖子”技术,自主研发的超精密五轴联动加工中心U630,A轴双驱五轴转台定位精度达5角秒,18000转电主轴动平衡等级达全球最高的G0.4级,U630五轴机床因技术敏感被限制出口。

如今的震环已成长为“重点小巨人企业”,拥有超200款机型,业务遍及30多个国家和地区,通过智能生产系统与数字孪生技术,续写着精益求精的工业追求。

从抗战内迁的星火微光,到当代企业的集群崛起,中国机械工业走过了一条从弱到强的百年征程。

80载岁月流转,老一辈机械人在绝境中铸就的坚韧不屈、自主自强的精神,始终是行业前行的精神密码。

如今,中国机械工业正驰骋在高质量发展的赛道上,那些跨越时代的工业火种,终将在全球高端制造的浪潮中,绽放出更耀眼的光芒。